河北磁县:“飞虹御天”南关大石桥

“石桥滏水上,堰堰重轮月。中秋月更佳,素娥衣似雪。”这首诗描述的美景,就是《磁州志》里记载的古“磁州八景”之一的“滏桥秋月”,其中的石桥,就是今天还在使用的磁县南关大石桥。

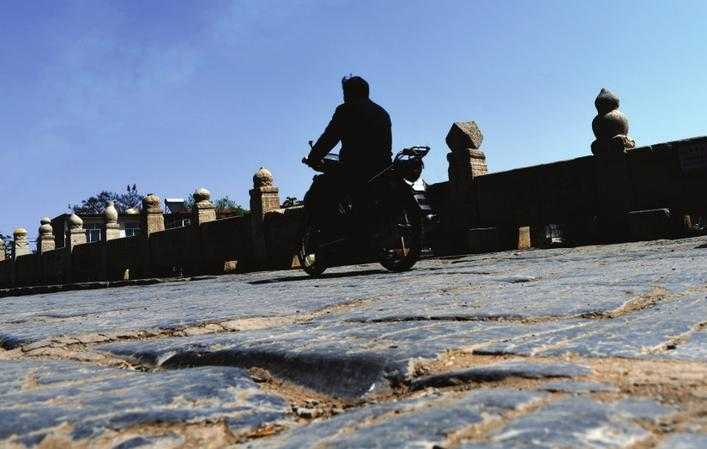

依然美丽壮观的南关大石桥。

南关大石桥为磁州城南关的象征,又叫偃月桥,康熙《磁州志》里记述的“滏桥秋月”,正是古时中秋佳节,皓月、滏水、石桥共同构成的一幅美轮美奂图画。

夏末的一个上午,灿烂的阳光下,一块块青石油亮油亮的、略有起伏坑洼的石桥,已经看不出模样的青石望柱上的雕刻物,更把岁月的沉淀尽情展现,让人仿若瞬间回到了那个肩扛手提的农耕时代……桥头边那间老旧的低矮小房,曾是这一带出了名的烧饼铺,现在虽然锁落木门,却以一个时代的遗迹,勾起人的思念。

桥身拱券正中各雕有一个蛟龙头首,也叫汲水神兽(中)。

烧饼铺对面桥头,那一尊有些风化、面目模糊的昂首雄狮,霸气依然!旁边竖立着2008年获批的“河北省文物保护单位”石碑。

陪同我们采访的市漳滏河管理处西闸管理所孟所长,尽可能地搜罗着对这座古桥的记忆。

“南关大石桥”始建年代不详,据《磁州志》载:“桥在州城南里许,跨河为梁,厥始久远。”原桥“南北建石为崖,中垒石为圈,高约二丈五尺,阔三丈,长十二丈。两头耳圈各二,状如娥眉”。州志详细描述了石桥的位置、尺寸与造型,金、元、明三个朝代,多次修缮。

重修此石桥规模之最,当数明隆庆三年(公元1569年)。嘉靖末年,大雨将桥冲毁,三年后重建,历经二年而功成。重建后的大石桥“隆然雄峙,俨若飞虹御空,长鲸臣人波”,为后来重修之典范。

桥面上的古石板。

公元1703年,清康熙帝西巡回銮,驾至磁州,登上此桥,观紫气东来、岸边杨柳笔直,豪气顿升,遂亲佩弓矢,乘马驰行。

公元1830年(清道光十年),磁州发生大地震,该桥在地震中坍塌。公元1898年(清光绪二十四年),磁州牧许之轼募捐重建,改名为“涉利桥”,意为“便于通行的桥梁”。在这次修建中,将桥拱增高,并除去原来的四个小耳拱,改为三个大拱券。因桥面过高,车马往来,极感困难。尤其是到了冬雪之日,坡面打滑,给过往行人造成许多不必要的伤害,完全失去了建造桥梁的本意。后来,虽着力改造,垫高桥的南北两端,甚至揭去桥顶石层,可终究于事无补。“涉利桥”一时成为行走不便的桥梁。

桥上的石栏柱。

基于此种情景,1935年,磁县提出改建,在当年四月兴众动工,将原桥拆去进行重建,历时四个月而完工,并恢复原名“滏阳桥”。重建后的滏阳桥在高度上比原桥减低一丈有余,仍建有三个大券,桥身与两端路面基本持平,桥体为石质结构,桥两侧建有54根石栏柱,各种造型的柱头雕工精美,活灵活现,形态逼真,栩栩如生。特别是桥面两端石栏柱上的石狮,既威武逼真,又娇憨可爱。

新中国成立后,虽然在磁县县城西边开通了107国道,但是此桥依然是承担着南北交通的一个主要通道——不仅县城里南行的人要走此路,更主要是桥南边兴仁街两边居民以及其南八里冢等村的人,进城都要通过石桥。

新中国成立后,虽然没有对此桥进行过大规模修葺,但是磁县文保所自成立就确定南关桥所在的磁州镇为文物属地责任主体,文保所安排了专人进行监管,定期维护。

桥两头的石雕狮子和石雕栏板。

2008年,经磁县文物保管所申报,此桥被列入了河北省文保单位。2011年,县文保所在大桥北头竖立了一块省文保单位的石碑。2019年3月,县文保所开始为南关大桥申报第八批国家文物保护单位。

伫立桥头,俯瞰波光粼粼的碧水清流,脑海中,“俨若飞虹御空,皓月当空中,水面或如静影沉璧,或似嫦娥弄波”的美景恍然渐近又渐远……