红色历史丨华中鲁艺记

艺术摇篮

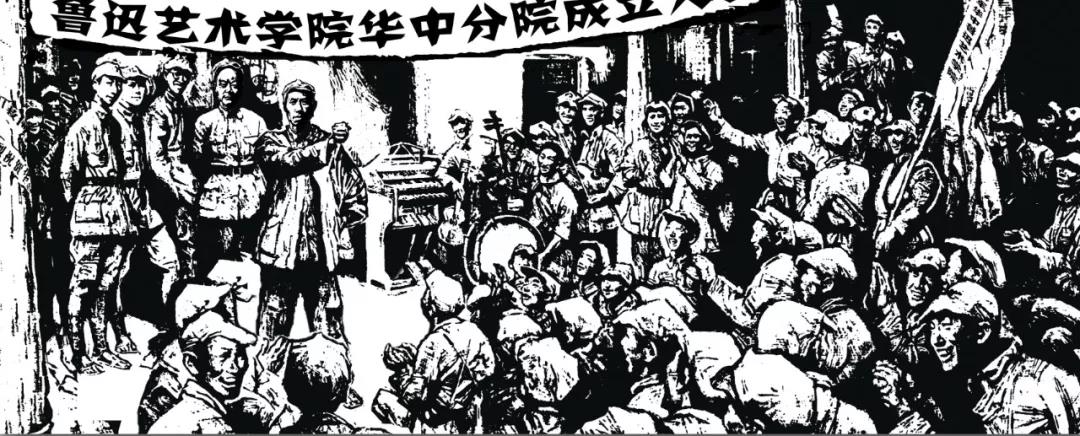

“鲁迅艺术学院华中分院”是由老一辈无产阶级革命家刘少奇、陈毅因抗日战争的需要而创建的一所艺术院校。学校以中国伟大的文学家、思想家、革命家鲁迅先生命名,不仅是为了纪念这位中国文化革命的主将,更表示要沿着鲁迅所开辟的道路大踏步前进。

1940年秋,东进的新四军在陈毅率领下,在黄桥决战中取得了伟大的胜利,新四军和八路军南下部队在盐城白驹胜利会师。10月下旬,刘少奇同志也率中原局机关从淮南来到盐城。为了打开苏北抗战的新局面,推动和促进华中地区的抗日斗争,刘少奇、陈毅决定创办一所培养军中文艺人才的院校,命名为“鲁艺华中分院”。1941年1月震惊世界的“皖南事变”发生后,中共中央军委发布命令在盐城重建新四军军部。2月8日,鲁艺正式宣告成立。

“鲁艺华中分院”直属新四军军部领导,院长由刘少奇政委兼任,教导主任丘东平,并以丘东平为主,组成六人院务委员会,主持日常行政和教学工作。下设教务、总务两个科。全院共设文学、戏剧、音乐、美术四个系和一个普通班、一个少年队。第一期招生400多人,学员主要来自大江南北的知识分子和南洋归来的华侨。院址设在盐城贫儿院内。1942年12月下旬,军部为准备防御敌伪的第二次大“扫荡”,决定精兵简政,将鲁艺华中分院解散。

鲁艺华中分院成立时间不长,但影响很大。在近两年敌后斗争的艰苦岁月里,通过教学和社会实践,培养造就了一大批革命文艺人才,推动了新四军和华中抗日根据地的建设,繁荣了抗战文艺创作,成为新四军的艺术摇篮。鲁艺的师生们以艺术为武器,为抗战鼓与呼,展示了中华儿女的艺魂、军魂和民族魂,在抗战史和文艺史上写下了光辉的一页。

文艺创作

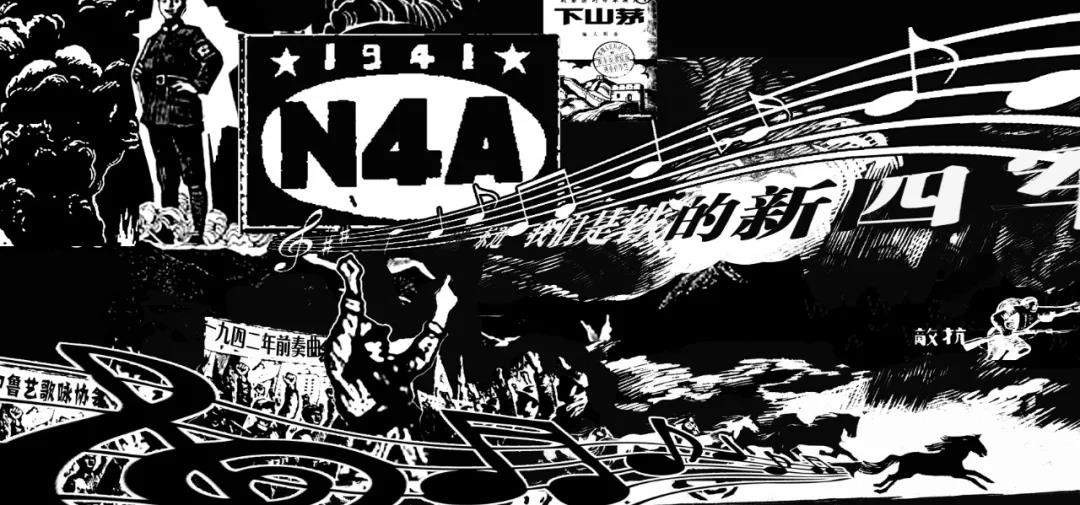

在物质条件十分艰苦的情势下,鲁艺的师生们坚持鲁迅的方向,坚持教学与创作并重,在紧张的战斗和教学之余,积极开展以抗战为主题的创作活动。这一时期鲁艺师生的主要创作成果有:小说《茅山下》、《小鬼子》、《战死的人》等;散文、报告文学《割麦小景》、《夏令营素描》、《夏收声中》等;诗歌《割麦歌》、《反“扫荡”》等;杂文《怪象》、《新翻版》等;戏剧、话剧和独幕剧《皖南一家》、《新四军进行曲》等;在美术方面,创作了素描、木刻画、石版画、速写、油画等近千幅。鲁艺的师生们还参与根据地人民开展的群众性舞台创作活动:如《胜利之歌》、《盐阜之歌》、《我们爱护苏北》、《新四军万岁》等,特别是由鲁军作词、贺绿汀作曲的男女混声大合唱《一九四二年前奏曲》,是这个时期的代表作,由此形成了当时华中艺术创作的高潮。

文化堡垒

鲁艺既是一个培养军中文艺人才的地方,也是当时中共华中局和新四军开展文化活动的大本营。鲁艺成立不久,刘少奇、陈毅就把筹备和召开苏北第一次文代会和组织各协会的工作交给鲁艺。首届苏北文化界协会以及苏北文协下设的多个协会,都是以鲁艺为基地或是以鲁艺的师生为基本骨干。苏北戏剧协会,选举许幸之、许晴等23人为理事,设立了平剧、淮剧两个研究会。诗歌协会由许幸之等7人为理事。歌咏协会由何士德任理事长。美术方面成立了苏北木刻工作者协会,由美术系主任莫朴负责,举办了木刻画展览,出版了《木刻漫画选集》。为配合苏北文化界协会代表大会的成立,音乐系举办了多次演出,美术系主办了美术展览,展出鲁艺师生和美术工作者作品300多件,为繁荣抗日根据地的文艺活动发挥了积极的作用。

名师荟萃

新四军军部在盐城重建以后,大江南北许多文化名人纷纷投奔苏北,在新成立不久的鲁艺任教。他们中有著名作家丘东平,时任教务主任;著名作曲家贺绿汀,时任音乐系教授,他创作的《游击队之歌》等,至今仍在全国流行;著名作曲家何士德教授,时任音乐系主任,是《新四军军歌》的曲作者;著名戏剧家刘保罗,被田汉称为“钢铁一样的文艺战士”,时任戏剧系主任、教授;著名著作家、戏剧家许晴,时任戏剧系主任;著名文学家黄源教授,在20世纪30年代代替鲁迅主编《译文》月刊,后接替丘东平任鲁艺教导主任;著名音乐家章枚,时任音乐系教授,他那首脍炙人口的《黄桥烧饼歌》一直传唱至今;著名美术家许幸之,他是新四军臂章N4A的设计者之一。还有文学家陈岛、戴平万,文艺理论家蒋天佐,美术家莫朴、戴英浪、刘汝醴、庄五洲,音乐家孟波等都在鲁艺任教授。盐城一时风流云集,鲁艺名师荟萃。

艰苦办学

战时的鲁艺华中分院物资十分匮乏,师生们学习生活条件异常艰苦。教室里没有课桌椅,学员每人发一张小凳听课。敌机来轰炸,就疏散到郊外上课。教学器材更少,音乐系仅有几只口琴、一架旧风琴和一把自制的二胡;美术课没有石膏像,选了两三个造型较好的菩萨涂上石灰,作为素描的模特儿;戏剧系学员自己动手,用土垒起一个小型舞台,化妆用的是自己调制的土油彩。没有教材,就自己编写,贺绿汀、何士德、许幸之、莫朴、蒋天佐等教授亲自编写了几十本教材。专业课一般由教授主讲,同时也请陈毅、刘少奇等领导讲学。为了适应战时的特点,师生们经常深入城乡、部队,调查研究,挖掘创作素材,并加以整理研究,从中汲取营养。师生们的生活也十分艰苦,睡的是地铺,潮湿阴冷;吃的是玉米糊子和发霉的山芋,还经常吃不饱;学校实行军事化管理,既是学生,又是士兵。尽管如此,师生们依然情绪高昂,斗志旺盛。

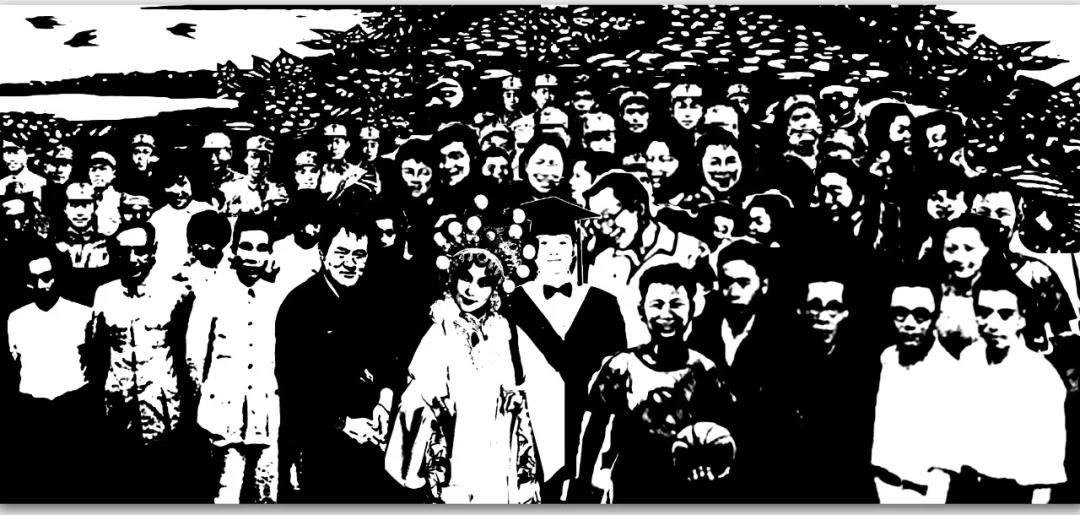

继往开来

鲁艺成立的时间虽不长,但为抗战培养了一批优秀的文艺人才,成为新四军艺术的摇篮。抗战时期从鲁艺走出的学员,义无反顾地投身到抗敌前线,为民族解放冲锋陷阵、勇往直前。新中国成立后,鲁艺的学员又成为建设社会主义的生力军和各行各业的骨干,他们中有的成为音乐家、戏剧家、画家、教育家,有的成为将军和地方党政领导人……为祖国的繁荣和强盛作出贡献。他们是共和国的宝贵财富,也是鲁艺的骄傲。为了继承和发扬鲁艺精神, 1958年盐城地区行署决定复办盐城鲁迅艺术学校,几十年来鲁艺为社会培养了许多优秀文艺人才。1992年经中共中央宣传部确认,盐城鲁艺为原鲁迅艺术学院华中分院的继承者。进入新世纪,盐城鲁艺与盐城高等师范学校合并,为鲁艺的发展带来新的生机。新鲁艺将进一步发扬光荣的革命传统,努力为繁荣祖国的文教事业培养出更好更多的社会主义建设者和接班人。

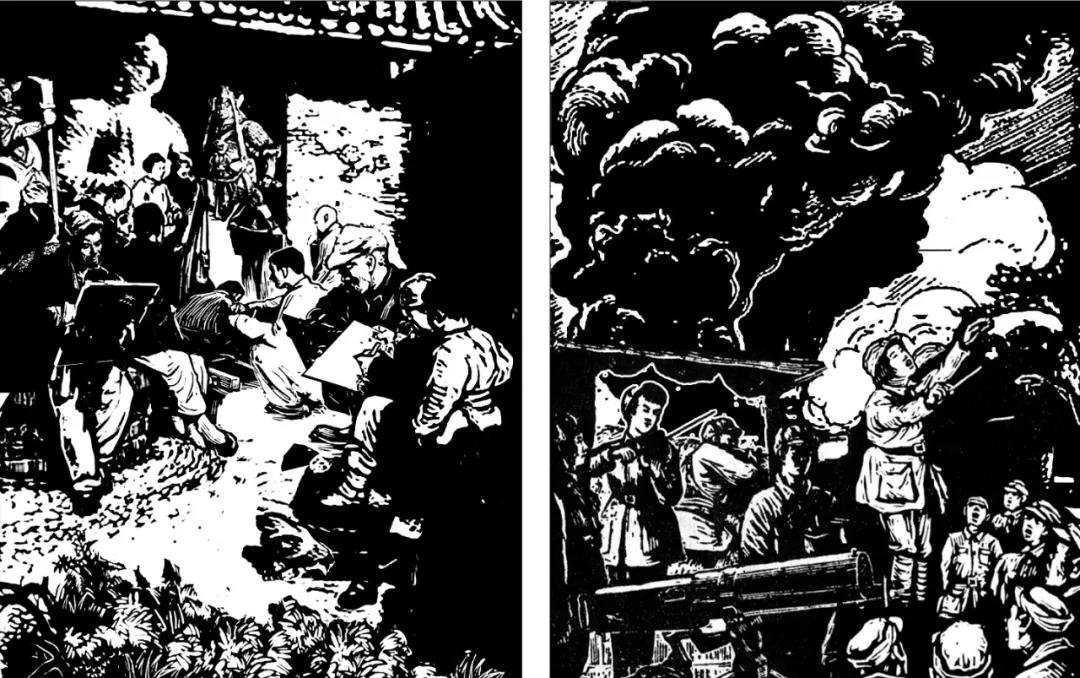

英勇抗敌

在艰苦卓绝、烽火连天的抗战前线,鲁艺的许多师生为抗战血洒疆场,为国捐驱。北秦庄事件就写下抗敌斗争的悲壮一页。1941年7月,驻华中的日伪军妄图一举歼灭在盐城的新四军军部。陈毅代军长、刘少奇政委决定,新四军军部主动撤出盐城,向敌后转移。鲁艺的400多名师生也分成两个队,向盐城西乡水网地区撤退。7月24日凌晨,丘东平等带领第二队师生从北秦庄出发,准备渡河前往安全地带时,与“扫荡”的日伪军发生遭遇战,许晴带领的8名战斗班男学员英勇地打击敌人,并留下来作掩护。就在二队师生大部分已脱离险境时,戏剧系8位二十岁左右的女学员仍被日伪军堵在桥南河岸上,她们手中只有乐器和道具。敌人狞笑着向她们逼过来,为了不被俘受辱,党总支委员李锐和女学员宋莹、叶玲、王海纹、方青萍、李馨、季慧、姚莲娟等接连投水殉国。此役包括丘东平、许晴在内,共有30多名鲁艺师生殉难,英雄血洒盐阜大地。