DNA双螺旋结构的建立及其生物学含义

DNA分子(计算机绘图) 图片来源:视觉中国

1953年4月25日,英国的《自然》杂志刊登了美国的沃森和英国的克里克在英国剑桥大学合作的成果,DNA双螺旋结构的分子模型。这一成就后来被誉为20世纪以来生物学方面最伟大的发现,也被认为是分子生物学诞生的标志。

20世纪40年代末,核酸的功能及其结构越来越引起学术界的重视。那时,已经有两组科学家在从事DNA的晶体结构分析的研究:一组是在英国伦敦国王学院(King's College)工作的维尔金斯和弗兰克林等科学家。他们分别在兰德尔的领导下,于1950年和1951年开始,各自独立地、系统地研究DNA的晶体结构,工作卓有成效,特别是弗兰克林工作十分严谨。另一组是美国加州理工学院的科学家鲍林等,从40年代末开始进行DNA晶体结构的分析工作,正在不断地取得阶段性成果。沃森和克里克的成就同这两组科学家的研究成果关系密切。

沃森于1947年毕业于动物系之后不久,受薛定谔的《生命是什么?》小册子中思想的影响,对遗传学产生了兴趣,而到“噬菌体小组”核心成员卢里亚的实验室里,研究《X射线对噬菌体增殖的影响》,1950年得博士学位。1951年,在意大利召开的生物大分子结构会议上,沃森听到了维尔金斯关于DNA晶体衍射分析的阶段性学术报告,决心从事X射线晶体衍射分析生物大分子的研究。经卢里亚的介绍,于1951年秋到英国剑桥大学肯德鲁门下,从事蛋白质和多肽晶体结构分析的研究。克里克在第二次世界大战前已经是物理系的研究生,战争中间从事防御鱼雷袭击的军事科学研究。战后,由于种种原因,其中也有薛定谔小册子的思想影响,更由于能否用物理学和化学去解释显然十分神秘的生物学领域的问题激励着他,使克里克决心用自己的物理学知识去研究生命科学。于1949年他到了剑桥大学,在佩鲁茨的领导下作《多肽和蛋白质的X射线衍射分析研究》的博士论文。于是,沃森和克里克在剑桥相遇了,两人在同一个办公室,虽然克里克比沃森大十几岁并且还没有获得博士学位,但两人关系极好,经常讨论学术问题。他们都认为解决DNA分子结构是打开遗传之谜的关键。

从1951年11月至1953年4月的18个月中,他们合作从事这方面的研究。他们同维尔金斯、弗兰克林之间有过几次重要学术交往。1951年11月,沃森听了弗兰克林关于DNA结构的较详细的报告。这个报告说明,湿度对DNA分子晶格衍射有影响,湿度低时DNA分子之间的距离近、密度大,还初步提出DNA呈螺旋型,其中磷酸根基团暴露在水中,等等。具有一定晶体结构分析知识的沃森和克里克认识到他们要从事DNA的结构分析研究,只能利用别人的分析数据从分子模型的建立着手。他们很快就提出了一个三股螺旋的DNA结构的设想,其中还错误地把亲水性的磷酸基团放在螺旋的内侧。他们所以这样考虑的原因是:四种碱基的形状和大小很不相同,由碱基序列排成的多核苷酸长链肯定是很不规则的。然而,从衍射图上看,DNA的确是一个很规则的晶体,而这种规则性肯定来自规则的分子结构。因此,他们没有用碱基而用糖—磷酸作为螺旋的骨架。1951年底,他们请维尔金斯和弗兰克林等来讨论这个模型时,弗兰克林指出他们把DNA的含水量少算了一半。于是,第一次的模型建立宣告失败。

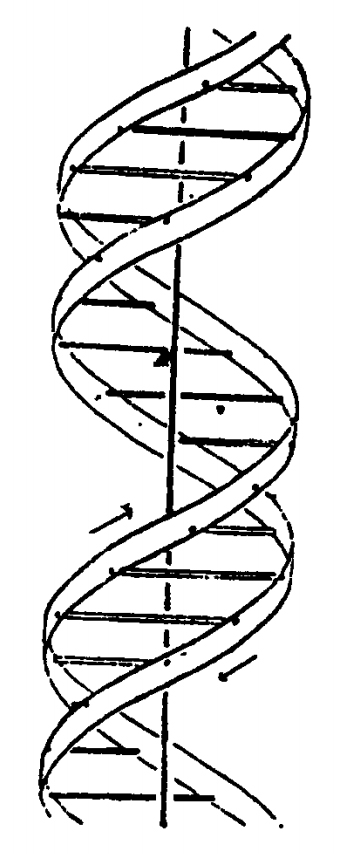

1952年5月以后,沃森和克里克直接或间接得到了维尔金斯或弗兰克林的进一步的详细实验报告。克里克请数学家帮助计算的结果也表明嘌呤有吸引嘧啶的趋势。克里克根据这一结果和他从查加夫处得到的核酸的两个嘌呤和两个嘧啶两两相等的结果,形成了碱基配对的概念。经过紧张地连续工作,终于在1953年4月建立起DNA双螺旋结构的分子模型(见下图)。这个图的两条螺旋带代表两条磷酸—糖链,中间的水平杆代表碱基对,竖立在中央的线表示轴。这是由克里克的夫人、美术家奥迪勒设计制作的。克里克说这是她的最有名的作品。

沃森和克里克1953年建立的DNA双螺旋结构示意图(取自Nature,p737,April 25,1953)

这个模型表明:两股DNA长链以右手螺旋方向围绕着一个中心轴盘旋,两股螺旋链的走向相反,其外侧为磷酸基团,内侧为四种碱基,由于腺嘌呤和胸嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶之间产生相互吸引的氢键(即碱基配对原则),从而使两条DNA长链之间存在互补的关系,等等。

DNA双螺旋分子模型的建立,还得助于美国的鲍林。鲍林在1952年得到DNA三股螺旋结构的分子模型,同沃森和克里克第一次提出的模型有相似之处。这个消息很快通过在剑桥学习的鲍林的儿子传给了沃森和克里克,刺激了沃森和克里克加紧工作,尽快修正模型结构,早日得出结果。沃森和克里克的分子模型公布后,鲍林随即提出存在于鸟嘌呤和胞嘧啶之间是三个氢键,不同于腺嘌呤和胸嘧啶之间的两个氢键,纠正了沃森—克里克模型中这一具体错误。

以上事实说明,DNA双螺旋结构分子模型的建立是科学发展的必然结果。沃森和克里克只是抓住了时机,汇集了各方面的科学信息,经过他们自己创造性的思维和日以继夜的努力,使DNA双螺旋结构分子模型得以早日问世。如何评价各方面的成就,科学界是持慎重态度的。英国《自然》杂志在发表沃森、克里克报告的同时,还发表了弗兰克林和维尔金斯分别署名的两篇实验报告。1962年颁发的诺贝尔医学或生理学奖时,同时授予沃森、克里克和维尔金斯,因弗兰克林于1958年逝世而未授予。许多科学家和科学史学家在追述这一段科学史时,都给包括弗兰克林和鲍林等的有关工作以应有的地位。

沃森和克里克在双螺旋结构公布一个多月后,又在《自然》上发表文章,提出DNA分子结构在生物学上的含意。他们设想DNA双螺旋结构就是遗传基因,携带着遗传密码。复制前,两条互补链因中间的氢键破裂而分离,各自以自已为模板,从活细胞中以形成氢键为吸引力,也可能还有酶参加,形成一条新的互补链。其结果是,原来的一个双螺旋结构分子变为两个同原来完全相同的双螺旋分子。同年,当沃森和克里克在美国冷泉港学术讨论会上报告时,引起十分热烈的反响。从此吸引了许多人围绕着这个中心开展研究。1956年,美国生化学家科恩伯格用DNA作模板实验;1958年,梅塞尔森等用大肠杆菌研究DNA复制的实验;1959年,美国生化学家泰勒用氘标记碱基追踪DNA的复制;以上结果都证明沃森和克里克的设想是正确的。DNA双螺旋结构的确解决了生物学的一个基本问题,即基因的自我复制的分子基础。

(内容摘自《20世纪科学技术简史》第二版)