山东省阳信县流坡坞阻击战遗址——鲁北抗日第一枪在这里打响

流坡坞镇,位于山东省滨州市阳信县城西14公里处,是个历史悠久、繁荣昌盛的重要集镇,素有“先有流坡坞,后有阳信城”之说。因其地处惠民至沧州和沾化至德州官道的交叉点,地理位置重要。

鲁北打响抗日战争第一枪的地方,就在这个镇的流坡坞村。

流坡坞阻击战是中国共产党领导下的鲁北抗战第一枪,那么这个第一枪是如何打响的呢?共产党又靠着什么样的武装打响了这第一枪呢?这就要从乡农学校说起了。

1936年,乡农学校在山东省大力推行,中共山东省委决定,我党应尽力“向乡农学校、民团等派人,借以抓抢,进而控制乡农学校”。阳信县的乡农校就创办于1936年冬,在组建和训练的过程中,党组织安插了一大批共产党员、民先队员和进步青年到各乡农学校任职或学习,秘密开展党的宣传教育活动,宣传党的抗日救国主张。

1936年底,进步青年李健、王道和、薛汉三、刘毅民等先后来到阳信,分别担任了流坡坞、洋湖、劳店等乡农校的校长。他们利用自己的这种身份作掩护,积极开展党的工作,扩招壮丁,并对其进行训练,为建立一支抗日武装打下了坚实的组织基础。此后,这支乡农自卫队成为抗击日本侵略者的主要力量。

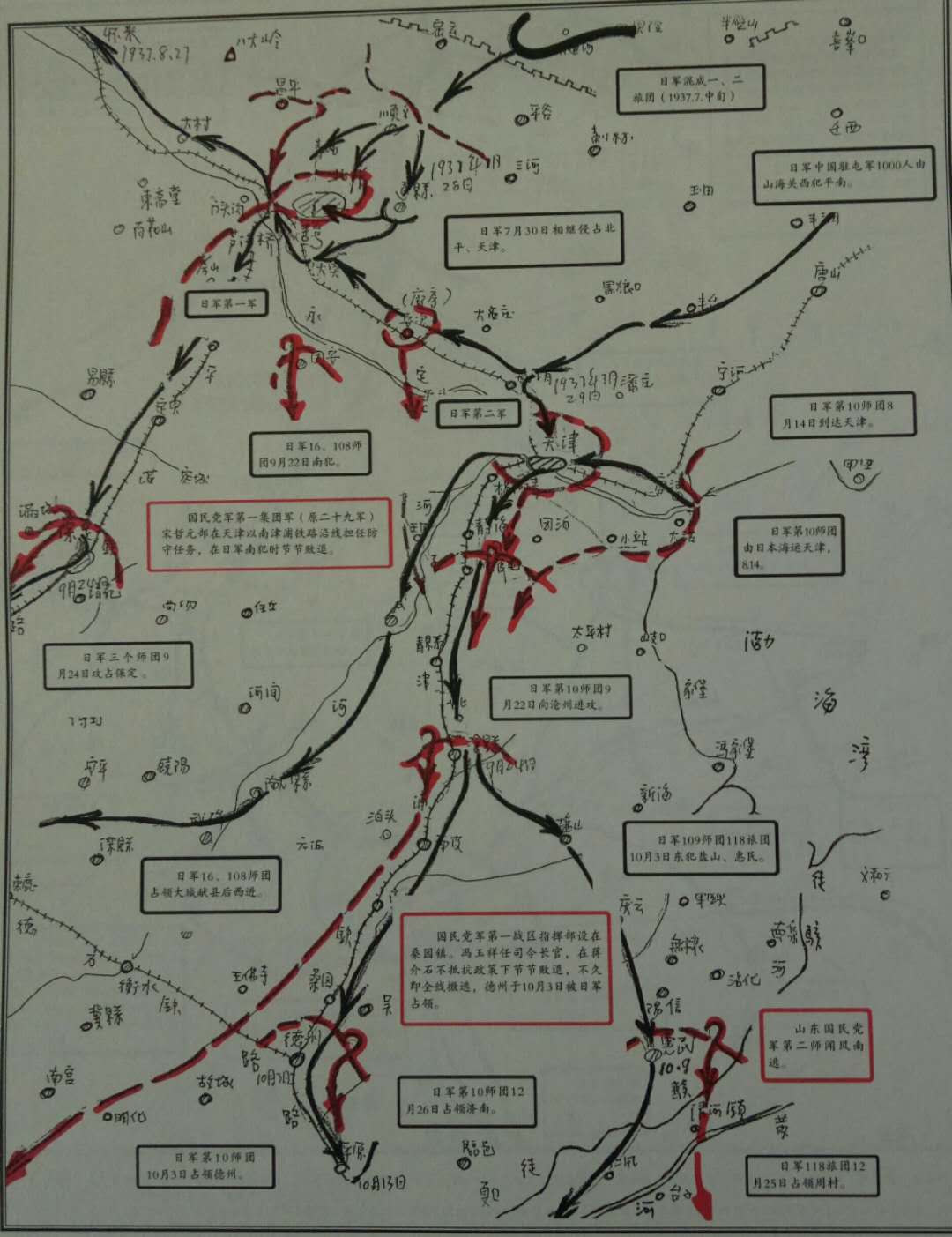

1937年七七事变后,平津沦陷,日军主力由天津沿津浦路南下,其侧翼准备由天津经盐山、庆云、流坡坞攻打惠民。

七七事变后,平津日军向南侵犯示意图

1937年11月10日,南侵日军由庆云县境内渡过马颊河纪王桥,驻扎在距流坡坞以北三四里的地方,准备次日经过流坡坞南下侵犯惠民县城。

根据敌情,阳信县党支部于当晚研究了阻击日军的作战方案。首先组织群众破坏公路,设置路障,且把北门用木头、碎砖堵死;其次,由冯鼎平、李健任指挥,率领流坡坞乡农校的自卫队员在流坡坞北大门的村围子墙上提前设伏;第三,动员当地的国民党保安营及县长张云川率领的警备队共同抵抗日军,并由其负责其他村围子门的守卫;第四,王道和率领洋湖乡农校自卫队埋伏在流坡坞西的张洼头村,沿村向南埋伏到张储雷家的坟地里,以大坟头为掩护,从侧翼打击日军,支援流坡坞的正面伏击。

11日拂晓,一支约400人的日军队伍在飞机和装甲车的掩护下,气势汹汹地向流坡坞逼来。流坡坞村横跨南北大路,是日军南侵惠民的必经之地。李健、冯鼎平等率领乡农自卫队早就埋伏在了流坡坞村围子墙内。眼看日军已经进入伏击圈,已做好战斗准备的自卫队员,在冯鼎平一声“打”的命令下,居高临下,果断准确地将仇恨的子弹射向日军。由此,打响了鲁北人民武装抗击日寇的第一枪。

这时,埋伏在张洼头村的第六乡农校自卫队员在王道和、薛汉三的率领下,也积极配合作战,出其不意地向日军展开了攻击,他们用“湖北造”“老套筒”等步枪射出了愤怒的子弹,打了日军一个措手不及。日军万万没有想到在这僻野小村竞竟会受到中国抗日武装的伏击,晕头转向地挨了一阵打之后,才气急败坏地进行反抗。

日军一面命令飞机在流坡坞上空狂轰滥炸,一面命令装甲车开足马力清除路障,用装甲车撞北门,试图把北门撞开。因准备充分,门内不但用粗重的梁木牢牢顶住,人们还运来粪土堵在后面,又加之防守严密,因此北门才能经受住装甲车的冲撞,始终没有被攻破。

日军指挥官见北门不能攻破,便急令日军绕道去攻北斜大门。北斜大门由国民党保安营、警卫队防守。在装甲车的撞击和飞机的轰炸下,北斜大门失守,日军经北斜大门进入了流破坞村。国民党保安营、警卫队则随之四散溃逃。

而共产党领导的两处乡农校自卫队员200余人挥动长枪、大刀、土枪、土炮奋勇杀敌,与日军展开了巷战。双方对峙了大半个小时,终因武器落后、寡不敌众,乡农校自卫队员主动转移,前往预定汇合点八里泊集结。

八里泊地处商河、阳信、惠民三县交界,便于隐蔽。大家转移后在八里泊召开紧急会议。会议决定一部分党员带领乡农自卫队继续坚持敌后游击战争,另一部分南渡黄河,开辟新的抗日游击战场。由此,山东抗日烽火以星火燎原之势席卷齐鲁大地。

日军因遭受突然袭击,未敢贸然追击,随之,在流坡坞村进行大肆烧杀抢掠,40多名没有转移出来的群众当场被杀。凶残的日军,欠下了阳信人民第一笔血债。

流坡坞村围墙为灰土材质,经长时间风雨侵蚀,仅剩北边约20米的一段,高度仅有原围墙高度三分之一左右。北大门前小桥因长期不用、洪水等原因早已坍塌,不复存在了,仅剩4平方米左右桥头。

流坡坞阻击战,虽未取得胜利,但我党通过组织发动群众,训练抗日武装,英勇地抗击了日本侵略军的进犯,为正确贯彻执行共产党抗日民族统一战线政策提供了经验,也为日后抗日游击战争的全面开展打下了基础。

就是这段看起来毫不起眼的围墙,记载了鲁北人抗击日本侵略的正义之歌