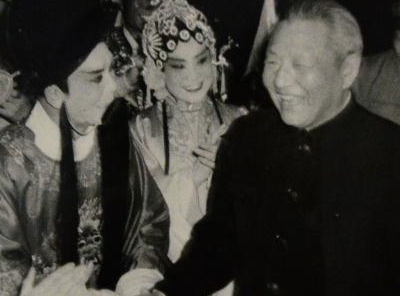

习仲勋亲切接见河南滑县大平调演员

中秋假期,我们采访了原河南省安阳市滑县大平调剧团团长高顺梅和现任团长邢宝军,为我们讲述了诸多不为人知的关于大平调的故事。

高顺梅是当年带领大平调剧团进京演出的团长。据他讲,1981年12月底,受北京市文化局之邀,滑县大平调赴京汇报演出。在首都长安大剧院、人民大会堂小礼堂、中南海警卫师礼堂等场所,先后演出了《三搜太白府》《海瑞罢官》和《敬德钓鱼》等传统剧目18场,轰动京城,受到首都各界观众的一致好评。前中共中央书记处书记习仲勋等领导到场观看,上台亲切接见全体演员并合影留念。

前中共中央书记处书记习仲勋亲切接见滑县大平调剧团演员

高顺梅是把滑县大平调剧团推向高峰的功臣之一,对大平调情有独钟。他说,大平调,又名大油梆、大梆戏,因用以击节的梆子特大而得名;又因其音平,唱腔的调性比高调(豫剧)低,故又谓之平调,是我国古老的剧种之一。大平调的历史有文字可考的,可追溯到明弘治年间。明清以来,在黄河南北有大小十几个大平调班社。清代遗民邹少和在他的《豫剧考略》一书中有:“梆戏发源于郑卫之乡……豫北有平调、大梆剧,皆其支裔也。”“唯滑县有某班,阅年最久……则元至正以前已有此剧明矣”的记载。后逐渐形成三个支派,即东路平调、西路平调和河东平调。

2018年11月14日,滑县大平调剧团在江苏省昆山剧院演出戏曲《闯幽州》

据《滑县志》记载,明弘治十一年(公元1498年),滑县就有大梆戏活动的足迹。时“滑台重修明福寺碑”副碑上有“……以上布施,除修缮佛塔外,敬献大梆戏,大弦戏各一台”的记载。清顺治年(公元1644年—1661年)间,大平调“大兴班”坐班滑县。清顺治和光绪年(公元1875年—1908年)间,大平调在滑县最为火红。民国时期(公元1933年)周边平调艺人纷纷到滑搭班献艺,抗日战争时期受挫。建国前夕,冀、鲁、豫边区政府接管了在滑县的“同乐班”,被命名为“同乐剧社”,归平原省(1949年—1952年)管理,后移交滑县,命名为“滑县大平调剧团”。

高顺梅讲,滑县大平调在历史的各个时期曾经产生较大影响。1952年,著名艺人张发旺(艺名道妞)率领“同乐剧社“的滑县大平调剧团与著名豫剧表演艺术家常香玉率领的”香玉剧社“同赴朝鲜慰问演出。上演的剧目《三传令》受到广大志愿军战士的热烈欢迎。 1980年,由于滑县大平调剧团艰苦创业的事迹感人,成绩突出,被中宣部树为全国文艺战线的典型。

滑县大平调剧团演出戏曲《杨家将》

2000年7月,邢宝军(叱咤中原河南戏曲演员排行榜十大演员、河南大学豫剧文化艺术传承与保护基地传承导师,大平调西路平领军人物)担任滑县大平调剧团团长。在他的带领下,滑县大平调剧团不断创造新的辉煌:2006年5月,滑县大平调经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录;多次在河南、山西、山东、河北、北京、江苏和台湾等地演出,他们以独特的唱腔和表演手法带给观众不一样的精神享受,足迹遍布半个中国。

滑县大平调剧团演出戏曲《金沙滩》

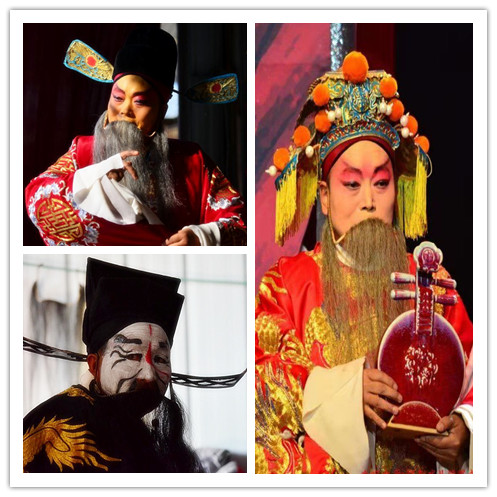

邢宝军不善言语,但谈起大平调头头是道。他说大平调唱腔粗狂,发声一般都用真嗓。唱腔音调多为1=C。其声音刚健、明亮、宽厚,给观众以自然流畅之惑。其表演粗狂豪放、动作幅度较大,云手划大圈,盘腿跨大步,溶入了武术中小洪拳手法,尽显豪放粗狂之风格。大平调属梆子声腔体系,音乐结构为板腔体。基本板式共有头板、二板、三板、流水板等四大板类。演员的脸谱比较讲究,人物性格分明。

大平调特色脸谱

大平调特色脸谱

邢宝军说:“大平调主要伴奏乐器是大弦、二弦、三弦、大梆及大号(俗称尖子号)。特别是大梆,它以枣木制成,长二尺,直径三寸余,中间挖有三寸余音碗,左手承托,右手以棒相击,音调沉郁厚实,大大烘托了剧目气氛。”

大平调特色乐器

大平调有深厚的群众基础,在长期发展过程中积累了丰富的剧目,现保留下来的有200余部,大多取材于历史古典小说。大平调丰富的内容、结构紧凑多样化的板式是中国戏曲艺术中罕见的,为我国古戏曲曲牌和版式形成提供了资料佐证。

(原载于2015年3月中州古籍出版社《风物滑州》)