山东故事|聊城东昌府区楼东大街:东昌文脉载史册 古城繁盛看此街

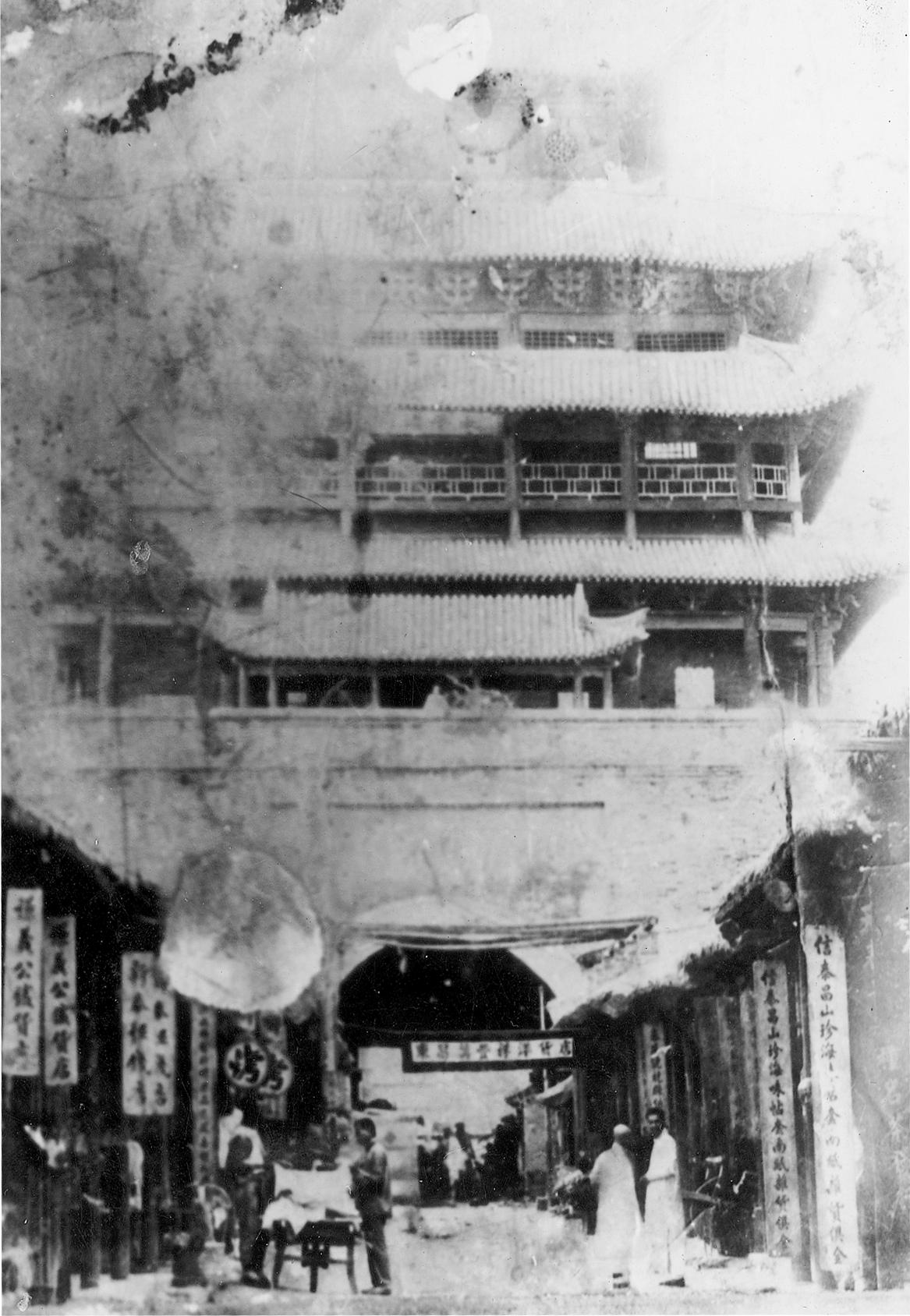

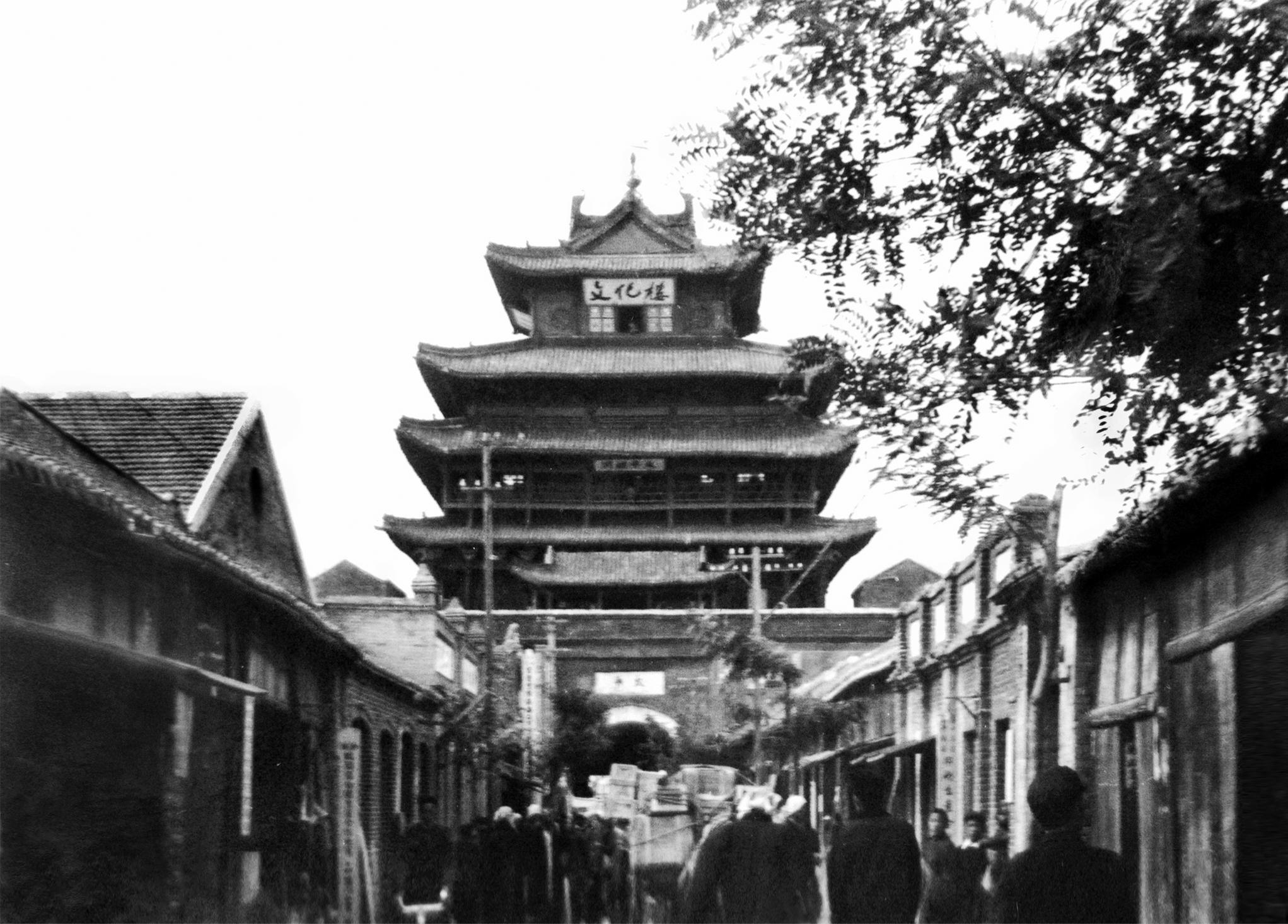

店铺林立的楼东大街

楼东大街位于山东省聊城市光岳楼到东门口之间,长度一华里,宽18米,是东昌古城历史上最繁华的商业街和文化街,而且名人辈出,灿若星辰,还曾有军事、政治等多方面的设施。宋代建城之初,像一般城池一样,城中心是个十字街口。自街口向四面辐射的大街,以方向各自命名。此街位于东向,故曰“东街”。到明洪武七年建立光岳楼于城中心十字街口后,此街始名“楼东大街”,又称“古楼东街”,人们习惯简称为“楼东”。

自称为“楼东大街”至今600多年来,林立于道路两侧的店堂铺号难以计数,它们有大有小,有淡有旺,历时有长有短,如星似月各不相同。尽管在岁月的交替中,风风雨雨,历尽沧桑,但发展和进步是主旋律,繁荣和辉煌是它的基本形象。它如诗似画,绚丽多彩,是聊城文明进程的缩影。

让我们打开历史的大门,来回顾“楼东大街”的辉煌昨天,领略它的璀璨风采吧!

明代:武将文官云集 商业初露峥嵘

明代的楼东大街,有平山卫武将辈出,有名人宅第文官世家,有八大牌坊彰显功名德行,而商业也初现峥嵘。

平山卫是明朝设在东昌府的驻军,其指挥使司就在楼东大街路北距光岳楼100余米处。这地方原来微有土阜,人们称为“平山”,军卫设置此地,便以平山命名。平山卫始建于洪武四年(1371),指挥使司内设军政指挥使、掌印指挥使、指挥同知与指挥佥事及数名指挥将军,管辖临清、濮州等五处千户所,总计兵额5600人。卫和所的军官实行世袭制。聊城的名门望族中,刘通世家、任义世家和顾铭世家都是数代世袭平山卫指挥同知或指挥佥事等军职。在职12年的平山卫指挥佥事陈镛,在洪武五年(1372)主持改造聊城土城为砖城,在洪武七年(1374)建“余木楼”即光岳楼,对聊城多有贡献。国家遇有战事,卫兵随时听从调遣。卫所初期“三戍七耕”,后增加“京边班军”。轮流到京城边防卫戍军。又增加负责漕运的“运粮旗军”,与当地守城实操军大致占卫所官兵的3/5。另2/5,屯田2913顷,岁征麦7312石。清兵入关时,卫、所官兵已无战斗力,实质上蜕化成经济实体,作战功能由募兵、营兵代替。清军来时,多数投降。清承明制,于康熙二十七年(1689)撤销平山卫,并入东昌卫。

楼东大街在明代的名人府第主要有耿府、许府和牛府。

据耿氏后人耿立生介绍,耿家自明代以来世居楼东路南。耿府位于平山卫指挥使司的对过偏西处,耿氏列入东昌五大家之一。耿明,字晦之,号一白,祖籍馆陶,其曾祖耿邃随军来聊定居。耿明于成化二十二年(1486)中举,弘治九年(1496)成进士,历任贵州道监察御史、浙江湖州府知府、江西左参政等职。其曾孙耿如杞,字楚材,号朴公,万历三十四年(1606)中举人,四十四年(1616)成进士。历任户部主事、陕西参议、太仆寺卿、右佥都御史、山西巡抚等职。耿如杞忠正耿直,誓不与魏忠贤阉党同流合污,不拜魏忠贤像,屡遭阉党陷害,最终被冤杀。其次子耿章光,天启七年(1627)中举人,崇祯十年(1637)成进士。历任曲沃、香河知县,安州、易州知州,兵部武司库司员外郎,职方郎。明亡后,他赴南京拥立福王朱由崧即位,升任尚宝寺卿。福王被杀后,他削发为僧。有人劝他降清,他怒骂不止,后被捕就义,年仅47岁。噩耗传到家中,耿章光的妻子姚氏、妾朱氏,以及仆人等,皆投井而死。

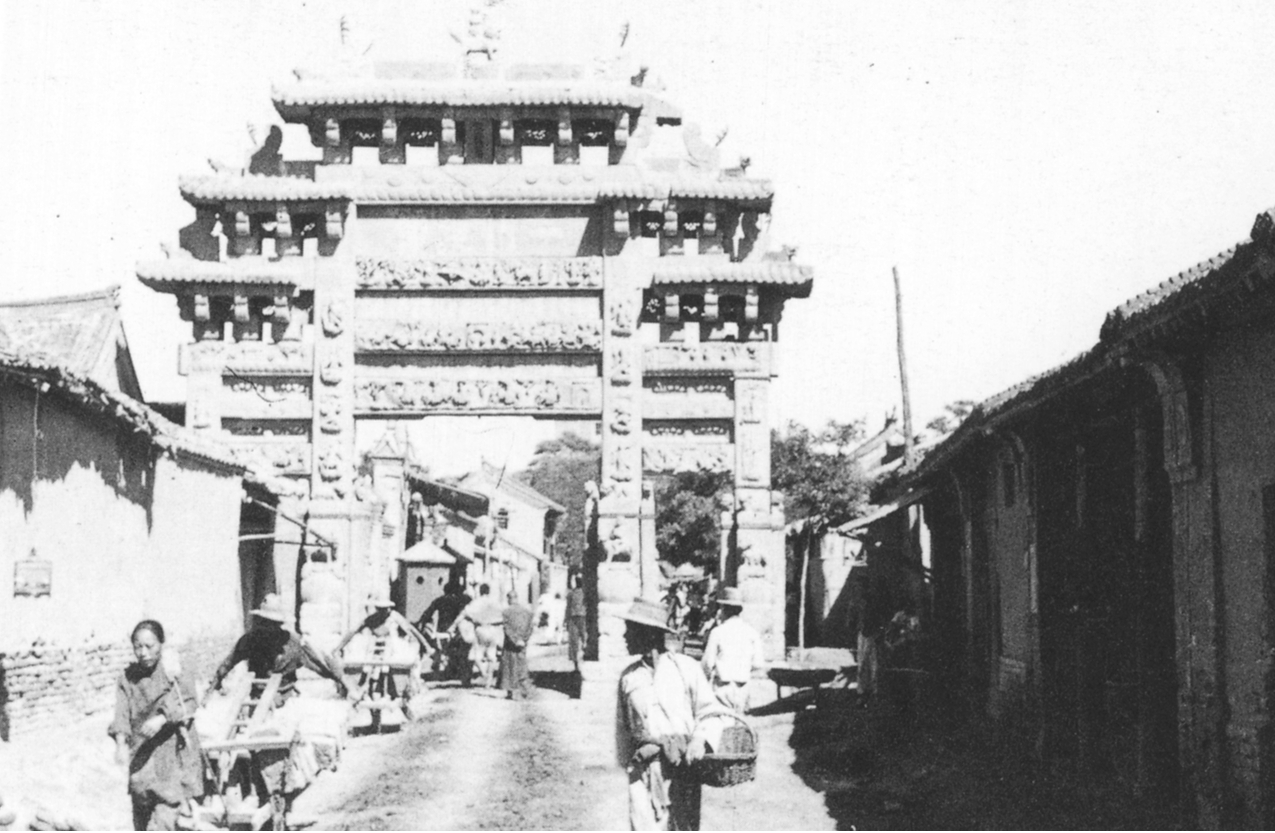

许府位于路南(约在今新华园的东半部),是明代显宦许东望家,宅前有“八世科第九代恩光”坊。此牌坊建于明末,毁于民国,矗立街心300余年。它建筑宏伟,横跨大街,行人车马在其下通行。本是平山卫军籍出身的许氏家族,在明朝成化至万历年间的100多年里,弃武从文,世代诗书传家,竞相参加科举,先后出了8名举人:许麾,成化十三年(1477)中举;许堂,弘治八年(1495)中举;许路,弘治十七年(150)中举;许东望,嘉靖七年(1528)中举;许东渐,嘉靖二十五年(1546)中举;许观象,万历十六年(1588)中举;许正学,万历十九年(1591)中举;许典学,万历三十四年(1606)中举。其中许路,正德三年(1508)成进士;许东望,嘉靖十七年(1538)进士。许东望字应鲁,历任山阴县令、户部郎、浙江参议、按察副使、太仆寺卿等职。晚年在家研究医学,有医著。封建时代有赏赐官爵的“赠封”制度,皇帝将官爵授给重臣、近臣之父母,其父母存者称为封,已故者称为赠。许家受到封赠的男性先后有九位:许宏、许庠、许尧、许路、许东明、许堂、许东望、许东渐、许霞。子孙中科第而父祖受皇恩封赠即称恩光。“八世科第九代恩光”坊的位置距东门口约有五六十米。民间广为流传的“吏部天官许赞”即指这家所言,许赞史籍无载,或为许氏某人的字、号、别名,究竟指谁,实难确定。至于“吏部天官”的职务和所谓“兵部尚书母,吏部天官妻,状元府里看闺女”的故事,纯属村言野语,与史实大相径庭,实为旧时说唱艺人对许府功德的夸张性演义。

还有牛府,明代名宦牛天麟家,位于路南(确切地址今已难考证)。牛天麟,字文祥,弘治十七年(1504)举人,正德三年(1508)成进士。初任武陵知县,后任御史等职。为官多办实事,政绩突出,官至大理寺卿。他家共有五座牌坊立于府宅的前、后门处。“进士坊”是牛天麟考中进士后立的;“绣衣坊”是牛天麟担任御史后立的;“奕世承恩坊”是牛天麟父亲牛政和祖父牛升被朝廷诰赠右副都御史后建立的。这三座牌坊都位于牛府的北门附近,在楼东大街上。另有为牛天麟而建的“大中丞坊”和“大廷尉坊”,在古楼的东南方向,即牛府的南门附近。

楼东大街明代时曾有“八大牌坊”。牌坊是封建时代为表彰忠孝节义、功德、科第等所立的木石建筑物。八大牌坊是对楼东大街及其附近所居名人事业成就和优良品德的充分肯定,是楼东大街的荣耀昭示。除了前面已经提到的许氏“八世科第九代恩光坊”,牛氏的“进士坊”“绣衣坊”和“奕世承恩坊”,还有4座简介如次:

魁第坊:是为景泰元年(1450)举人朱举建立的。

孝行坊:朱举是有名的孝子,皇帝下旨树牌坊表彰他。

金榜题名坊:在东门内。为嘉靖十六年(1537)举人、嘉靖二十三年(1544)进士朱熙载立。朱熙载,平山卫人,官至陕西参议。其祖父朱荣,字世昌,成化四年(1468)举人,官至苑马寺少卿。

三俊坊:嘉靖七年(1528),田濡、陈钺、许东望同时考中举人,被人誉为“三俊”,共同建立了这座牌坊。田濡,字少生,嘉靖八年(1529)又考中进士,官至南京太仆寺卿。陈钺,东昌卫人,任职遵化知县。

东昌牌坊

明代又是楼东大街商业走向昌盛的开端。元朝至元二十六年(1289),会通河凿成,京杭运河从此贯穿聊城。明成祖迁都北京后,运河成为南北货运的主要渠道,东昌府码头成为物质交流的重要港口。八方商人陆续来聊城经商,东昌府逐渐走向繁华。楼东大街是府城与码头一带商业区相连接的交通要道,有得天独厚的地理条件,各种外来买卖多在此街首先发展,促成了此街的市场氛围。本地商人随踪继起,店堂铺号林立两旁,书庄、笔铺、茶庄、布店、钱庄、饭馆、酱菜店、皮货店、肉食店、银店、杂货店、盐店、香油坊等,可谓百业杂陈,商品应有尽有,琳琅满目。整日车水马龙,行人如织,熙熙攘攘,人声喧闹,东昌古城内的第一大商业街初步呈现出繁荣景象。

清代:书笔两行鼎盛 百业共同兴旺

明末清初朝代更迭之际,战乱曾经一度影响了运河商业文化的发展,楼东大街的买卖也经历了萧条阶段。但这种现象很快就过去了,随着康乾盛世的到来,包括楼东大街在内的东昌府商业迅速复苏、繁荣,而且逐步达到了运河通航时期的鼎盛阶段。

清代楼东大街的买卖以印书出版发行业最为兴旺,其次为毛笔制作销售业,故历来把“书笔两行”作为楼东商业的代表行业。另外,金融业、百货业、医药业、酱菜业等多种行业较为发达。各种手工业作坊也逐渐增多,如服装、鞋帽、木器、皮革、银器、泥塑、红炉锻打等,手工技术普遍达到了相当精湛的水平。

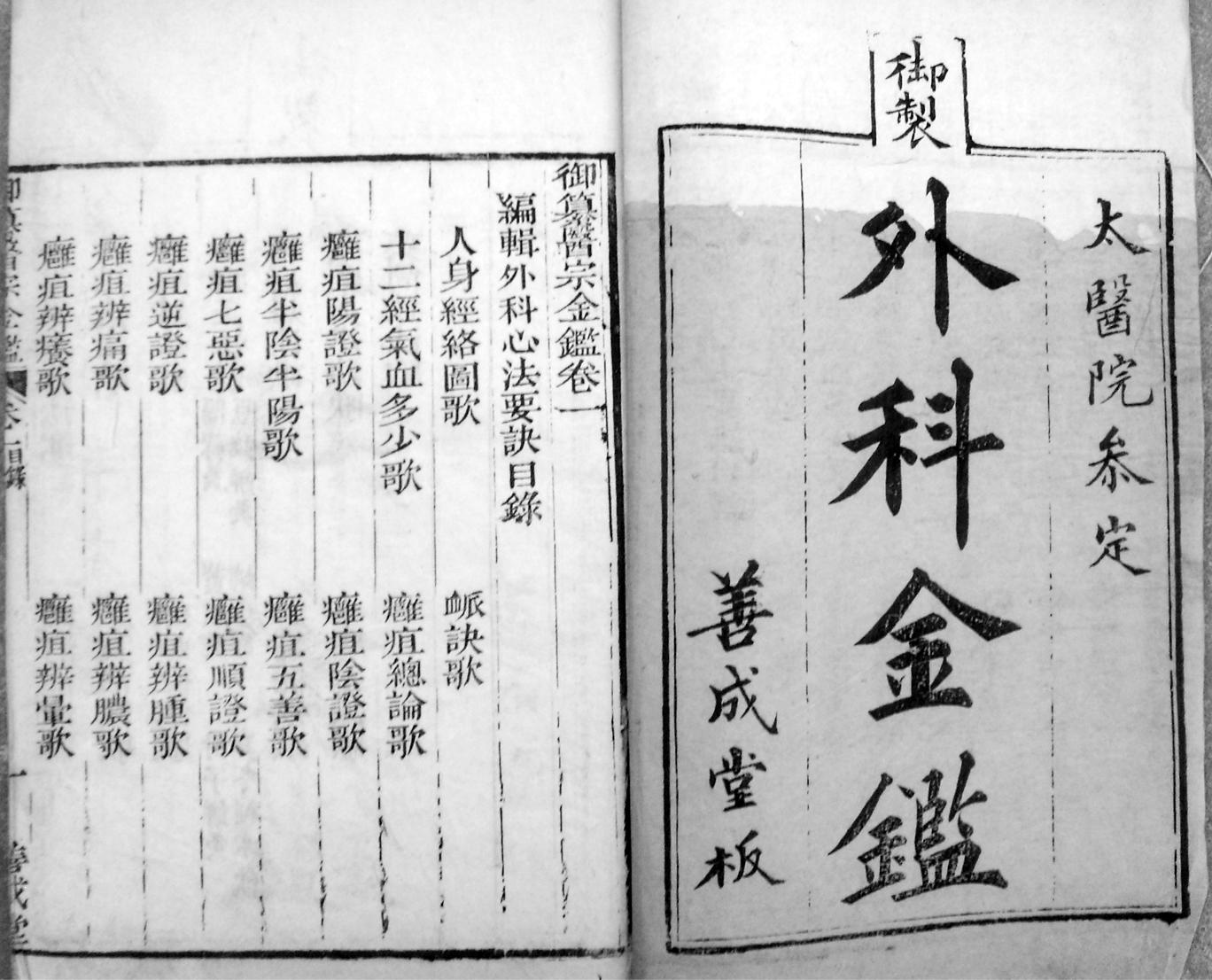

清代东昌府印书业中有“四大书庄”。除“宝兴堂”位于安乐巷外,“书业德”“善成堂”“有益堂”皆设于楼东大街。较大的书庄还有“文英堂”“敬文堂”和“崇文堂”。

书业德,由山西灵石县郭氏创立于康熙年间,址设明代太仆寺卿许东望故居(今新华园东门处)。临街5间门面,大门两旁分挂着“书藏二酉”“业积三多”的对联。院内有客厅、仓库、作坊、宿舍等百余间房屋。最兴隆时有职工上百人,书销京、津、沪、苏、晋、冀、豫、东北等地。印书品种多样,有经史、医学、文学、卜筮、星相、风鉴、蒙书、辞书、画谱、棋谱等,书纸洁白柔韧,印刷精致美观,颇受各地书商和读者的欢迎。

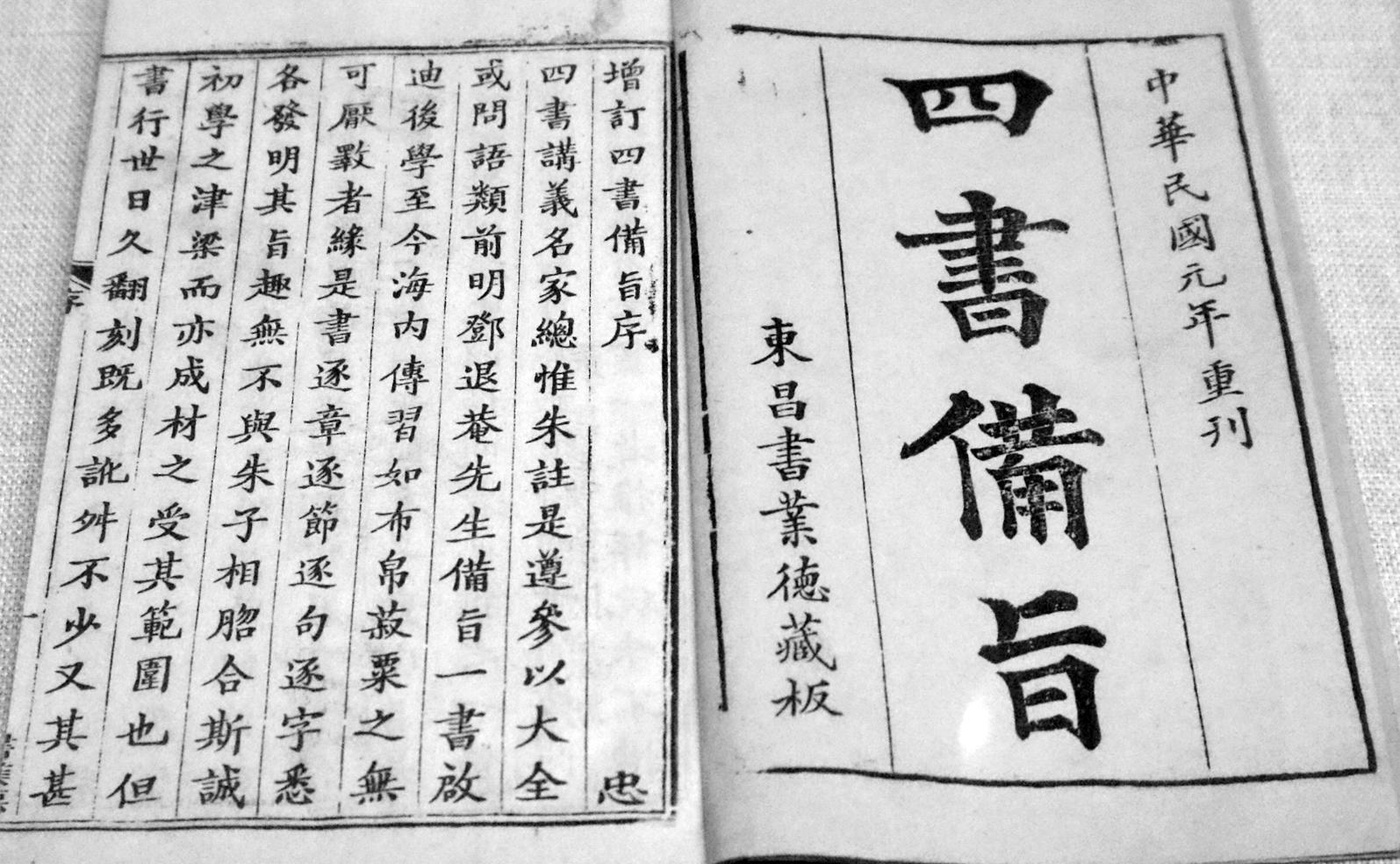

善成堂印刷的书籍

善成堂,位于街中段路南,为四川傅姓举人创办于乾隆初年。临街三间门面,内有三进院落,作坊、书库、纸库、板库等房屋30余间,职工六七十人。经史子集、医卜星相等各类书籍应有尽有,它生产的闱墨、唱本、画谱、蒙书等,远销数省。

有益堂,位于东口之东约三四十米处路北,为衡水人张绍基于雍正年间开办,取“开卷有益”之意。门面三间,院落宽广,有职工四五十人,印书品种多样,除了经、史、小说、蒙书等种类外,还有部分实用技术类的书,如《净发须知》《冷发烫知》等,是其他书庄所没有的。清末时,大门上悬挂二甲一名进士、地方著名书法家朱学笃题写的“有益堂”匾额,令同业人士羡慕不已。

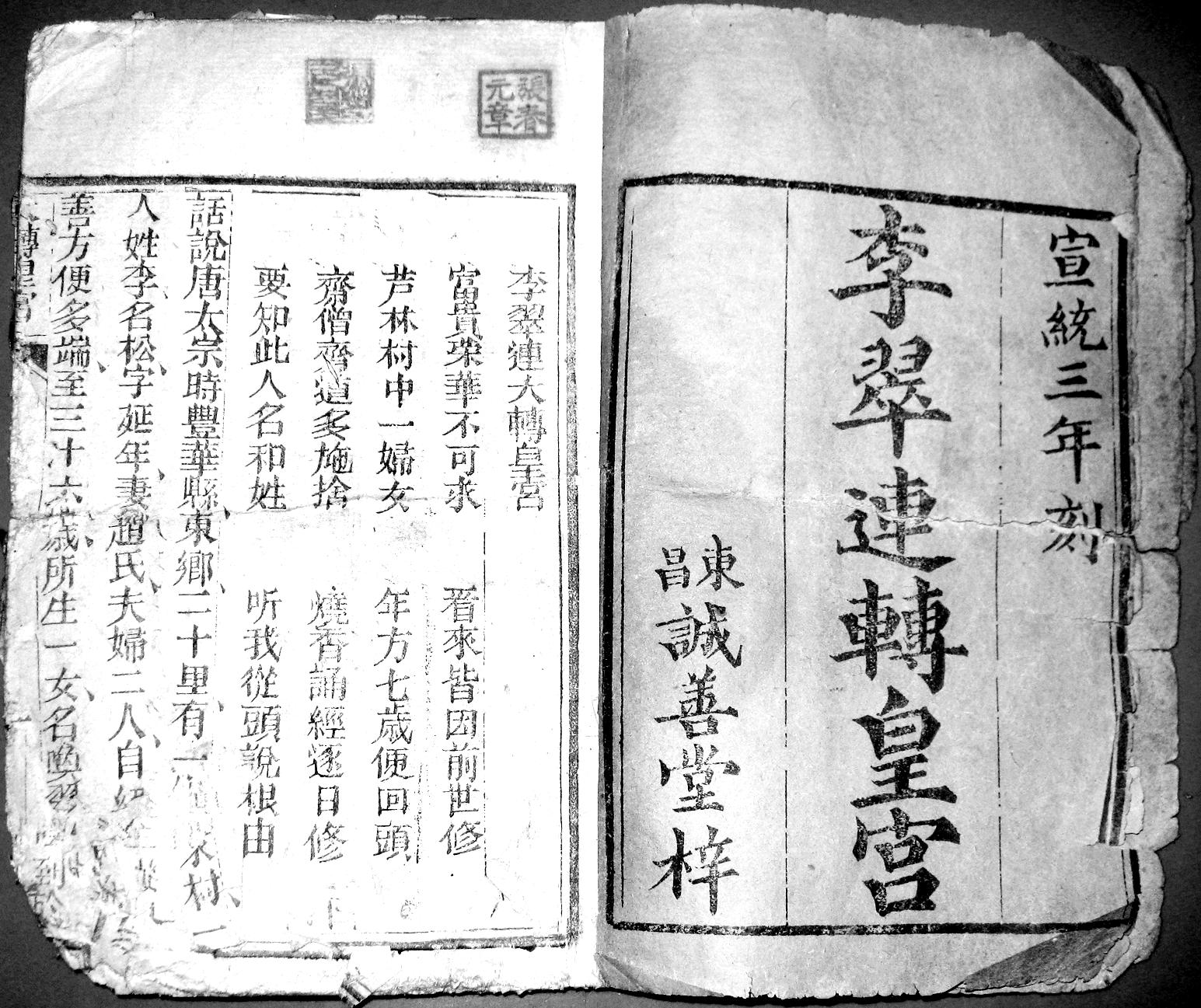

东昌诚善堂刊刻的书籍

文英堂,址设东门口西三四十米路南,开业于乾隆年间。雇佣职工20多人,作坊较大,印书量多。晚清马宅街人陈兆杰任经理。

敬文堂,址在路北,门面五间。崇文堂,规模较大,店员多时达五六十人。

见于史籍的中小书坊字号有:聚锦堂、聚和堂、聚盛堂、文奎堂、锦文堂、福成堂、精忠堂、书宝堂、万育堂、品文堂、魁元堂、三和堂、博古堂、文焕堂、文筠堂、金善堂、三合堂、三友堂、敬业堂、友好堂、魁允堂、诚善堂、万兴成等。这些店铺除个别在东门外的东关街,八成以上都在楼东大街及东门附近。它们开业时间有早有晚,早的在乾隆、嘉庆年间,晚的在同治、光绪年间,大部分在清末民初尚存。

楼东大街的毛笔制作销售业同木版刻书印刷业一样兴旺。东昌毛笔是著名的地方特产,传统的制作技法世代相承,选材精良,工艺精细,经久耐用,行销南北数省。据史书记载,道光年间城镇毛笔作坊有30家,年产毛笔300万支。清晚期毛笔店铺字号主要有“余子尚”“玉山堂”“老文友”“鲍乾元”“魁久堂”“恒顺堂”“文聚堂”“德华斋”“德法斋”“老魁盛”“万元长”“文元长”“德顺长”“德顺兴”“辉兴斋”“万合堂”“一品斋”“同志堂”“同合堂”“春和祥”“泰和兴”“文玉林”“松林斋”“同合堂达记”“同合堂祥记”“天和永”“德润斋”“文林堂”“文美斋”“同顺堂”“松华斋”“文元斋”“文玉山房”“李子平”等。这些店坊有的开办于清早期,有的创于清末,地址少数在东关街及其他地方,八成以上设在楼东大街和东门口瓮圈内外。

东昌毛笔

书、笔两行的蓬勃发展,促进了东昌府的重文读书之风,私塾教育相当发达,出现了一些名塾师。朱府街的叶葆被誉为“聊城圣人”,远至直隶、江西等省以及附近州县学子纷纷投奔他的门下。茌平县崔何庄的崔庄临在叶葆门下读书,学识大增,于嘉庆五年(1800)中举人,以大挑二等选菏泽县训导,署曹州府教授,铨选知县。后来崔氏子弟纷纷来东昌求学。崔庄临之孙崔穆之,道光二十九年(1849)以选拔贡入太学。咸丰八年(1858)中举人,十年(1860)成进士,入翰林院。历任河南监察御史、兵科给事中、布政使、按察使等职。他于楼东大街路北置宅,建筑了一处豪华府第,人称“崔家公馆”(今新华园西门对过,原区政府处)。他年老退职后,仅在此院居住数月就去世了。其子孙辈,又在路南对门处新建一处院落。“崔家公馆”是清后期至民国前期楼东大街最显赫的名人府第。

崔家公馆南院西邻原有一座“赣江会馆”,是江西商人集资兴建,约建于清前期。江西籍在聊城经商的同乡,经常在此聚会,相互交流经验,讨论市价起伏,商量应对措施,排解同业纠纷,联络同仁感情。此会馆至聊城解放前夕尚存。

书、笔两行在鼎盛时期占据了楼东大街的大部分门面,但仍有其他买卖与之同时发展,由于旧时史书对商业记载偏少,楼东大街清朝时期各种行业的店堂铺号仅能从新志书中查到较少的一部分,清后期京杭运河航运衰减,东昌府商业下滑,书、笔两行字号渐减,其他买卖便在楼东大街有所增多。下面将志书中记载以及采访得到的本街商号概述如下:

德聚泰,制作糕点,经营酱菜,创于明末清初,址在本街路南。

百顺成,鞋店,聊城商氏创于道光年间。

义安成,以酱菜为主,兼营点心、杂货,由县漕粮房老总高凤仪创于光绪初年,址在本街路南。高氏还曾有饭馆和杂货铺经营,设于本街东口附近路北的书宝堂书庄也是他家开办。

吉兴皮店,专卖车马挽具,光绪年间经营于本街路南。

春源阁,钟表修理店,光绪十一年(1885)在本街路南开业,标志着聊城钟表修理业的开端。

照相馆,无字号或佚其字号,由胥殿甲在光绪十一年(1885)创办于本街路南,标志着聊城摄影业的开端。

大力恒,海味专营店,为城关同行业中的大型店铺,创办于光绪年间。

吉庆祥,百货店,创于清末,是最早由妇女担任售货员的店号。

公立钱局,承办征收田赋、税款、零星存储和整批上缴等业务,由商振声于光绪二十年(1894)发起创办。

聊城邮电局,开办民信等业务,光绪三十年(1904)建立,址在本街东门里。

太平公司,经营杂货,有自行车销售,由王露庭于宣统二年(1910)开办于本街路北,标志着聊城自行车销售业的开端。

聚成山铜器店,宣统二年(1910)在本街中段路北开业。其中有“乌金丸”配制,常年施舍。

清代楼东大街还有几处中药店,经营各地著名中草药,并有配制的膏、丹、丸、散,货真价实,讲究信誉。主要有:“仁义亨”,在路北,创于1735年;“西益寿”,在路北,创于1755年;“福寿堂”,在路南,创于1855年;“太元堂”,在路北,创于1872年;“广生堂”,在路北,创于1896年。另外本街还有几处茶馆,如西段路北的彭家茶馆等。这些店铺经营时间较长,都从清代开到新中国成立后。

民国:乱世经济衰微 人民艰难奋斗

近代中国,内忧外患。东昌府在清代虽然没有遭遇外侮,但多次被清军镇压农民起义的战事困扰。每有战争,人民便舍家弃业,避难逃亡,楼东大街往往首当其冲,如著名的“宋景诗三打东昌府”事件,即是黑旗军进攻东门,虽未成功,却严重扰乱了楼东大街的买卖经营和居民生活。战事一过,商业再行恢复,许多买卖都在曲折中推进,不少老字号举步维艰地经营到民国年间。步入民国年间,世道更乱,驻军屡换,多有扰民之举。1929年至1930年间,王金发等匪军三次占据聊城,大肆掠夺民财。及至日寇陷境,更是百业凋零,民不聊生。1943年,鲁西大灾荒,百姓流离失所,挣扎在死亡线上。1946年,城内人民缺衣少食,度日维艰。楼东大街的商号店堂屡受摧残,至解放前夕已经所剩无几。楼东大街的这段民国史,是人民在灾难中挣扎的历史,也是在艰难中奋斗的历史。

进入民国后,书笔两行仍是楼东大街的主要商业。清代开业的不少商号还在继续经营,只是运作日益困难。书业德于1923年将门面房转让给“农工银行”,自己迁入南顺城街路西,维持到30年代初便一蹶不振了。1943年的罕见大旱,善成堂入不敷出,开始变卖家产,两年后卖光吃净,终于停业。有益堂在经营木版书已临末路的情况下,转而经营新书和文具,后来以文具为主业,勉强营业到解放前夕。至于那些中小型书庄如“聚锦堂”“崇文堂”等,笔庄如“万元长”“祥云”等,在二三十年代陆续停业,至40年代已经寥寥可数了。

书业德刊刻的书籍

“天和永”笔铺由刘宪章、刘润章创办于清末。刘氏兄弟自幼以讨饭为生,少年时进笔庄学徒。刘宪章学“干作”,刘润章学“水盆”。经过多年的勤学苦练,两人掌握了精巧的手艺,于是自立门户,于楼东大街路南书业德东邻开设笔铺。民国初期,该笔铺以品种全、质量优而远销南、北,特别是南京、上海销量最大。民国后期,笔铺分为“天和永锦记”和“天和永润记”。“锦记”仍设于原址,由刘宪章三子刘金龙经营,不久,迁至东城墙下“槐花庙街”家中。据“天和永”后人刘小英(曾用名刘连生)回忆说:“在家中经营时,我那时尚年幼,只记得在住宅南有个院子,七八间房屋当制笔作坊,工人十多名。”“润记”由刘润章之子刘金凤经营,址在路北原摄西书局处。到解放初,刘金凤将店铺交次子刘玉生经营,后来进行了公私合营。

中华书局分局大楼

民国初开始,石印、铅印技术逐步发达,出现了新型的书业即书局和书店。民国元年,本街出现了聊城最早的石印作坊:王露庭创办的茹古文社和端木士泉创办的郁文石印局。不久,又有了“广立祥”和“文和斋”。王露庭还于民国元年创办了文华书局,1914年易名中华书局分局。随后,振东书局、世界书局先后开业。世界书局于1930年改组为摄西书局,金春庭任经理。后又有同元书局、真华书局以及赵国华开办的国华书店。这些新书业的兴起给楼东大街的商业带来了短暂的生机。至日寇进攻聊城前夕,以上书业全部停业。

楼东大街还是东昌金融业的中心。清代时就有多家钱庄,民初这条街上的字号有“新泰恒”“义聚长”“万兴公”“惠东”等。1914年,商振声在本街东门里路北,创办了“万聚德”银号;1923年又创办“农工银行”。农工银行在奉系军阀的欺诈下于1927年倒闭。万聚德银号和创于清末的公立钱局因经营上遇到各种麻烦于20年代初关门停业。其他钱庄也于二三十年代陆续倒闭。本街路南30年代时有“裕鲁”当铺,是以实物做抵押的一种借贷店铺。1937年10月17日,土匪齐子修窜犯聊城,该当铺被洗劫而倒闭。

楼东大街的百货业有“德兴隆”“大兴成”“吉庆祥”“朱兴盛(丝线店)”“德盛公(颜料店)”“裕昌(鞋店)”等。专门经营布匹的有“洪庆隆”“信福祥”“万丰祥”“华盛昌”“宝业恒”等。还曾开过一个“瑞荣祥”布店,是逯本荣和其侄逯焕瑞、逯焕祥合营的。这个店存在时间不长,后来逯本荣长期推车赶集、下乡、串街卖布,有洋布、花布等品种,楼东大街上也时常出现他的身影。他是明朝万历进士、兵科给事中、赠光禄寺少卿逯中立的十世孙,又是聊城著名的八角鼓艺人,他平生业余爱好说唱,曾于解放后应邀进京演出。

楼东大街的饮食服务行业有“四合栈(旅店)”“泉芳(茶庄)”“裕德池(澡堂)”“三庆元(饭馆)”等。民国初年,聊城名厨任光远曾于本街路北开设饭庄。他生于清同治十三年(1874),青年时应聘于“凤翥楼”等名店主灶,中年后自营饭店,培养了不少门徒如虞魁元等。他曾应邀赴济南献艺,载誉而归,时有“东昌首厨”之称。其技术全面,烹调多有独到之处。民国二十二年(1933)卒于中风。1935年,郑锡铭于本街路北县警察局西邻创办“同盛居”茶馆,后来其子郑清源继承父业,生意兴隆。茶馆利用一间大门洞烧水,院内有客厅两间,四五张桌子。主人亲自去西关井拉水,所用茶叶是从名茶庄购进的优质货。因为水甜、茶好、主人热诚,该茶馆一直是附近居民饮茶、用水的首选店铺,直到解放后的1970年才停业。

同盛居茶馆茶具

楼东大街的钟表修理业有七家:“春源阁”“近文阁”“恒源利”“济太华”“仁记”“大东”“兰记”。这些店铺多数只承揽钟表维修业务,个别的兼修留声机、自来水钢笔或修配眼镜。也有的兼收旧表,整修翻新后出卖。民国年间的修表店全部集中在这条街上,其他街上没有。

楼东大街的中医诊所有“世德堂”“付德堂”“宏德堂”“德寿堂”“延寿堂”“广仁堂”等;西医诊所有“寿辰诊所”“耀庭诊所”“民安诊所”“德厚诊所”“天佑诊所”“镶牙诊所”等,还有十几家中药铺,如“怀生堂”“太和堂”“文和堂”“乾德堂”等;西药房则有“锦东泰药房”等。

楼东大街的酱菜、副食业有:“六如春”“义源成”“福庆”等,这些店铺都是以酱菜和点心为主营项目的。杂货店有“云兴合”“德顺祥”等。还有银店“天宝”,金店“万兴”,缝纫店“同济”等。中段路南有杨锡纯、杨洪志父子经营的“玉兴隆”干鲜果品店。另有雕刻店、锡店、扎彩铺、木炭店、肉店、包子铺、山货海味店等。东门里路北有个王家磨坊,清光绪年间开业,民国时由王丙成、王金路父子经营,至解放后停业。还有不少买卖由于佚其字号或者原本没有字号,本文略而不记。

聊城县商会建于民国初年,始设东关大街路北,1938年后迁于本街路南,至解放时未再易址。商会归政府领导,属半官方机构,负责落实政府政策,协助政府征税,调解同业纠纷,组织内部互助,向政府反映商民意见等。商会会长多是当时商界权威人士,先后任职的有商振声、胡銮才、王松山、程雪舫、滕焕章等。

1928年3月,国民党县党部设于楼东大街路南原农工银行处,至1935年取消。该党部曾在1929年前后组织领导了反对封建迷信的“拉庙运动”,城关多数神庙中的塑像被损坏,部分庙宇被拆除。尽管它进行了一些反帝反封建的活动,但对于共产党人采取了严酷的镇压,著名烈士赵以政就是该党部参与杀害的。

楼东大街还有一个重要机构,即民国时期的聊城县公安机关。1914年,聊城县警察所成立,设在本街路北(明平山卫故址处)。1928年北伐军来到后,原警察所改称“聊城县公安局”。1936年,又改为“聊城县警察局”。1937年10月,范筑先将该局改编为“山东省第六区保安司令部游击营”,营长林金堂。1938年11月14日至15日,在聊城保卫战中,该营主力防守南门,部分兵力分守东、西、北三面。经过激烈战斗,游击营官兵大部分壮烈殉国。日伪占据时期,仍于此址设立伪警察局,后改警察所,也一度称为保安局。

民国以来,楼东大街多出名流。篆刻家崔蕴镤是“崔家公馆”进士崔穆之的曾孙,他与堂弟崔鼓源、篆刻家范敬修等人合办过“铁石印社”,作品古朴苍劲,功力深厚。国画家呼盉斋与崔蕴镤是近邻,住宅前是本家买卖“聚成山”铜器店。1931年考入上海新华艺术专科学校,“七七”事变后参加抗日斗争,解放后曾任中国美术协会展览部负责人、国画大师齐白石的秘书等职。中医名家梁柱宸住本街路北,出身中医世家,精于内科杂病诊治。20世纪50年代中期,他受聘聊城地区人民医院筹建中医科。梁先生诊病不拘泥于望闻问切的一般程序,总是先切脉、望、闻后,对患者说其病症,当病人认同后开药,准确率在90%以上;如果病人不认同,再切脉,视有关部位,待医患双方统一认识后开药。因此,在群众中享有盛誉。梁先生行医,不图名利,看病不分贫富、贵贱,有求必应,一视同仁,慕名求医者遍及冀鲁豫三省十几个县。他一生带徒多人,均有成就。先后任聊城县医联会主任、山东省中医学会理事、地区医院中医科主任等职。武术家邓清源,1942年来本街路南居住,先开布匹店,后经营五金,擅长“二郎拳”“天罡剑”等技艺,为人正直,侠肝义胆,在民间武术界卓有声誉。实业家王露庭,清末来本街居住,民初先后创办“茹古文社”“文华书局”,后办“上海中华书局东昌分局”,还在本街开办“太平公司”杂货店,首售自行车、留声机等新产品。1938年避难济南,抗战胜利后回故居,以家庭缝纫维持生计。

自古乱世出英雄。中国有“国家兴亡、匹夫有责”的古训,每到国难当头的时刻,总有大批热血爱国的志士挺身而出。本街青年宋泽广在范筑先部队担任分队长,多次参加对日作战,1938年11月在聊城保卫战中牺牲。本街青年邵俊卿,1939年参加革命,为中共地下党员,1945年牺牲在聊城南关。本街出生的柴龙,童年在城内读书,后迁农村。抗战期间打入伪军内部搞情报工作,曾在中共筑先县、聊阳县担任区委书记等职,解放后历任临川县公安局长、贵阳市市长等职。林志方原名靳光明,曾任范筑先属下第六支队少校联络干事,后入抗大学习,参加过辽沈、平津、渡江、抗美援朝等战役,1955年被授予中校军衔,1960年晋上校。

1938年的聊城保卫战和1946年的解放军围城期间,东门一带都发生过激烈的战斗。东门原有两道城门,第一道是扭头门,朝南开。为方便通行,范筑先于1937年主持扩街正门,将楼东大街路两旁临街房的厦檐打掉,在东门瓮圈墙上新开一个朝东的大门,与二道门冲直。日寇重点攻打这个新东门处,11月15日上午9时,范筑先负伤,东门失守。范筑先西退至古楼,继续指挥战斗。至下午4点,聊城古城内枪声停止。范筑先及抗日军民千余人为保卫聊城而捐躯。在1946年聊城解放战争中,解放军曾在东城墙攻城,屡遭挫折,伤亡严重。12月31日夜晚,王金祥率国民党残军自东门出逃,聊城的反动统治终于彻底结束了。

当代:拓开坦途大道 步入盛世小康

公元1947年1月1日,中国人民解放军进入东昌古城,标志着聊城全境解放。为防止敌人重返城内,再造危害,筑先县民主政府组织城乡群众于元月份将城墙拆除,东城门及瓮城随之消失。2月,开展反奸清算运动,处决汉奸恶霸,将地主浮财分给贫民。3月,动员青年参军。4月,开展土改复查和参军运动。饱经乱世煎熬的楼东贫苦居民、小商贩和雇佣工人,以极大的热情投入到新兴的民主政府领导的为贫苦人民谋幸福的革命运动中。

在民主政府倡导扶持下,楼东居民积极参加城区的重建工作,一些在解放前关门倒闭的手工业作坊和商业店铺重新开业;在日据时期和围城期间逃到农村居住的市民有一部分也重返城内从商,楼东大街的商业再现生机。解放初,道路两侧的买卖主要有:李泽生、顾大宗等人的几家修表店;展氏的两处皮货店;代家和李家的两个木匠铺;贾氏的“建华服装店”、李氏的“义记服装店”等多家裁缝铺;“福庆点心铺”等副食店;“同福春”等多家饭馆和小吃铺;“万山堂”等多家文具店;“宏德堂”和“广仁堂”“延寿堂”等多家中药铺、中医诊所;“寿辰诊所”“民安诊所”等多家西医门诊部;建于1948年的“泰西药房”,坐落于东口西路南,由赵金亮及其侄赵法成等3人经营,资金雄厚,药品齐全,是私营最大的西药房。

1957年聊城古楼东大街

自1952年至1956年间,私营商户先后走向联合发展的道路,成立合作组,实现公私合营,最终转变为国营和集体单位。如顾大宗等三人率先组成“三义修表店”,李泽生与东关同仁组成“联营修表店”。这两个表店均设于本街,于1955年10月合并成立“修表合作组”。1953年城关个体裁缝联合组成生产合作组,其中第二组设本街路北,于次年并入县被服生产合作社。1956年1月,公私合营后,聊城县福利事业公司成立,址设楼东大街东口东路南,下辖饮食总店、浴池总店、服务总店等,凡归入该公司的私产皆折合价钱发给股票证明。至此,私有商店多数过渡到公有制。楼东大街的门市主要有:国营百货公司所属的“批发部”、“百货一零”(即百货公司第一零售部)、“文具一部”“文具二部”“文具三部”;国营食品公司所属的“食品五部”“食品六部”“食品七部”;公私合营百货总店所属的“百货二部”、“百货四部”“百货五部”“棉布二部”“化工二部”;公私合营专卖店所属的“副食第四中心部”“副食第五中心部”“副食第六中心部”;公私合营饮食总店所属的“三食堂”“六食堂”“七食堂”“八食堂”“九食堂”;公私合营服务总店的“五栈”等。离光岳楼百余米处路南的食堂,旋改称“聊城饭庄”,1958年“大跃进”时,因店中有13名职工,女性居多,改称“十三姊妹饭庄”。店中有老名厨许尚英等掌勺,青年厨师积极进取,钻研业务。在1960年商业局组织的技术表演中,该店23岁的女学员谢爱成烹制地方传统名菜“锅烧肉”,仅用了1分40秒,色香味俱佳,获得好评。男青年李保忠在1963年的技术表演中,从活鸡宰杀、煺毛到炒出一盘鸡丁(名为“生炒鸡”),仅用了不足3分钟,令人称羡。60年代后,该店重称“聊城饭庄”,至80年代中期改称“光岳楼饭店”。1957年10月,聊城县中医研究所设于本街东口稍东路南。副县长崔建英兼所长,副所长余天盛、林洪坦。该所于1958年和1960年分别编印出版了《中医验方秘方集锦》第一、二集。1962年该所撤销。

20世纪50年代,楼东大街的店铺之间还夹杂着一些小摊位,一些无力开店或没有参加国营、集体单位的本街或城关居民靠小手艺、小生意谋生。聊城文化名人吴云涛先生当时就在此街摆摊多年。起初他带着儿子吴家庆在距古楼百余米处的路北“郑家茶馆”门侧修理钢笔。到了50年代后期,他又在东口路北邮电营业部门前代人写信,并出售自己的书画作品。这位文质彬彬的小摊主,待人诚恳和气,服务周到,给本街居民留下了深刻的印象。而他在与大众的接触中,注重搜集地方掌故,经长期不懈的努力,使他最终成为地方文史和民俗专家。

60年代,私营大、小买卖逐渐消失,私人买卖被斥为投机倒把,全部取缔,楼东大街门面被国营、集体商业占据。街东段路南的新华商场是六七十年代较为繁荣的地方,有百货商店、新华饭店、委托店、蔬菜公司门市部、土杂门市部、副食部等,平时人来人往,到了四九集日,更是人来车往,拥挤不堪。约在1970年前后,新华商场对过的副食楼建成,楼下经营副食,楼上经营百货、服装。

十一届三中全会后,人们的思想逐渐解放,个体门市和摊位开始出现,但发展较慢。至1985年,大街买卖依然以公有制商业占主流,这时街上的商店主要有:国营百货公司所属的华昌商店、新华商场待业门市部、东门商店;蔬菜公司商场门市部;副食公司副食楼商店;食品公司食品4部;饮食服务公司光岳楼饭店、新华饭店、委托商店等。此后私营商店逐渐增多,楼西街居民杨金江与其兄杨金龙分别开办了“太平楼饭店”和“味其美”饭店。杨氏是烹饪世家,民国至解放初期即以卖包子为生计。“味其美”和“太平楼饭店”仍以蒸包为主,兼营菜肴。

80年代中期以后,百业振兴,楼东大街呈现出百年少见的繁荣景象。人民生活更是逐步提高,至世纪之交达到了小康水平。伴随着科学的发展,现代化的生活是历史上任何盛世时期所无法比拟的。楼东大街的居民和商户同全国人民一样步入了真正的盛世时代。

楼东大街的国营门市中持续时间最久的当数新华书店和邮政营业部,另有古楼医院也是在本街连续营业数十年之久的门诊部。新华书店开业于解放初,开始时在楼东中段路北,60年代后期移居东门口路南,2007年移至开发区。此店居本街50年,50年代到80年代之间是全县主要的图书销售店铺,进入90年代以后,买卖日渐萧条。邮政营业部原名邮电局营业部,始于解放初,原设东口东北角处,90年代移居稍东路南,至今营业。古楼医院前身为城关第四联合诊所,后名城关卫生院门诊部,80年代中期,建为古楼办事处卫生院。此时有内科、外科、中医科、妇产科、药房等科室,以口腔科为主,有牙科医生7人,是当时聊城市唯一的口腔病防治医院。90年代后称为“古楼医院”。

解放后,本街设有重要的政府机构,主要有东昌府区人民政府、聊城市供销社。还有区公安局、区法院、区检察院都曾设于本街。东昌府区人民政府初名筑先县民主政府,于1948年5月迁于本街路北原“崔家公馆”大院。次年6月更名为聊城县民主政府,1950年1月改称聊城县人民政府。1955年11月,改称聊城县人民委员会。1958年12月改为聊城市人民委员会。1963年5月复名聊城县人民委员会。1967年3月5日,全县各“造反组织”联合,在新华广场召开大会,宣布夺取聊城县委、县人委的一切权力。4月7日,再次开会,成立“聊城县革命委员会”。1982年1月,改称聊城县人民政府,次年8月改为聊城市人民政府。1998年3月,改名聊城市东昌府区人民政府。2009年春夏之交,迁出古城。聊城市供销合作社位于本街东口稍东路北,原名“聊城地区供销社”,历经几十年,至今仍设于原址。2010年3月3日,重新挂牌,门前左右置放2米多高的石狮一对,再展雄风。东昌府区公安局,初名筑先县公安局,后改聊城县公安局,曾名聊城市公安局。自解放初设于本街西段路北原民国聊城县警察局故址,90年代迁至柳园南路路西煤厂故址。东昌府区人民法院,初名聊城县人民法院,1949年在本街路北县政府东邻建立,70年代迁出。东昌府区人民检察院,初名聊城县人民检察署,1950年在县政府西邻建立,1955年改称聊城县人民检察院。1978年重建于西白衣堂街。

在新中国成立初期,楼东大街两侧多为砖木结构的平房,中间是5米宽的土路。1966年扩街,街宽增至18米,铺上沥青路面,街道平整宽敞,两旁梧桐排列均匀、枝繁叶茂。随后,百货门市部、服装厂、理发店、新华书店、五金交电、烟酒公司等单位先后修建起各式新颖的门面,县政府、县公安局、县法院、地区供销社均在路北修建了各式楼房作为机关。90年代初,古楼广场和新华园先后拆迁,更新为仿古式建筑群,居民自建的临街仿古楼房也有少量出现。

2009年楼东大街出土的大钟

2009年3月16日,楼东大街及楼南、楼西道路封闭,地下综合管道开始施工,标志着古城区的保护与规划进入正式实施阶段。从夏初至秋末,楼东大街的临街房屋基本拆除完毕。自秋初部分新房开始建筑,年底时已见一两座新楼崛起。秋季施工时,在楼东路北、卫仓街南首路西挖出明代铁钟,口径约1.3米,高度达1.7米多。这地方明朝时为平山卫指挥使司故址,清代有庙宇存在,内有两座大殿,有资料提到此为清康熙年间邓基哲所建白衣堂,而吴云涛先生曾写及此处有“子孙堂”,邻近居民郑玉忠听祖母说过,此处有座“娃娃庙”。以上诸说,有待考证。

进入2010年,一条崭新的仿古大街将出现在古楼东方,新的建筑、新的居民、新的商店将揭开新的一页历史,楼东大街的明天将会更加璀璨。