【陇上人物】纯任天真 惟曰自然——张九畹其人、其文、其书

张九畹是清中叶文县享有盛誉的书法家。张九畹勤于著述,生前著述十余种,惜未刊行。张九畹一生从事教育,曾任固原州(今宁夏回族自治区固原市)学正,主讲四川安县、汶江,甘肃阶州正名、文县兴文书院,“成就多知名士”。

文县地处陕甘川交界,是历史上著名的秦蜀古道的重要节点之一。厚重的历史,秀美的山川,造就了历史上许多的杰出人物。但因地处偏远,交通不便,信息闭塞,诸如张觉民、王继礼、萧藉、何宗韩等著名循吏,张九畹、程晋三、韩定山等一代文宗,在历史的长河中皆逐渐湮没,或罕为外人所知。特别是,经过多次兵燹、自然灾害、政治运动,有关这些人物的著述、墨迹等消失严重,偶有残存,已是吉光片羽。清道光、咸丰年间的著名书法家、学者张九畹情形亦是如此。近两年,笔者通过多次调查走访,借用、复印、拍摄、抄录了现存张九畹的一些珍贵资料,并对这些资料进行了梳理、研究,对于张九畹其人、家世、学术,特别是他广为士林所称道的书法有了比较全面的认识。今整理成文,抛砖引玉,以供同好交流批评。

张九畹其人

张培兰,字九畹,以字行。甘肃省文县城关人。生于清乾隆己酉年(1789)三月初十日,殁于咸丰六年(1856)十二月十九日,终年67岁。道光辛巳年(1821)恩科举人,选授固原州(今甘肃省固原市)学正。主讲四川安县、汶江,甘肃阶州正名、文县兴文书院。

张九畹天性至孝、笃友。幼时即能先意承志,怡色柔声。有食必先父母。其父张临开设教馆授徒时,张九畹从之学习,每次从学校回家,张九畹都追随左右不离半步,同窗诱之嬉戏,从不理会。张九畹昆仲八人,他排行第三。其父殁时,诸弟尚幼,张九畹竭尽全力,辅翼教诲,以至成家立业。其二兄张培棣、四弟张培萼在外省居官,均卒于任。张九畹不远万里,不惮跋涉,亲自扶其榇回文县安葬。

张九畹恪教职、善课士。张九畹一生从事“传道、受业、解惑”的教育工作,他曾主讲四川安县、汶江,甘肃阶州正名、文县兴文书院,也做过固原州(今宁夏回族自治区固原市)学正。他训导学子以宋明理学为旨归,务重实践,不尚浮藻,循循善诱,“成就多知名士”。他在任固原学正期间,手订《训饬士子八条》,“勉以孝弟忠信廉节之事,故当时士风为之一变”,“遐迩奉为圭臬”。

张九畹性笃学、好藏书。张九畹幼时,因家贫,其父命他改业就农,他则悄悄将书藏在袖中,去寺院中终日潜心研读。“每读书,殚精竭思,疾雨迅雷,皆弗知也”。平生遍游关中、陇右,惟以书册相随,投宿古寺荒村,诵读不辍。张九畹性好藏书,晚年庋架为满,当时人称之为“书痴”。

张九畹性恬静寡欲,不慕荣利。张九畹不仅精研儒家学说,而且与佛家学说亦颇有造诣。也正因为此,造就了他性情平和、与名与利皆视若浮云的性格特征。他在任固原学正期间,清廉自守,“不妄受诸生一钱”,以至于殁后无钱归葬故土,全赖同僚捐资才“始得归其丧”。他喜以山水风月,陶其性情,曾在文县天池结庐种树,日夕吟咏。据2000年文县天池靖国寺横梁发现的墨迹推断,清道光二十年(1840)张九畹曾在靖国寺皈依,法名圆觉,时年51岁。

张九畹家世

自张九畹祖父张予翮、父亲张临到张九畹及其子张价,这祖孙四代,以至到民国年间,文邑张氏可称望族。之所以如此,这与自张予翮起订立的诗书传家、孝悌传家的家规家风有关。

清光绪二年(1876)长赟所撰《文县志》中,张九畹祖孙四代11人在《选举志》、《人物志》中频繁出现。作为一部官修方志,入志人物是慎之又慎的,一个家族的人物频率出现如此之高,如非特殊情况是绝不会如此的。这也从一个侧面,反映了张九畹祖孙四代在当时的社会影响力。现列述如下:

张予翮,乾隆壬午(1762)科举人。优于品行,远近忻忻然向慕。得其指授,悉能成立。子孙蕃衍,至今称望族焉(长赟《文县志·人物志·笃行》)。为九畹祖父。

张临,嘉庆岁贡。号屏山,予翮次子。品端学优,乡里敬服。历主潼关、略阳书院讲席。生八子,俱贤(长赟《文县志·选举志·贡生》)。为九畹之父。长赟《文县志·艺文志》中载入其文2篇:《龙溪洞碑记》、《玉峰韩公暨张安人墓志铭》;其诗10首:《和方邑候游天池》3首、《玉虚晨钟》1首、《麻关水灾》1首、《寄子培棣广东任中》5首。邑候胡荐夔曾为其撰写《屏山张公暨德陪俱太安人墓志》,山西举人邵赠铨曾为其撰写《张屏山先生画像赞》。

张培棠,生员,家夙貧。勤于治生,二老甘旨无亏。七弟悉藉以成立。闾党称孝悌焉(长赟《文县志·人物志·笃行》)。为九畹长兄。

张培棣,字翕庵,予翮孙,临次子。道光乙酉(1825)拔贡。朝考一等,历任广东澄迈、信宜、仁化、三水等知县,卒于任。书法秀逸。所遗廉俸,兄弟八人均分(长赟《文县志·选举志·贡生》)。为九畹二兄。

张培萼,候銓从九(长赟《文县志·选举志·杂职》)。为九畹四弟。

张培筠,候銓从九(长赟《文县志·选举志·杂职》)。为九畹五弟。

张培荆,候銓从九(长赟《文县志·选举志·杂职》)。为九畹六弟。

张培芝,乡饮正宾(长赟《文县志·人物志·乡饮》)。为九畹七弟。

张培槐,恩贡。善真草书(长赟《文县志·选举志·贡生》)。为九畹八弟。

张价,岁贡。候补州同(长赟《文县志·选举志·贡生》)。为九畹之子。

由以上所列可见,张九畹祖辈、父辈皆是品端学优、望重乡里的读书人,其昆仲八人亦俱是读书人出身,其子张价亦为“候补州同”。这种良好的家世,无疑对于张九畹的人生道路、思想品德,乃至于学问艺术起到极为重要的引导作用。

张九畹其文

终其一生,张九畹都在藏书、读书、教书、写书。作为一位封建社会时代的正统读书人,张九畹毕其一生都在研究、探索儒家学说,虽然他亦曾精研佛学,但这似乎只铸就了他恬淡平和的性格,而并未从根本上影响到他的人生观和世界观。从现在能读到的、为数不多的几篇张九畹的文章及时人对他的评价来看,亦可得其大概:张九畹“学问深邃,颇有旨归。一生致力于朱晦庵(朱熹)、陆象山(陆九渊)之学(“心学”)。尝曰:陆朱之学,虽有异同,然大旨皆归中正焉,乌可舍此而他求哉。……其学术之正皆有裨于世道人心云”(《张九畹乡贤录》),“于文求华实并茂,不主奴于骈散之说……类目数十,皆编排丽藻,自单词以致于成文,间附己作□□运用故实,必求无愧古人……县人著述,未有如先生之富者”(韩定山《阴平耆旧传》)。

张九畹毕生著述十余种,皆未刊行,现在已全部散轶。从民国十四年的《九畹先生乡贤录》中,亦仅看到四种存目:《四书圣学指南》20卷、《獭祭编》36卷、《传家宝鉴》3卷、《登瀛棹》4卷。惜哉,痛哉!

张九畹现存世之文,遍求诸文献,仅从吕震南《阶州直隶州续志》、长赟《文县志》中找到数篇:《补修文昌宫碑记》、《重修阴平桥记》、《补修城隍庙碑记》、《邑候钱公德政序》、《獭祭编自序》、《张芷塘候小照赞》。有此数篇,虽不能窥其全貌,也可略知其为文“衔华佩实,迥异时艳” (长赟《文县志·人物志·乡贤》之文风。张九畹之诗词,吕震南《阶州直隶州续志》、长赟《文县志》中皆未载。

张九畹其书

张九畹至今依然为邑人津津乐道,究其原因主要是他的书法,一直以来极负盛名。在文县,只要谈到书法家,人们第一个想到的就是张九畹。其实,在张九畹生前,他的书法在当地就享有极高声誉,《九畹先生乡贤录》中说道:“当时得其书者,咸什袭藏之”。只是因为文县地僻,并未在更大范围内引起世人重视罢了。

关于张九畹书法的渊源、风格的形成等,因为资料所限,我们不能妄言。现只能就目前所收集到的他的两幅书法作品及时任县令张绩所撰《张九畹先生字赞》、进士米穜等撰《九畹先生乡贤录》、学者韩定山所撰《阴平耆旧传》等资料,对其学书经历、书法风格和书法成就做一初步研究和探讨。

张九畹对于书法的痴迷和勤奋,至今在文县传为美谈。韩定山《阴平耆旧传·张九畹》载:“先生书法甚工,传者谓先生习字,终日口讲指划,几如入魔。昼坐以指划案,夜卧以指划被,木为之陷,布为之裂,亲友笑之止之,弗顾也”。蒲松龄云:“书痴者文必工,艺痴者技必良”,以此验诸九畹先生,信然!

张九畹的书法应该是深受家庭影响的。他的祖父张予翮是举人,他的父亲张临、二兄张培棣、八弟张培槐是贡生,其书法想必是绝对不会差的。特别是其八弟张培槐,长赟《文县志》上明确说是“善真草书”。尽管目前,我们无法看到他的家族其他成员的书法作品,更无法看到他们的书法作品和张九畹书法风格上的联系。但他的书法启蒙和对于书法的热爱,说是受到家庭影响这一点是毫无疑义的。

张九畹的家学渊源,导致了他早年的独尊“圣学”的世界观和正统的审美观,体现在书法上,又因科举的需要,他在祖父和父亲的直接熏陶、教育下学习馆阁体。馆阁体特殊的应试用途,要求“乌方光”,这就造成了千人一面,无个性、无生气的局面。但却严整精到,法度森严,没有很强的书写功底很难达到。张九畹所处的时代,虽然在政治上内忧外患,但在学术思想上相对活跃,文学艺术上求变求新,在书法领域,碑学初兴,推崇碑帖融合。这种大的学术和艺术环境,对于张九畹书法艺术成熟和最终个性风格的形成应该起到了极大作用。

时任文县县令张绩(广东举人,道光二十四年任)《张九畹先生字赞》云:“不羲不献,不柳不颜;欧虞禇薛,亦无取焉。虫书鸟篆,何必强妍;纯任天真,惟曰自然”。这短短的三十二个字,蕴含着丰富的信息。一是认为张九畹的书法取法对象既不是羲(王羲之)、献(王献之)、柳(柳公权)、颜(颜真卿),也不是欧(欧阳询)、虞(虞世南)、禇(褚遂良)、薛(薛稷)。二是指出了张九畹的书法风格范畴是“天真自然”。张绩是时任县令,肯定与张九畹有很深交往,他的这个《张九畹先生字赞》所传达出的信息应该是靠得住的。但张九畹的书法到底是取法何家,却又语焉不详,我们也无法妄断。

司空图在《二十四诗品》之第十品“自然”云:“俯拾即是,不取诸邻。俱道适往,著手成春。如逢花开,如瞻岁新。真与不夺,强得易贫。幽人空山,过雨采苹。薄言情悟,悠悠天钧”。《二十四诗品》,以诗论诗,是中国古代诗学的代表作。司空图提出的诗歌美学,在我国古代美学理论的历史长河中,经过后人的不新丰富和发展,逐渐形成一个以审美感受为中心,侧重艺术风格、意境和技巧的重要美学流派。 我们今天不妨将其第十品用来观照张九畹的书法艺术。

民国二十五年由文县清末进士米穜、著名学者韩定山等人撰呈的《九畹先生乡贤录》中,对于张九畹的书法评论道:“其运笔颇有古趣,不尚妩媚,颇类其为人”。揆诸其所遗书迹,评价是极为恰切的。“运笔颇有古趣”,自然格调不俗;“不尚妩媚”,也正是“自然”美学风格的最好注解。

我们现在联系前述张九畹之为人、为文,再来观照其书。张九畹为人“恬静寡欲”、“性情平和”,张九畹为文“衔华佩实,迥异时艳”,张九畹为书“纯任天真,惟曰自然”、“颇有古趣,不尚妩媚”。其为人、为文、为书三者之间,达到了高度统一、高度和谐。这“高度统一、高度和谐”正是艺术的“自然”之境,亦正是艺术的最高境界。如以此反观当今书坛,面对张九畹,我们不能不对其产生景仰之意。

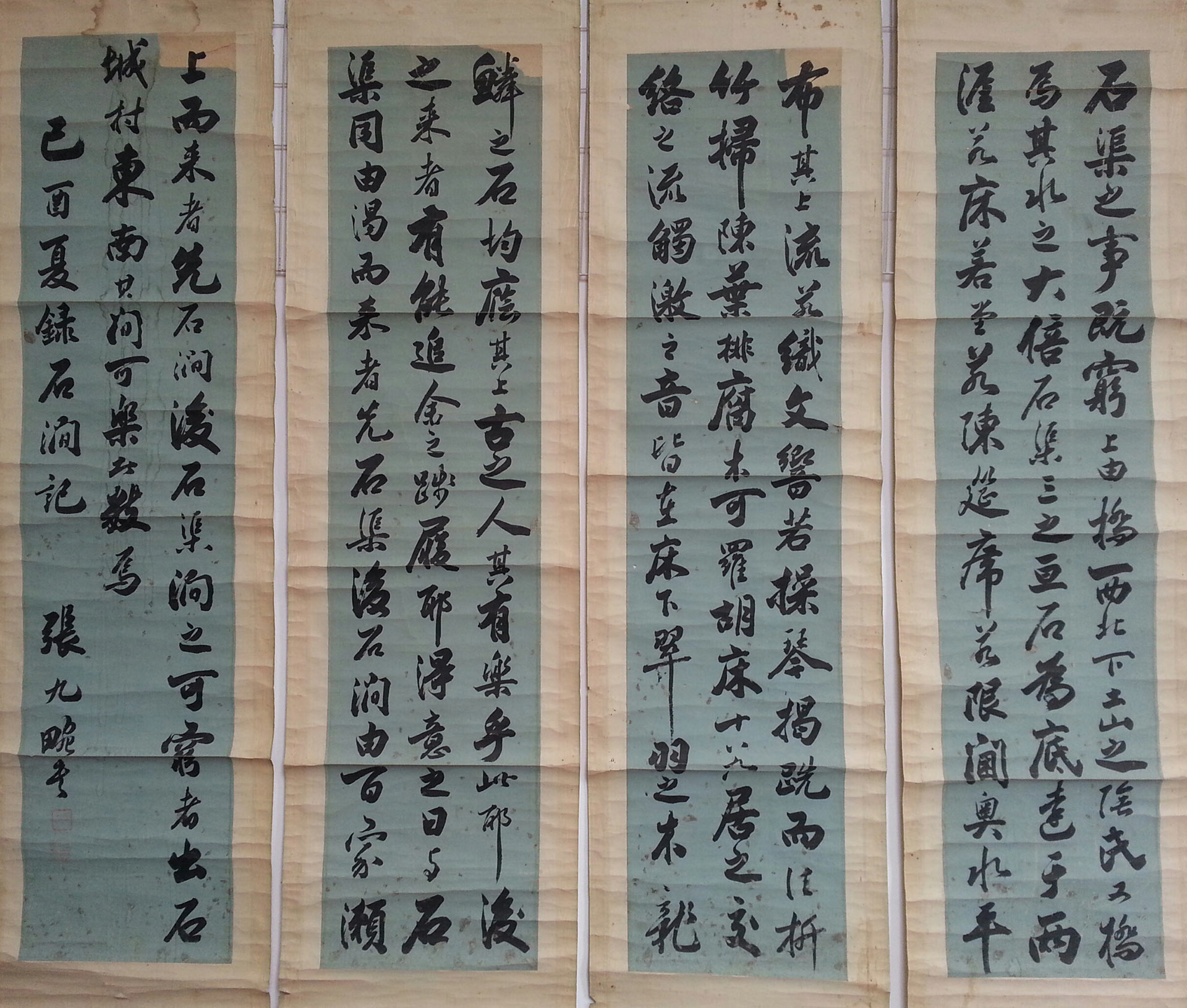

下面我们还是具体赏析张九畹的传世墨迹之一《石涧记》吧。

《石涧记》,系录唐代柳宗元名文《永州八记》之七。该作品纵125㎝,横29㎝,四条屏,粉彩纸本,保存完好。正文179字,可能是因纸张原因,原文最后“其上深山幽林逾峭险,道狭不可穷也”未录。书于道光己酉年(1849),钤印两方,模糊不可辨。

张九畹的这副行草书,墨饱笔丰,气韵生动雄强。用笔沉着而出清新,结体浓郁朴茂,骨气深隐。通篇欹正相依,疏密相间,大小错落,虚实相当,字与字,行与行,左顾右盼,前后呼应,一气呵成,一任自然。二百年以后的今天,我们似乎还可以想见书法家当时凝神挥运,心手双畅时的洒落情态。这副作品从整体上来看,几乎字字用墨浓厚,落墨如石,几乎字字中锋行笔,无一懈怠,几乎字字独立,然又活活泼泼、一派生机,无丝毫僵硬、板滞、沉闷之感。这与书法家对于作品整体把握能力有关。这副作品虽主基调是雄强朴茂,主要笔墨特征是浓重刚健,但书法家在挥运之际,却巧妙地做了调整。如第一屏第一行“上”、“由”、“北”、“下”、“土”、“山”、“又”字,写得小而轻;第二屏第三行“翠”字,最后一竖笔拉长,还有三处两字相连,还有个别字使用了草法。这样的处理就使得整体作品于凝重之处洋溢着灵动流美的风采。而这一切又是在“自然”状态下实现的,了无痕迹,浑然天成。

从张九畹的这副作品来看,其成熟、高超的笔墨技巧,淳厚古雅的艺术格调,放在当时全国书坛来衡量,也是一流的,是毫不逊色的。

结语

传统文化是民族情感和精神的重要载体。地方历史文化无疑是整个中华民族优秀传统文化的一个重要组成部分。对于乡邦文献的搜集、整理,特别是对于地方乡贤的研究、推介,为我辈应有之职责。乡贤是一个地方历史上具有标杆意义的人物群体,他们的嘉德懿行,他们的传世著述,对于“培养士气,激励人心”(《九畹先生乡贤录》)将会起到积极作用,更是“记住乡愁”的最佳介质。但由于各方面的原因,乡贤与我们渐行渐远。渐行渐远的不仅仅是历史,更重要的是情感。面对乡贤,任其泯灭,不能使其“起顽立懦,留先正之典型;发潜阐幽,示乡国之模范” (《九畹先生乡贤录》),淡然处之,良知的愧疚,将是永远!

参考文献:

清·长赟《文县志》,文县政协翻印,1984年

清·吕震南等《阶州志集校笺注》(曾礼笺注),甘肃人民出版社,2013

民国·米穜、韩定山等《九畹先生乡贤录》,复印件

现代·韩定山《阴平耆旧传·张九畹》,复印件