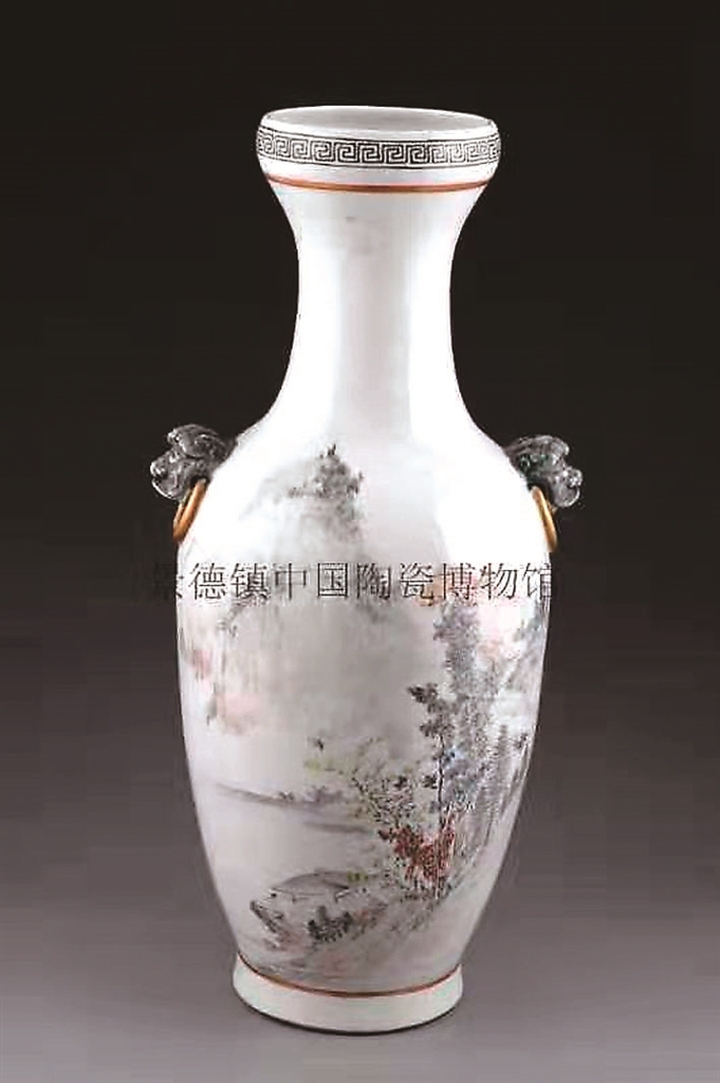

今日品鉴|浅绛彩山水图狮耳瓶

记者近日来到景德镇中国陶瓷博物馆所,看到了该所收藏的一件民国时期作品《浅绛彩山水图狮耳瓶》,高60.10厘米,口径14.80厘米,腹径77.50厘米,底径15.80厘米,是浅绛彩陶瓷里面的代表性藏品之一。

《浅绛彩山水图狮耳瓶》瓷瓶敛口,颈部较长,丰肩,肩部两侧附狮形耳,弧形腹,下腹渐收,浅圈足。胎体致密,釉色清润,器型典雅大气。口外壁以青花绘回纹一周,其下饰描金弦纹与足部弦纹辉映,衔金环狮耳以炉钧釉装饰。瓶身通体以浅绛彩绘山水风景图,右侧峦峰高耸,皴出山石脉络,石上简绘一丛花草,其余寥寥数笔;近景处青松挺立,花树妖娆,绿荫隐遮湖边茅亭,亭左侧留大片空白,无任何笔墨点缀,亦能表现出湖面一片平静浩渺之感;沿湖之处葱郁茂盛直至远处山峦,峦石依势布行,延绵而去;左侧狮耳下有朱印方印“王氏”、“少维”。画面以淡赭、花青、淡绿、淡黄等色彩渲染山石、林木,淡雅柔和,生动自然。整个画面布局明朗而有新意,笔法流畅细腻,设色清新悦目,全图幽静恬淡,可以想象是当时文人雅士所崇尚、追求的生活意境。

景德镇中国陶瓷博物馆所专家告诉记者,“浅绛”原是中国画的一个术语,是元代文人画家黄公望用淡绿、淡赭等水墨彩料绘作的国画,当移植到陶瓷彩绘上来后,“浅绛彩”便是专用名词。它的工艺是在黑料或珠明料中加入含铅的雪白,于白瓷上勾线描纹,再填淡赭、淡绿、淡黄、淡紫、淡蓝等瓷用颜料,经500-600℃烧至成彩瓷。王廷佐,字少维,安徽泾县人,生卒年不详,约活跃于同治至光绪(1862-1908)年间,擅作浅绛山水、人物,以画猴著称,其传世品极少。曾在御窑厂供职,与金品卿并称为御窑厂“两枝笔”,是浅绛彩画派的先驱人物。浅绛彩的创作主体是当时有很高文化素养的文人,根据自身的创作目的,在线条上追求近似宣纸水墨效果,在色调上追求淡抹轻染的风格,强调“诗”、“书”、“画”、“印”相结合,表现浓厚的“文人派”意境和情趣。

浅绛彩瓷兴衰历时约七十年,民国初期已显衰退迹象,主要因其工艺缺陷:釉彩与瓷面粘接不牢固,出现剥落、污损等现象。同时,料色浅淡无法迎合新时期大众审美。虽然历时极短,但对于彩瓷的发展具有承上启下的作用。清中后期,粉彩瓷盛极而衰,繁缛僵化,至清末,文人画家以其深厚的文化涵养和国画底蕴在粉彩基础上成功革新为“浅绛彩”,备受追捧。浅绛彩瓷基本沿袭粉彩瓷工艺,在民初浅绛彩瓷衰落后,其为新粉彩的出现和迅速发展奠定基础。新粉彩瓷表面上看是对粉彩的复兴,而实质上,其艺术风格在很大程度上继承了浅绛彩瓷。因而,浅绛彩瓷虽本质上并非属于粉彩系统,但却上承传统粉彩,下启新粉彩,成为新旧粉彩瓷的重要过渡期。

《浅绛彩山水图狮耳瓶》于1955年由景德镇陶瓷馆收购。

(稿件原载于2019年12月26日《景德镇日报》)