【遗物遗迹】四川江油:写满480年历史的鲁班桥

在造桥技术屡刷世界纪录的今天,宁静和美的四川绵阳江油市龙凤镇鲁班村,一座年深日久、青苔斑斓古桥横卧于鲁班河之上,在潺潺流水中细数沧桑。

“鲁班桥,治北五十里,交江彰界,在高峰镇南,建自明嘉靖十四年(1535年)。人尝伐三巨石作矼梁以济,创建年代、氏名,无碑刻可稽,俗呼‘鲁班桥’,非真作于班……”桥边碑亭上斑驳的文字——《鲁班桥记》,揭开了尘封的记忆……

鲁班桥

鲁班桥上的石脚印

由龙凤镇磨子河为主的五条溪流汇聚而成的鲁班河宽十余米,以中国建筑鼻祖鲁班命名的鲁班桥,就座落在鲁班村5组境内。这座两墩三孔板式结构的古石桥为南北走向,桥面由三排石板,每排三块,共九块砂石板架设而成,全长14.4米,宽2.32米,高约3.5米。

鲁班桥上,单块桥板最长的有6.5米,最宽的有1.12米,重达数千斤,承载石板的两端桥头、桥墩,均用酒米、石灰、桐油混合制成的粘合剂连同条石砌成。

鲁班桥墩上的龙头龙尾都已残缺不全,看得出是人为损坏。鲁班村5组村民,今年86岁的杨汝才大爷告诉笔者,早年桥墩上的龙头龙尾雕刻生动,龙嘴里还有菜碗大一颗石珠,张开的龙嘴向着上游吞水镇洪。

鲁班桥

桥板上下两面各有两处手掌和脚掌形石印,下面的手掌印已经风化,桥板上面两处长40多码的石脚板印却清晰可见。

掌印从何而来?

传说桥建成后,过桥的人总觉得桥摇晃得厉害,但又找不到原因。一天,一个光着脚板的陌生老汉经过石桥,在桥上蹬了两脚,接着又把手伸到桥板下面,朝上端了两下。村民们觉得陌生老汉举止怪异,待其离开后,就在石头桥板上发现了掌印,桥也不晃了。村民们认为,整个石头桥板重量在万斤以上,能让石桥不再摇晃,并在石板上留下掌印,只有祖师爷鲁班有这样的神力。

石质桥亭上的千斤亭帽

“乾隆丁酉(1777年)九月兴工伐石,至戊戌(1778年)三月落成”。乾隆四十二年(1777年)被洪水冲毁后重建的鲁班桥就是现存的桥,迄今有238年了。而让鲁班桥小有名气的,除了它古时有一桥连绵州、彰明两县的特殊地理位置和石桥板上的掌印,还有那座清乾隆四十三年(1778年)建造的石质桥亭了。

石质桥亭

鲁班桥桥亭由亭基、碑身、亭柱和亭帽组成。碑亭通高3.6米,碑亭中柱高2.6米。四方整石柱碑呈穿榫状,嵌进整石亭基和亭帽之间。四柱下部用石质地栿,上部用雕花大额坊。亭帽为两层整石打造,呈房檐式坡顶,坡顶上除飞檐及脊兽有少许风化外,球形宝顶等造型结构还完整如初。

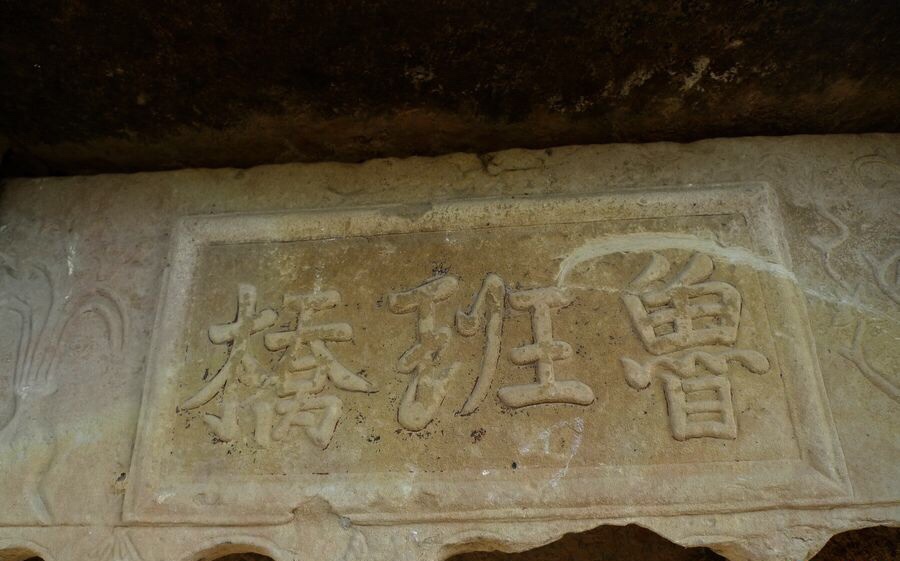

石质桥亭匾额

碑亭西面匾额“鲁班桥”两旁配以瓶花图案;东面中间为瓶花,两侧一鸟一兽外向内望;南面三幅祥花图案;北面中间为一枝五朵的祥花,两旁各为内向的林间站鹿和云上飞鹿,这些鸟兽花木图案和文字雕刻技艺精湛,非一般艺人所为。

饱经沧桑的鲁班桥桥亭,为何能得以保存呢?

“桥亭能够保存下来,是因为整个桥亭都是穿榫结构,结合得如同一块整体巨石打造,估算至少重40吨,仅凭人力破坏并非易事。”杨大爷说,“村民们更是将其视为珍宝,自发地保护起来。”

石质桥亭

关于桥亭,当地老人说,桥亭基石和碑柱穿榫立起来后,重几千斤的亭帽怎么也无法抬到碑柱上去,就在大家无计可施时,在桥板上留掌印的老头又出现了。大家毕恭毕敬请他出主意。老头说,黄泥巴都快垒到我的颈部了,能有啥办法?老头这句“黄泥巴垒到颈部”,让大家茅塞顿开,于是用泥巴在碑柱四周垒斜坡,垒到碑柱顶部时,顺着斜坡,给碑柱盖上了碑盖。