河南大学:辛勤耕耘 只为中原大地的绿水青山

颁奖辞:

土壤、生态、可持续,你的深情,将16.7万平方公里土地浸透。一片赤诚,科研与民生紧密相连;一声春雷,沃野出高产滋养中原。你是“出彩河南人”之2019最美教师——傅声雷。

傅声雷在“出彩河南人”之2019最美教师发布仪式上 赵浩男 摄

2019年11月,《土壤生态学——土壤食物网及生态功能》一书横空出世,为我国土壤生态学的教科研工作注入了强有力的河南力量。这本专著的分量满满,封面排名第一的作者傅声雷在土壤生态研究领域也是重量级的人物。

“这本书意义非凡,它浓缩了傅教授及其团队的多年心血,是我们所有生态学工作者的智慧结晶。这本书有必要分享给所有从事生态研究的教科研工作者。”河南大学环境与规划学院教师邵元虎说。

2019年12月10日,记者慕名来到河南大学,见到了现任河南大学环境与规划学院院长、博士生导师的这位土壤生态学领域传奇人物——傅声雷。

与土壤为伴,其乐无穷 赵浩男 摄

扎根“地下”,他是热爱土地的“华南虎”

儒雅且幽默、健谈而亲切,这是记者对傅声雷的第一印象。谈到作品出版,傅声雷说:“书刚出版,你很幸运,是这本书的第一批读者。”话音落,傅声雷从一旁取出一本,签名送给记者后,将自己与土壤的故事娓娓道来。

傅声雷出生于湖南浏阳的一个小山村。小的时候,由于家境贫寒,他与土地朝夕相伴。为了维持生计,小小年纪的他经常起早贪黑地帮助父母干农活。上学前放牛割草,放学后砍柴挖地,是他少年时期的日常生活轨迹。也正是这向土地讨生活的经历,培养了他从不言败的坚韧品质,并与土地建立起了深厚感情。

傅声雷的目光,总是在“地下” 赵浩男 摄

勤奋好学的傅声雷以优异成绩考入家乡最好的高中——湖南省浏阳市第一中学。也就是在高中时期,他对生物学萌生了极大的兴趣。

傅声雷在回忆这段往事时说:“我高中的生物老师不但学识渊博,讲课还幽默而富有激情,以至于让我很快喜欢上了这个学科。填报高考志愿时,我自然而然地选了湖南师范大学生物系。在大学野外实习期间,我走遍山间田野,领略到了祖国大好河山的魅力。由此,我立志深造攻读生态学。”

从湖南师范大学毕业后,傅声雷转战研究所,攻读硕士学位。他现在的微信昵称“华南虎”,正是纪念自己在中国科学院华南植物研究所的读研时光。

傅声雷对自己攻读硕士时的导师很是感激。“我跟着两位学术造诣极高的导师学习,第一导师是余作岳先生,他的研究方向为恢复生态学。第二导师是丁明懋先生,主攻土壤生态学。”恰逢伯乐,加上自己的努力和刻苦钻研,傅声雷逐渐在专业领域有了深厚的见地。

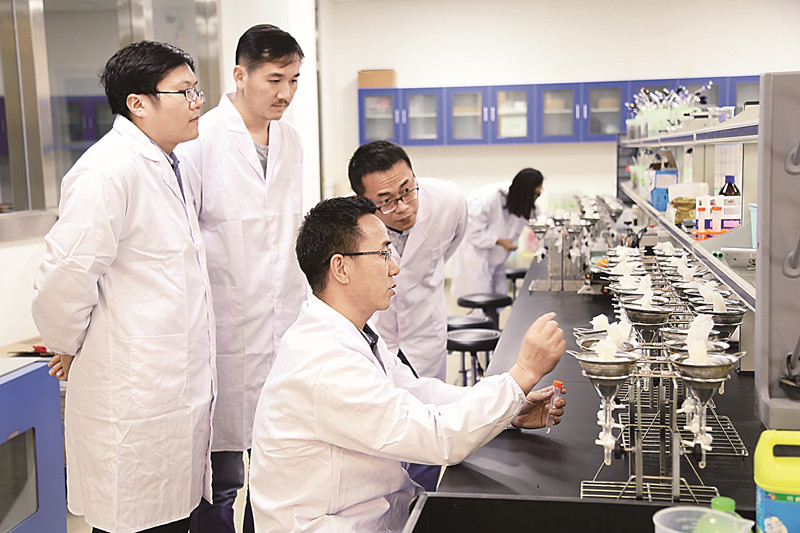

专注,是科研人的标签 赵浩男 摄

硕士毕业后,傅声雷收到美国热带林业研究所所长Ariel Lugo 教授的邀请,前往波多黎各的生态学研究站访学一年。在此期间,傅声雷结识了多位优秀科学家,也接触到了生态学上极具创新性的研究方法和前沿领域。此后,在美国佐治亚大学攻读博士期间,傅声雷师从国际土壤生态学顶尖学者David Coleman教授,对土壤生态学进行深入研究。后来,在加州大学的程维信教授、Howard Ferris教授的实验室里,傅声雷分别从事了根际生态学和土壤动物学的博士后研究工作。

2004年,在海外游学9年的傅声雷思乡心切。他说:“在那里,终究是客人的身份。”2004年,傅声雷的两位硕士导师在退休之际联系了他,希望他能回到中科院华南植物研究所,接过接力棒,为国家生态科学事业的发展贡献力量。

当时,许多国外高校给傅声雷许诺了丰厚的待遇,但他还是带着家人回到了祖国,积极投入到国家生态学科的发展建设之中。“我回国的主要目的,是想在国家发展中做一位建设者,而不是旁观者。”傅声雷的话掷地有声。

进山入林,是傅声雷的工作常态 赵浩男 摄

走进河南,他是中原大地一“声雷”

2004年,傅声雷归国,并担任广东鹤山森林生态系统国家野外科学观测研究站站长,组建起了一支专业背景强、学科之间良好协作的科研团队,创造了一项又一项分量满满的科研成果。

“中国科学院退化生态系统植被恢复与管理重点实验室”成功建设、世界上首个“林冠模拟氮沉降和降雨”野外实验平台建设完成、研究成果“南亚热带典型林分提质增效关键技术与应用”获得广东省科学技术一等奖……傅声雷归国10年,为祖国生态环境的恢复交出了一份高分答卷。

基于学术发展的考虑和学科交叉的需求,2016年年初,放弃了熟悉的生活工作环境,傅声雷带着自己的学生张卫信和邵元虎,以河南大学“攀登计划”地理学科特聘全职教授的身份加入学校的“铁塔牌地学”团队,入职河南大学环境与规划学院,开启了自己科研之路的新征程。

会议间隙,傅声雷与同行又探讨起了学术问题 赵浩男 摄

“华南虎”走进河南这片沃土,宛如平地响起的一声惊雷,推动着河南生态地理学的飞速发展。“来到河南大学,我一直致力于推动生态地理学的研究,强调生态学和地理学的交叉融合。2017年,河南大学进入一流学科大学建设行列,生态地理学也迎来了绝佳的发展机遇,而生态地理学的发展,也必将助力河南大学的‘双一流’建设。”傅声雷说。

自加盟河南大学后,傅声雷就马不停蹄地综合考察了河南省的生态环境具体情况,在2018年年初牵头成立了省校共建的河南省大气污染综合防治与生态安全重点实验室,解析我省大气污染的来源,了解、掌握其变化趋势,最终找寻到治理的办法。

“我对党的十九大报告中首次提出的关键词‘美丽’感触最深。在我看来,美丽是环境美丽,也是人心美丽。作为生态研究工作者,我们的职责就是把环境进行优化,把环境建设得更加美好,为人们创造更加健康、安全的生存环境。”傅声雷和他的团队,为了中原大地的绿水青山而辛勤耕耘。

2018年,傅声雷当选“中原学者”,这沉甸甸的荣誉,激励他在中原大地上走得更远,研究得更深。从留学归国到走进河南,傅声雷总是用自己的专业和对黄沙黑土的挚爱,攻克着一个又一个环境难题。

傅声雷(前排中)与他的博士生们 赵浩男 摄

走向权威,他是学者亦是师者

在祖国的大好河山中耕耘,也在育人的讲坛上播种。傅声雷虽站在行业的最高处,却时刻不忘用自己的权威知识引领一批又一批优秀学子走向权威,投身建设美丽中国的事业里。

“傅老师很尊重我们,善于发现他人的优点,能充分发挥我们的能动性,还大胆放手让我们去做,他来把好大方向。无论是对学生还是团队成员,他主要负责项目的目标管理,每个人按计划完成自己的任务是主动的。”如今已被评为教授的张卫信,是傅声雷回国后带的第一个博士生,一直跟在傅声雷身边学习和工作,所以,他很了解自己的老师:“他做什么事情都精益求精,治学态度严谨,执行力超强,注重细节,这对我们起到了很好的表率作用。即使他不催我们,我们也会自觉催自己。”

学生心中,傅声雷既是老师也是战友 赵浩男 摄

谈及傅声雷对学术的精益求精,张卫信回忆起这样一件小事:“我还在读博时,傅老师设计了一种水驱法测根系呼吸的装置。为了验证该装置的可靠性,傅老师带队到广东鹤山的野外定位站开展了根系呼吸昼夜变化的测定实验。傅老师和大家一起摸黑上山,用应急灯照明,小心地把树根刨出来。因为损伤根系可能会影响整个实验的测定结果,所以这个工作需要十分耐心地进行,十分耗时。在准备最后一次根呼吸测试时,一名同学不小心踩空,刚好踩到根上面。当时大家心里一紧,但傅老师没有责怪任何人,反而鼓励并带领大家重新选了样方,小心地刨出了另外一大簇根系,确保了实验结果的可靠性。这种善于理解他人,并团结大家一起精益求精地做研究的精神,是十分宝贵的。”

足球场上的傅声雷(前排左二) 赵浩男 摄

傅声雷成就斐然,也热爱运动,他最大的爱好就是踢足球。只要不出差,每周日下午,他总会约上朋友或学生去学校的球场踢球。他想通过踢球,让自己保持充沛的精力和愉悦的心情,从而提高工作效率。

“傅老师总是精力充沛,无论是钻研学问还是热爱生活,他始终都给我们做着表率。他不仅是杰出的学者,更是令人尊敬的老师。”邵元虎说。(教育时报记者 赵浩男)

(原载于2019年12月13日《教育时报》4版)