忆修渠开荒的日子

忆修渠开荒的日子

——兵团发展历史连环画之一四三

1. 1951年7月,万喜良参军入伍后不久,便随部队开赴朝鲜战场,抗美援朝。后来,万喜良所在的部队被分到北京军区。

2. 1962年10月,万喜良退伍转业到了新疆哈密,短暂培训后于当年12月被分配到五师红星总场一分场(现十三师红星一场)。1963年1月,万喜良所在的民兵连承担了修灌溉渠的任务。

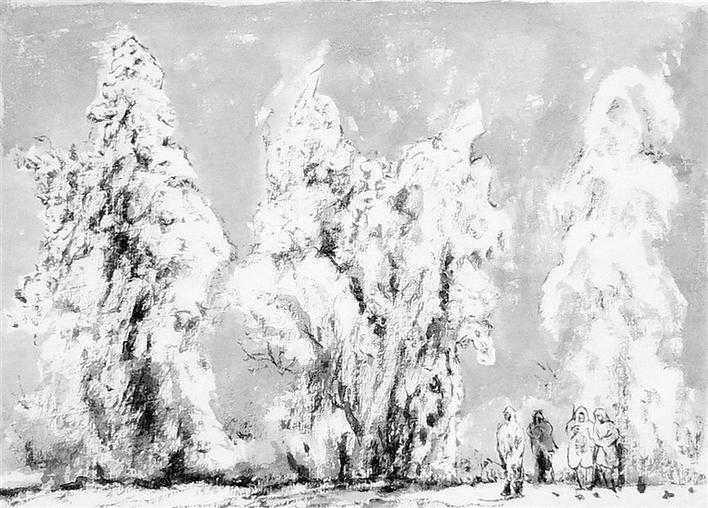

3. 当时,降雪较多,工地被积雪覆盖,平地积雪有60到70厘米厚,低洼的地方更是厚达一两米,人在雪地行走非常困难。

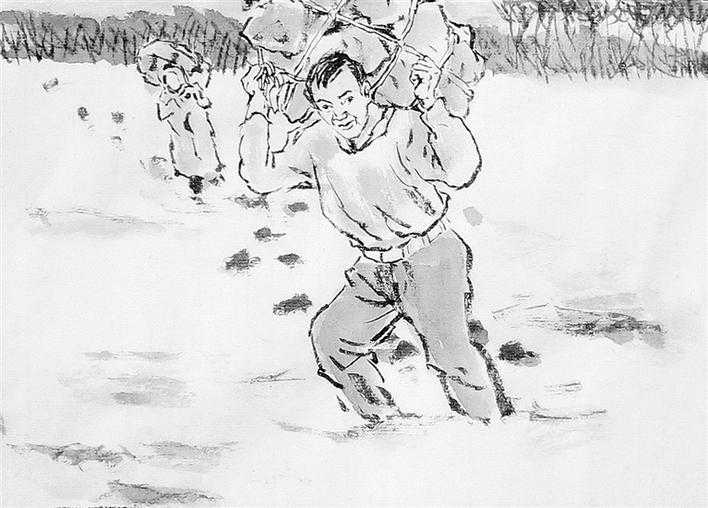

4. 万喜良他们的主要工作是背石头、筛沙子,每天干活是“两头不见太阳”——早上天还没亮就上工,晚上看不见太阳才下工。工作条件艰苦,没有运输工具,全靠人力。

5. 因为背石头,大家身上的粗布衣服经常被磨出大大小小的洞,衣服上补丁摞补丁。在极其寒冷的天气里,很多人的双手被冻伤了,肿得像馒头,耳、鼻也有不同程度的冻伤。

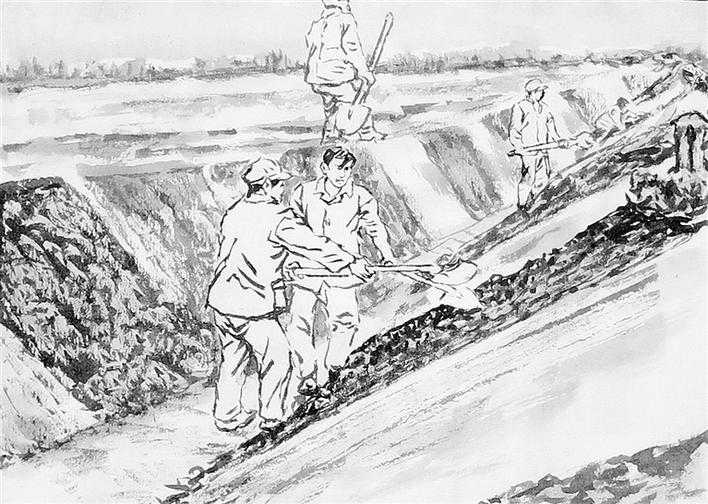

6. 1984年,万喜良被调到了十三师红星四场四连开荒造田。当地的土壤盐碱化严重,需要排碱。挖掘排碱沟,万喜良他们每天一干就是十六七个小时。

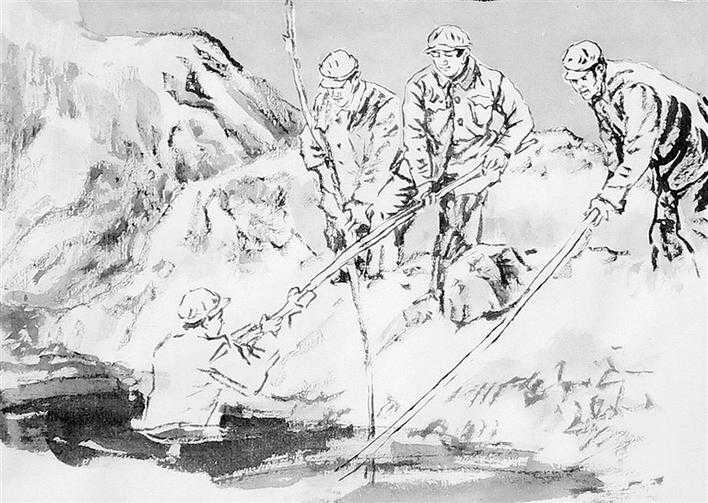

7. 排碱沟挖好后,就开始进行“治碱”——把水引到碱滩里,用水泡。碱土一遇水就变成了泥浆,加上地里老鼠洞多,经常有人一脚踩下去就陷在泥里,越动陷得越深,旁边的人也不敢靠近,只能借着木棍往上拽。

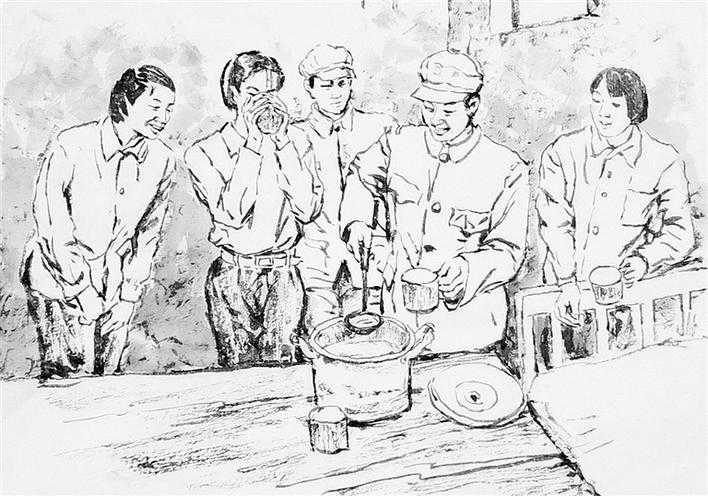

8. 职工群众一年到头吃的是高粱面和玉米面,很少能吃到白面,而大米只有过春节的时候才能吃到。至于肉食,一个月只能吃一回。因为每月供应的清油只有2两,他们就把油倒进锅里烧开,加上盐,把油掺到盐里,这样,做饭时清油有了,盐也有了。

9. 一到夏收,职工群众积极参与劳动竞赛——比赛割麦子或豌豆。一张奖状、一双手套、一条毛巾,这些奖励很珍贵,在他们心里是至高荣誉。

10. 那时,大家都是一个工资标准——“36.96元”。以至于有段时期,人们只要一听说“36.96元”,就知道是兵团人。当时,还把领取这个工资标准的人叫“3696部队”。

哈密垦区是一个干旱地区,降水量少、蒸发量大,水源非常缺乏。1951年初春,六军十六师党委提出“为修建70里红星渠而奋斗”的口号,决定从天山脚下修防漏、防渗的现代化渠道,引天山雪水灌溉农田,并以部队代号命名为红星渠。红星渠开闸放水时,新华社把修建红星渠的英雄壮举用电稿传播到全国,修建红星渠成为举国关注的一大壮举。紧接着,红星二渠、红星三渠、红星四渠、红星五渠相继建成。有了生命之水,红星一场、红星二场、红星三场、红星四场、红星一牧场、红星二牧场等一批军垦农场相继建成,戈壁变绿洲的梦想成了现实。这些水利设施,保证了当地农田灌溉和职工群众生活用水的需要。

——据兵团日报资料库