【粤侨之光】中山海外同乡济难总会:桑梓情深纾国难

广东中山市档案馆藏有一份民国时期的《中山海外同乡济难总会征信录》,逐项细细阅览,里面细碎的款项和数字,在只可追忆的历史时期,似乎更有温度,也被赋予更多的意义。“中山海外同乡济难总会”到底是一个怎样的组织?这得从“香港中山侨商会”说起。

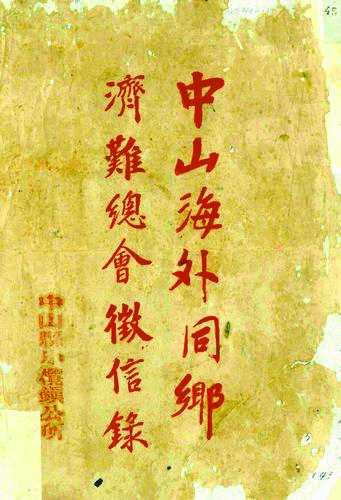

《中山海外同乡济难总会征信录》封面。

发起:联合抗战 救助桑梓

香港中山侨商会是现今香港历史上最悠久的中山同乡社团,成立于1911年。中山文史学者高民川先生所撰《香港中山侨商会史略》中提到,该会脱胎于“香山同乡会”,由中山旅港商界名流唐溢川等人组织发起,最初定名“香山侨商会所”,后二度更名,于1938年定为今名。

1937年,日本挑起“卢沟桥事变”,发动全面侵华战争,中国军民奋起抵抗,抗日民族统一战线正式形成。旅居海外的侨胞心系祖国,对国人处境感同身受,各侨团纷纷发起抗日救亡运动,组织成立救亡团体。1938年5月16日,香港中山侨商会发起中山海外同乡济难总会。

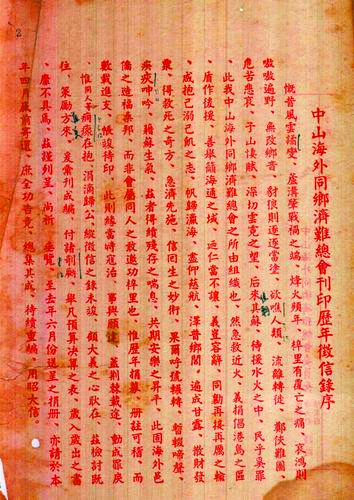

中山海外同乡济难总会刊印历年征信录序。

馆藏的一份档案记录了中山海外同乡济难总会成立的情况。这是一份来自中山本地报纸的剪报,标题为:“本邑海外同乡济难总会设香港 负责募款供本邑济难 发表宣言及职员名单”,报道当时中山民众的悲惨处境及渴盼救助的情况,中山海外同乡济难总会有感于“我邑海外同乡,救乡心切,因特组织济难总会于香港,同时在各埠分设分会”,并阐明“我们所负的使命,除对国家和邑人尽力救助之外,还要唤醒国内外的邑侨,一致起来,联合我全民族的力量,有组织地、有规律地来做政府的后盾”。

从报道刊登的组织章程可知,中山海外同乡济难总会的最高职权机构为“发起人全体大会”(香港中山侨商会全体董事为发起人),决议一切会务;大会选举各界中山籍名流组成名誉委员,在职名单中,有孙中山长子、国民党要员孙哲生(即孙科),岭南大学首任华人校长钟荣光,国民党元老、香山县第一任民选县长吴铁城,空军将领、时任中山县县长张惠长等,皆是赫赫有名的人物。

捐献:点滴善举 汇流成河

中山海外同乡济难总会成立的几年间,经营如何?为救济同胞做了哪些事情?《中山海外同乡济难总会征信录》给了我们答案。这本征信录共有70多页,记录了济难总会从1938年5月至1944年底6年半的收支明细,前两页为该会组织者的致信及征信录序言。其收入支出的类目极多,数额巨细不等,非常详尽。

济难总会的收入主要来源于捐款。从表格可见,从成立之初的1938年5月至1941年,每年的捐款数额都不少,特别是1940年,港币超14.6万、国币超16.5万,是历年之最。济难总会的第一笔捐款来自中山侨商会。

香港地区的捐款人大概分为以下几类:一是以个人名义捐款的政界商界大腕名流,如香港巨商卢仲云、道亨银行创始人董仲伟、国民党政要及企业家唐海安、永安百货创始人郭泉、先施公司创始人马应彪等人,他们财力雄厚,每次捐款都在百元港币以上。二是以集体名义捐款的银行、酒店等各类大企业,或者先施、永安、大新这类大集团旗下的各类子公司,这种员工筹募的方式每次几百元港币不等。三是一些小商号和普通民众,他们的捐款大都为十元、几十元港币,虽然个人之力微薄,然而积少成多,汇流成河,也是一笔不小的数目。

随后,成涌流之势而来的是海外的美国、澳洲、东南亚国家等各地分会、同乡会、各类公益组织及个人的捐款。1938年末至1941年,檀香山、汤市(汤斯维尔)、秘鲁、巴拿马、瓜地孖拉(危地马拉)、加拿大、古巴、雪梨(悉尼)、山打根、三藩市等地分会均有捐款在册,并且许多分会都不止一次汇来捐款,折合成港币,每次都有几千甚至上万,可谓是巨款。各类公益组织,如古巴公善堂、庇里士彬(布里斯班)邑侨救济会、檀山儿妇宣传团等;各地同乡会,如旅墨港埠中山同乡会、越南中山同乡会等,都慷慨捐献。可见,海外各地华侨对战火之中的中国大地的丝丝牵挂,以及对襄助同胞号召的积极响应。

济难总会的影响甚至深入内陆,征信录的捐献名单中,可以看到中央赈济、港澳赈济会(中央拨款)、广东省赈济会、上海救济中山难民会,以及广东省政府、中山第四区等党政机构一万至几万国币不等的大额救济款。内地个人的捐款也络绎不绝,有政商界名流,如曾任广州财政局局长的程鸿轩、香山县长吴铁城,也有声名不显的普通民众。

对比各个年份的收支数目,会发现1941年与1942年之间是一个明显的分水岭。1941年年底香港沦陷,给济难总会的运作带来了极大的影响。当时香港已成为被日军封锁的孤岛,设于香港的总会自身难保,也难以发起募捐或者接收各分会捐款了。征信录显示,1942年济难总会无一分一厘的捐入款。

1943年只有两笔捐款,其中一笔为“中国棒球之父”梁扶初捐的军票10万(这里的“军票”是指日军在其占领区所发行的货币,征信录显示这笔数兑换成港币400元)。据相关记载,梁扶初因不耻日本的侵略战争,于1932年离开日本迁至上海定居,1940年辗转到香港避难,1944年逃离香港回到家乡中山。当时他是在何种境况下捐出这笔费用的?我们已无从知晓,只有征信录上的数字,体现了一个游子心怀家园的拳拳爱国心。

1948年9月19日,中山海外同志社欢迎国民党海外部部长陈庆云回乡的合影。(以上图片均由中山市档案馆提供)

济难:管理有道 兼济四方

这些捐款何去何从了?大概也是大家最关心的。对比归总这六年半济难款的使用明细,我们大概可以了解济难总会的救济开展情况。

济难总会对家乡中山的救济最多,其中最主要、最直接的救济是拨派济难款给中山县政府或所属各区。据不完全统计,济难总会直接交给中山县县长或拨给各区的济难款合计达国币50多万元、军票近2500元,几乎等于1940年整年的捐款(该年是历年捐济款支出最高的年份)。除了拨给济难款,济难总会还多次购买药品、衣物、食品、办公用品等捐给中山县政府。

对于抗战前线流血牺牲的将士及家属们,海内外华侨也颇为关切。征信录中有多处“慰劳将士”、“抚恤家属”的支出,而且是各分会或其他公益组织所指定支出部分,济难总会代为办理。如1940年,代理芝加哥、温哥华、古巴分会及铁城崇义会等共慰劳将士港币11800元。另外,无组织指定的慰劳将士支出也近2万元港币。抚恤家属的支出并不多,征信录多处记录的如“恤朱国强大队长家属国币300元”“恤中山守备队大队长家属国币200元”等,每次不过两三百元国币。不过,对于在战争中痛失亲人的家属来说,收到远在他乡的关怀与支持,或许能够得到些许慰藉吧!

征信录显示,在1940年4月至1941年5月间,济难总会曾多次给中山县立联合中学捐助办学经费,而且是作为固定的拨款,每月国币2700元,持续1年不曾间断,大概是作为教职员薪资派发的。另外,还有两笔单独的捐助,合计国币11000元。据《中山市教育志》记载,因战争影响,1939年初,中山县立中学、中山县立女子初级中学及中山县立简易师范学校三校合并为“中山县立联合中学”,迁往南屏(今珠海市属)办学。中山沦陷后,联合中学于1940年迁往澳门,1943年8月又迁到广东恩平县。当年的中山师生在战火中颠沛流离,却仍能弦歌不辍,免于失学的苦难,背后定少不了中山海外同乡济难总会的功劳。

济难总会还指派干事在各地筹办难民营及收容所,为难民购置药品、衣物、蚊帐、饼干等。从征信录支出细目可以看到,“屈顿伯办难民营”支出港币1万元、“交王世明办妇儿收容所”三次花费港币共3000元,以及购买或海外某分会捐赠的“马宝山饼干”、“新德隆卫生衣”、“光酥饼”、“痢症散”等。其实,在整本征信录中,记录最多的支出项目是“捐助难民回乡”,1940年的支出甚至清楚地写明了所助难民的姓名,“助难民叶陈氏等四名回乡”港币7元、“助难民梁耀一家六名回乡”港币6元、“助难民林百里往泸船脚”港币12.5元……在这六年半的时间里,征信录所记载的助难民回乡共有100多次,粗略估计帮助的人数也有几百人。

解读征信录上记载的文字和数字,我们试图还原部分中山海外同乡济难总会抗战救济活动的历史。事实上,这也是当时千万个华侨救亡团体活动的一个缩影。纵观中华民族的整个抗战历程,海内外侨胞心系家园,从舆论声援、物资援助,甚至亲自回国参战,与祖国人民共御外敌、共纾国难,为抗战的最终胜利作出了不可磨灭的贡献。