人文史话丨苏东坡常州墨宝

苏轼为北宋文坛巨擘,其书法与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四大家,对后世影响极为深远。苏轼一生与江苏常州有着密切的关系,晚年定居于常州,终老在常州城内顾塘桥畔孙氏馆。他在常州留下了许多诗、文和墨迹。由于年代久远,特别是在他逝世不久的宋崇宁、大观年间,以“元祜党案”而销毁铲除了大量的书法作品和碑刻,加之金人掳掠劫取,后世战乱,苏轼墨迹损毁极多。至今存世的特别是在常州的墨迹已十分珍贵。

现将苏轼常州(包括当时常州属县)墨迹作一考略:

楚颂帖

纸本,行书。共计105字。元丰七年十月二日作于常州舟中。

元丰七年(1084),是年苏轼49岁。已谪居黄州5年。三月,接诰命移汝州团练副使,七月抵金陵访王安石于钟山。与滕元发、蒋颖叔商议乞常州居住事及欲买田宜兴事。九月中至常州,下旬复至宜兴,与单秀才步田至黄土村。买田庄,田近善卷洞,以蒋公裕经纪之。《苏轼文集》卷五十五《与王定国》简云:“近在常州宜兴,买得一小庄子,岁可得百余硕,似可足食。”又云:“田在深山中,去市七十里。”这时的东坡,经受了“乌台诗案”的政治迫害,已生归隐之情。在这短短的105个字的文章中,东坡心情豁然,真实地倾吐了“吾来阳羡”“逝将归老”“当以乐死”“殆是前缘”的内心真言,表达了他平生秉性似橘,终身以屈原为榜样的崇高信念。在从宜兴回常州的舟中,苏轼写了《楚颂帖》,还写了陶渊明的《丈夫志四海》诗帖,惜诗帖墨迹未能传世。今宜兴蜀山东坡书院、闸口邵氏东坡海棠园内尚存《楚颂帖》碑刻。

《楚颂帖》释文:吾来阳羡,船入荆溪,意思豁然,如惬平生之欲。逝将归老,殆是前缘。王逸少云,我卒当以乐死,殆非虚言。吾性好种植,能手自接果木,尤好栽橘。阳羡在洞庭上,柑橘栽至易得,当买一小园,种柑橘三百本。屈原作《橘颂》,吾园若成,当作一亭,名之曰“楚颂”。元丰七年十月二日书。

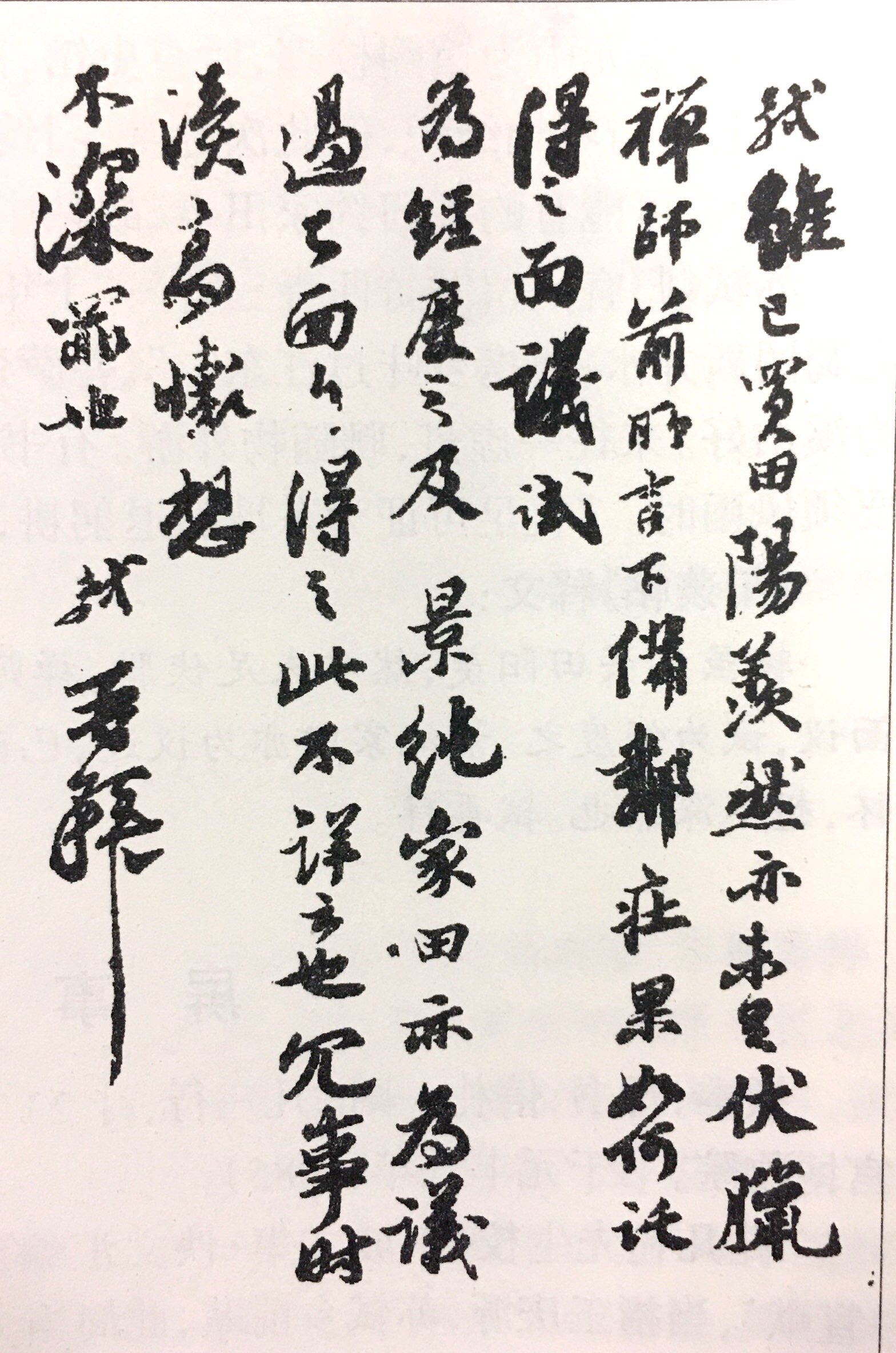

阳羡帖

纸本,行书,信札一则,共68字。现藏旅顺博物馆。

又称买田帖,该帖作于元丰八年乙丑(1085),是年苏轼50岁。在赴汝州途中,正月初四离泗州,上表请常州居住。表有“臣先有薄田在常州宜兴县,粗给饘粥,欲望圣慈,许常州居住”。上表报进后很快就得到批准,“朝人,夕报可”。这时苏轼的职务是“检校尚书水部员外郎,汝州团练副使,不得签书公事,常州居住”。苏轼一家人即离南都(今河南商丘)赴常州。五月二十二日至常州居所,上谢表。作《阳羡帖》。

苏轼第一次在常州宜兴县买田,是熙宁七年初在杭州任上,买了少许田地。元丰二年,遇“乌台诗案”难,曾留家人归居阳羡。这次东坡得请常州居住,已增不少家口,且为长久居住,原有田产已不够,故帖中有“轼虽已买田阳羡,然亦未足伏腊”云云。“禅师”为之买田事,然姓名无考。苏轼这次返常州,有不少僧人与之唱和。“托得之面议”,其“得之”,则似为其购置田产之人。宋施宿《东坡先生年谱》注中有《徐大正闲轩》云:“徐大正,字得之。因其兄君献守黄州,始从公游......君少居进士,而使马善射,慷慨有气略,天下奇男子。”元丰八年,东坡由黄州移汝州,徐得之相送数百里,而至常润(常州、镇江)。故东坡在此帖中云:“承舟御下数百里相送,风义之重,感慰何极。”

《阳羡帖》释文:轼虽已买田阳羡,然亦未足伏腊。禅师前所言下备邻庄,果如何?托得之面议,试为经度之。景纯家田亦为议过,已面白,得之此不祥云也。冗事时渎高怀,想不深罪也。轼再拜。

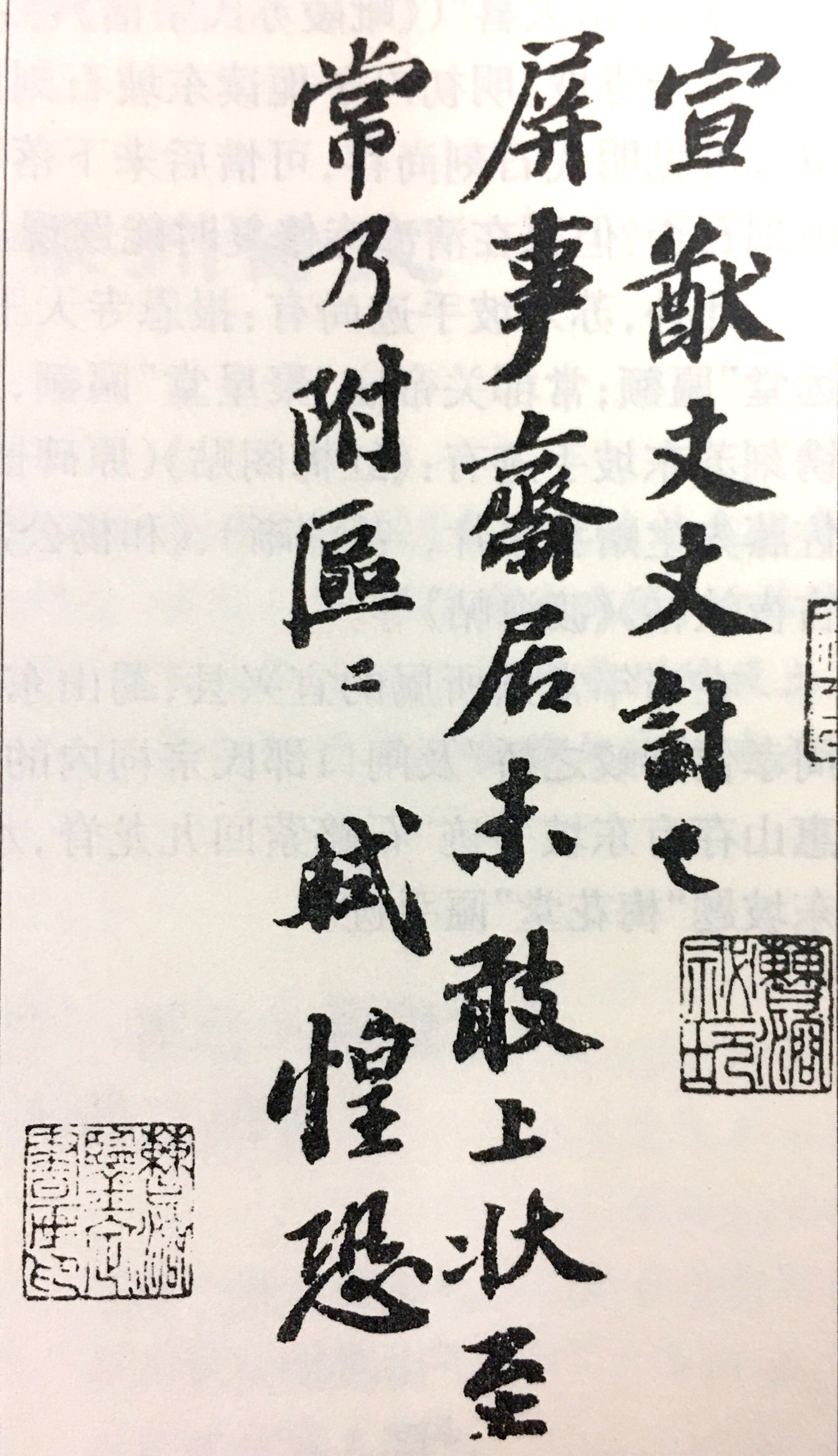

屏事帖

纸本,行书,信札一则。凡三行,计23字。25厘米x23厘米。现藏台北故宫博物院,书于元丰八年(1085)。

孔凡礼先生校《东坡文集·佚文汇编》卷四《与友人一首》注:“简中所云‘宜猷’,当指王庆源,苏轼乡前辈,此简当为与乡人者。”黄庭坚《题子瞻与王宣义书后》云:“庆源,初名群,字子众,后改名淮奇,又易今字。”任渊《山谷诗注》云:“庆源,东坡之叔丈也。晚以累举恩得官。”“宣义”乃宣仪郎之谓,而非其字。大约乃致仕时由正九品的县主簿,擢升为从八品宣义郎衔而退休。但“宣义”非“宣猷”,抑或宣猷是其别字?待考。

帖中有“至常,乃附区区”云云,据徐邦达先生考《石渠宝笈续编·宁寿宫》云:“谨按札内云:‘至常乃附区区’,考轼凡三次至常州,此当第二次。”徐邦达先生所指苏轼第二次至常,即元丰八年初,苏轼赴汝州途中,在泗州上表得请常州居住,五月二十二日至常州。这次是得到神宗皇帝批准,准备终老常州。他获准居常州后,当即作《满庭芳》词一首,在词的序言中说,“余谪居黄州五年,将赴临汝,作《满庭芳》一篇别黄人。既至南都,蒙恩放归阳羡,复作一篇。”在这首词里,东坡唱出了“归去来兮”的调子,向往过“千缕缕烟蓑”的退休生涯。而事实上,东坡已将家安置下来,故帖中有“至常,乃附区区”之说。

《屏事帖》释文:宣猷丈丈,计已屏事斋居,未敢上状。至常,乃附区区,轼惶恐。

苏轼在常州的题词手迹尚有:报恩寺(今名清凉寺)僧舍题壁。东坡喜禅,他来常州常和报恩寺长老相携同游,友谊极深,曾写下《赠常州报恩寺长老》诗多首,其中一首:“碧玉碗盛红玛瑙,井花水养石菖薄。也知法供无穷尽,试问禅师得饱无?”东坡去世三年后,奸相蔡京制造“元祐党案”,将苏轼等122人以“诽谤皇帝罪”定论,对他的著作墨迹下令销毁。报恩寺长老“以厚纸糊壁,涂之以漆,字赖以全”。到南宋绍兴年间,宋孝宗下诏求东坡墨迹,时已隔60余年,“时僧已死久矣,一老头陀知之,以告郡守,除去漆纸,字画宛然,临本以进,孝宗大喜”(《毗陵苏氏宗谱》卷之十二)。后来将东坡题词题画刻石数十块置于寺壁。明初冯子扼读东坡石刻诗后作诗说:“老石经劫坏,神物到外留”,可见明代石刻尚存,可惜后来下落不明。

此外,苏东坡手迹尚有:报恩寺天王殿《心经》手迹;鸣珂巷陈氏园的“天远堂”匾额;常郡关帝庙“聚星堂”匾额,原护国寺“敕建端明寺”匾额等。

在当年常州所属的宜兴县,蜀山东坡书院内有“似蜀堂”“楚颂帖”“晋周孝侯斩蛟之桥”及闸口邵氏宗祠内的“天远堂”匾额。当年常州所属无锡县惠山存有东坡手迹“石路萦回九龙脊,水光翻动五湖天”诗碑;江阴县香山有东坡题“梅花堂”匾手迹。