馆藏精品丨连云港东海县博物馆:“水舀子”,秦两诏铜量器

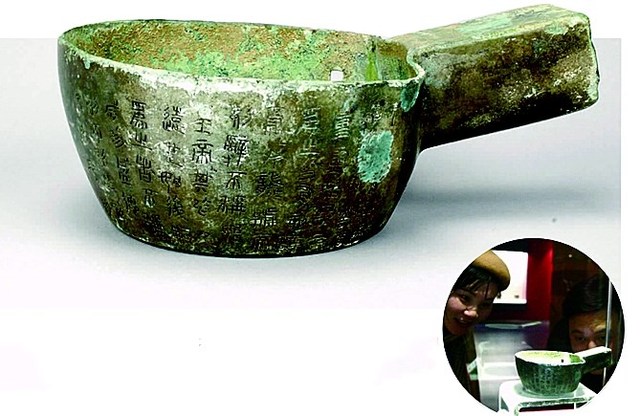

在连云港东海县博物馆里,收藏着一件非常珍贵的“舀子”式样的铜质文物,它的名字叫秦两诏铜量。这件文物1982年出土于东海县双店镇,2009年经江苏省文物局文物鉴定专家组认定为国家一级文物。从外观上看,铜量整体呈瓢形,圆口、圆平底,口沿处有柄,柄中空,像极了农村用的水舀子。

但这一“水舀子”何以如此珍贵?业内人士指出,东海县博物馆馆藏的这件秦两诏铜量非常罕见——铜量腹部两侧分别镌刻秦始皇二十六年为统一法度量颁布的诏书和秦二世元年为巩固法度量统一的诏书。目前,像这种在秦统一中国后,器身凿刻或铸有统一法度量政令的量器,可见的仅有20件,其中大多为传世品。若去掉其中的陶量、方升和独诏量,两诏铜量仅四五件,若去掉椭圆形铜量,东海馆藏圆形铜量已是孤品,全国仅此一件,它的史学研究价值很大。

铜量上刻有:秦始皇诏书和秦二世诏书

有无诏文对一件文物来说意义重大。在东海县博物馆馆藏的这件秦两诏铜量身上,刻有秦始皇诏书和秦二世诏书。其中,秦始皇诏书全文40字,右启竖刻“廿六年皇帝尽并兼天下诸侯黔首大安立号为皇帝乃诏丞相状绾法度量则不壹歉疑者皆明壹之。”大意是:廿六年(公元前221年),皇帝兼并了各诸侯国,黔首(百姓)安居乐业,立皇帝称号,诏令丞相隗状、王绾,法律、度、量、令则中有不一齐、缺欠、可疑的,都必须明确的统一起来。诏文了了数十字,简要地说明了统一度量衡的历史背景和对统一的要求。

秦二世诏书,全文60字,右启竖刻“元年制诏丞相斯去疾法度量尽始皇为之皆有刻辞焉今袭号而刻辞不称始皇帝其于久远也如后嗣为之者不称成功盛德刻此诏故刻左使毋疑。”大意是:秦二世元年(公元前209年),诏令左丞相李斯,右丞相冯去疾,统一度量衡是始皇帝定下的制度,后嗣(我们这些后代子孙)只是继续实行,不敢自称有功德。现在把这个诏书刻左边,使不致有疑惑(统一度量衡的法规和标准继续执行和贯彻)。

统一度量衡是秦王朝重要的一项改革制度。从以上可见,秦诏量是秦代实施统一度量衡法令的实物见证,从全国发现的一百多件镌刻或铸有廿六年诏的铜量、陶量、方升、铜权、铁权、石权、铜诏板的出土地来看(陕西、山西、山东、江苏、内蒙古、吉林),秦在统一全国的短短十几年里,已经将统一度量衡的政令推广到全国各地。

此“水舀子”量器“缺斤少两”?

既然秦两诏铜量是一件容器,那它到底可以容纳多少东西呢?它的容量又是多少呢?该馆负责人介绍,东海馆藏秦两诏铜量实测容量为630毫升,约1/3斗。由于在秦代的量值中无“合”这一单位(汉代1升=10合),在实际计量中为了细化量值,便产生了非整数倍的如1/3斗的计量方法。而且秦代对“觚”“斗”“升”的量值细化也是如此。

秦简《效律》记载,“参不正,六分升一以上;升不正,廿分升一以上;黄金衡累不正,半铢以上,赀各一盾”。此处“参不正”即为1/3斗。秦士卒分配粮食的制度中也有男子叁(1/3斗)女子肆(1/4斗)的分配法。但事实情况是,东海馆藏秦两诏铜量实测容量为630毫升,并没有达到标准1/3斗的666毫升,那难道镌刻了两位皇帝诏书的标准量器会“缺斤少两”吗?

当然不会。经过仔细观察,可以发现此铜量磨擦痕迹较明显,近口沿处诏文“并”“黔”“相”“皆”四字上部略有残缺。按理说,镌刻皇帝诏文的制器不容有半点疏漏。秦两诏铜量的文字残缺,则证明此器曾被频繁使用。经还原,东海县博物馆补齐了铜量口沿处被磨去的4毫米。实测,东海馆藏秦两诏铜量容量为666毫升,1/3斗。

秦两诏铜量上的字是谁“笔迹”?

秦两诏铜量身上的100个字,到底是谁的“笔迹”?有人认为诏书的母本版本为秦朝宰相李斯所书,但并没有实物资料加以印证。《史纪·秦始皇本纪》所述“二十六年秦统一六国之后,李斯奏定“法度衡石丈尺,车同轨,书同文字”。《说文解字叙》中“秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆史籀大篆,或颇省改小篆者也。”由此可证,李斯的确曾积极参与倡导统一书体政令的推广。

该馆文物研究者曾反复比照各版本的秦诏图片资料,未见其笔法、结体和章法有完全一致的,包括东海馆藏两诏铜量,两诏的书写者绝非一人。他认为,可以设想一下,秦始皇廿六年,始皇帝初兼诸国,百废待兴,尚有大量律例需昭告天下,若要这些诏文一一临仿李斯笔迹,难以行通,而这些诏文恰恰是经民间之手或镌刻或浇铸于器物之上流传至今。由此可知,“书同文字”乃是以李斯等人的小篆为官方的规范字体,而民间传诏,虽总体为小篆形体,在实际中,部分笔画已含有隶书的笔意。体方笔直或波磔挑笔,已初具形态。