高质量发展丨江苏丹阳:从“五朵金花”到“五大新兴产业”

从工业零基础,到700多家规模以上企业、10万多家市场主体;从乡镇企业“异军突起”,到“丹阳制造”走向世界;从棉纺厂、化肥厂、钢铁厂、丝绸厂、柴油机厂“五朵金花”,到眼镜、五金工具、汽摩配部件、木业、家纺五大传统产业,再到新材料、新能源、新医药、先进装备制造、电子信息五大新兴产业……

从“量变”到“质变”再到“智变”,江苏省丹阳市实体经济经历着艰难而漫长的历程,也描绘了繁荣又美好的前景。

新中国成立70年来,丹阳跟着时代发展的节拍,在工业化发展的道路上试探摸索、风雨兼程,工业发展呈现从小到大、从弱到强、从点到群,一次次跳跃,一次次蜕变,筑牢了经济高质量发展的根基。

量变:从“工业零基础”到“五朵金花”绽放

1949年,丹阳全县工业产值1458万元;近几年,丹阳市工业总产值突破3000亿元。

曾几何时,丹阳市国有企业“五朵金花”被津津乐道,它们分别是丹阳棉纺织厂、丹阳钢铁厂、丹阳化肥厂、丹阳柴油机厂、丹阳丝绸厂。这五大厂,在计划经济年代闻名全国,大气磅礴数十年,成为了当时全市工业的支柱,是丹阳市近现代工业发展的注脚和缩影。

发展无声、数字有痕。解放初期,丹阳市开始发展工业,1952年工业总产值3981万元,仅占工农业总产值29.09%;1957年工业产值4014万元,其中国营工业产值3964万元,国有经济在全县国民经济中占主导地位,而支撑这一数据的便是丹阳市国有企业的那“五朵金花”。

1980年,丹阳乡镇工业实现崛起,全县工业总产值5.89亿元,其中乡镇工业产值3.36亿元,占工业总产值的56.8%;1990年,丹阳工业总产值40.78亿元,其中乡镇工业产值33.18亿元,占工业总产值的81.87%,这一年,丹阳进入全国乡镇企业百强县(市)行列,名列第21位。

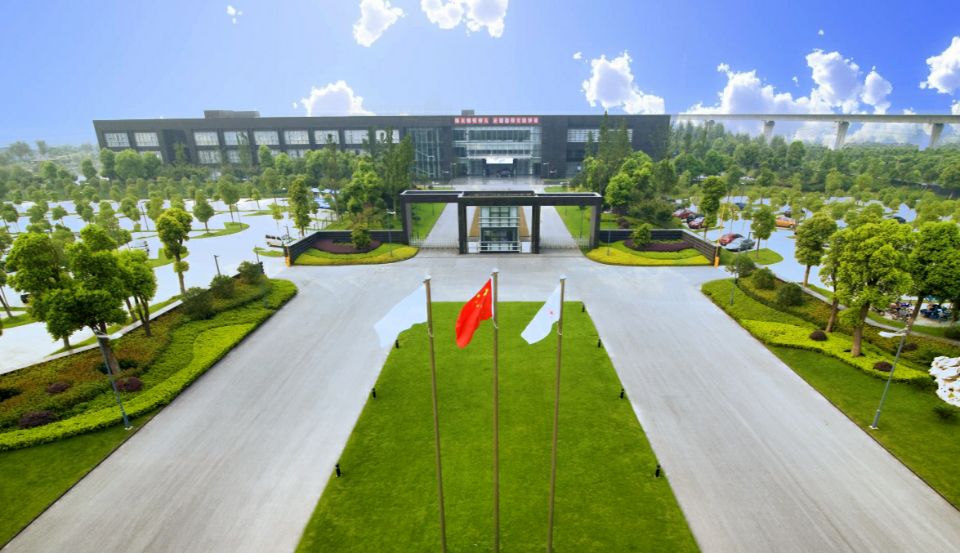

一座座工业新城彰显丹阳制造业实力

质变:从“五朵金花”到“五虎上将”坐镇

岁月沧桑,“五朵金花”早已退出历史舞台。而随着时代的变迁和工业的转型,眼镜、五金工具、汽摩配部件、木业、家纺成了新世纪后丹阳市经济的“五虎上将”。

走进天工集团特种钢生产车间,通红的钢材在迸发出大片耀眼火花后,变身为高强度的特种钢。这个始建于1981年的一家老牌村办企业,经历30多年的发展,从一家村办小厂成长为如今工模具钢工艺装备齐全的企业。

奋力前进的众多丹阳“老五样”企业,支撑着丹阳工业经济奋力前行。

回望历史,二十世纪九十年代起,丹阳工业进入大发展、大提高时期。1993年丹阳市工业总产值首次突破百亿元;1994年乡镇工业产值突破百亿元;2000年工业总产值309.81亿元,其中乡镇工业240.41亿元,另外,个体私营工业企业蓬勃发展,飞达工具成为镇江市规模最大的民营企业,丹阳市私营工业企业总数已达2142户,为丹阳工业稳定增长发挥了重要的作用。

进入新世纪,工业经济实施战略性调整后,丹阳优势企业不断壮大,形成了五金、光学、汽摩配、家纺等一批特色产业。生产的眼镜、床上用品、灯具、皮鞋、复合纸、汽车配件、锯片、麻花钻等产品颇具特色,享有“灯具之乡”“工具之乡”“眼镜之乡”等称誉。

来自丹阳市经发局的数据显示,2019年上半年,丹阳市完成工业应税销售727.9亿元。其中,金属制品业实现应税销售64.1亿元,增长7.4%;眼镜制造业实现应税销售39亿元,增长10.3%;木业实现应税销售22.3亿元,增长0.97%。“五大传统产业仍在丹阳工业经济中占据主导地位。”丹阳市经发局相关负责人表示。

丹阳新材料龙头企业恒神厂区

智变:从“老五样”支撑至“新五篇”跃起

“转型才是出路。”近年来,丹阳工业经济已经实现了从“量变”到“质变”再到“智变”的巨变,五大传统产业“风采依旧”。新材料、新能源、新医药、先进装备制造、电子信息等五大新兴产业正在跃起,“新五篇”成为丹阳经济转型升级的新引擎。

从“眼镜”转战“钢材”,再进军“高端铝业”,位于丹阳市开发区的大力神公司一次次成就了旁人眼中难上加难的“神话”。目前,凭借着宽幅、高精度铝及铝合金板、箔材等新材料,大力神已在航空、轨道交通、船舶制造等领域材料供应占据一席之地。

大力神之变,正是丹阳产业转型发展的一个缩影。像大力神这样的新材料企业,丹阳市还有200多家。近几年,在五大新兴产业中,新材料产业仍然独领风骚,占丹阳市新兴产业总销售的近半份额,并形成了金属材料、高分子复合材料及功能材料三大板块集群,在我国碳纤维及其复合材料制品产业占有重要地位。

大力神公司

五大新兴产业中,除了新材料产业,电子信息产业已经基本形成了电子制造业、软件与信息服务业两大类;新医药产业融合了技术优势和品牌优势,其中鱼跃是我国最大的医疗设备制造基地。此外,先进装备制造、新能源产业也呈现出较好的发展势头。

如今,新兴产业正在丹阳蓬勃兴起,产业“变新、变轻、变高”,正不断为这座城市积聚更为磅礴的发展力量。