国博展览|汉世雄风——纪念满城汉墓考古发掘50周年特展

汉世雄风——纪念满城汉墓考古发掘50周年特展

展期:2018/12/28 - 2019/3/20

地点:国家博物馆 南9展厅

他是汉景帝刘启之子

他是汉武大帝的庶兄

他是三国时蜀汉皇帝刘备自称的先祖

穿越两千多年

走近中山靖王刘胜

你准备好了吗

~

第一单元 盛世风貌

刘胜身历汉景帝、汉武帝两朝,彼时正值西汉盛世时期。经过“文景之治”以后,社会经济得到恢复和发展,呈现盛世之景。到了汉武帝统治时期,国力发展到极盛:中央集权统治得到空前巩固;社会经济繁荣发展,府库充盈;开疆拓土,北征匈奴,凿空西域,经略南方。鼎盛的国力使整个社会呈现出昂扬向上、积极进取的时代风貌: 无论是驭兽的力士,还是蓄势而飞的夔龙,都与汉代人自信进取的精神高度契合;劲弩长戟、坚甲利刃伴随着大汉将士驰骋疆场、建功立业,也印证了汉代人的英勇尚武精神;登峰造极的鎏金、错金银、镶嵌工艺,色彩鲜明、线条流畅的彩绘技法,彰显了盛世时期的非凡创造力;冶金、天文、度量衡领域的卓越成就使汉文明傲立于世界文明的前列。

【展品 | 铜弩机】

铜弩机

长9.5厘米

河北博物院藏

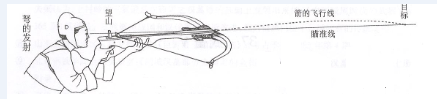

弩机由郭、悬刀、钩心、牙、键等部分组成。郭部前窄后宽,上刻箭槽。郭面和牙、键的外露部分鎏金。各部件往往刻有铭文,其中大多数是数字,在同一弩机的各部件上数字是相同的;又在后键上往往刻“一”字,前键上则刻“二”字,它们显然是为了装配方便而刻的记号。

这些弩机中有一件的望山上带有刻度。共刻五度,分别用错银和错金来标出一度和半度,而且非常精密,度距从下往上递减,从7.5 毫米递减到6.5 毫米。望山顶部也有错金和错银两道线。望山上这种刻度是为了瞄准远近不同的目标,其作用和今日;步枪上之标尺相同,它是符合抛物线(弹道线)原理的,这说明了汉代已从实践中认识到了重力(地心引力)和空气阻力对射箭的影响。

【展品 | 鎏金铜熏炉】

鎏金铜熏炉

高9.5厘米 腹径8 . 6厘米

河北博物院藏

熏炉,又称熏,是燃香用器。古人用熏炉燃香以驱赶虫害、祛除湿秽、洁净空气。至汉代时,室内熏香的习俗十分流行,汉刘向《熏炉铭》曰:“嘉此正器,薪岩若山;上贯太华,承以铜盘,中有兰绮,朱火青烟”。

1979年山东省淄博市临淄区大武乡齐王墓5号随葬坑出土的一件鎏金青铜熏炉与窦绾墓出土的这件熏炉造型相似,均为盖豆形,前者形体稍大,器盖顶部环纽周围透雕首尾相接、身体卷曲盘绕的两条螭龙,整器显得更为华丽。这类鎏金青铜熏炉应是中央官府作坊制作的物品,然后颁赐给各诸侯王等高等贵族使用。

第二单元 王国往事

西汉盛世景象下也隐藏了深刻的国内危机——中央集权和地方势力的尖锐矛盾。汉初实行郡国并行制,诸侯王国在政治、经济、军事等方面具有很大的自主性,随着时间的推移,地方诸侯国的势力逐渐发展,对中央政府构成严重威胁,到了汉景帝时,终于酿成了吴楚七国的叛乱。

公元前154年,就在“七国之乱”被镇压后不久,景帝改中山郡为中山国,封皇子刘胜为第一代中山王。虽然新建的中山国仍可使用中山王的独立纪年、自铸钱币,机构职官设置一如朝廷,但势力已远远不及汉初诸侯国。随着景、武两朝相继剥夺诸侯国的置吏权和铸币权,以及“推恩令”等一系列政策的颁行,诸侯国“唯得衣食租税”,虽保留王国的威仪,但权势日趋衰落,再也不能与中央分庭抗礼,困扰西汉帝国近一个世纪的诸侯国问题得以彻底解决。

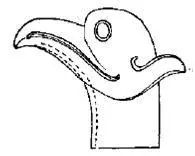

【展品 | 铜鸠杖首】

铜鸠杖首

高5.7厘米

河北博物院藏

相传鸠鸟进食不噎,杖饰鸠首,寓意老人进食顺利,身体健康。

汉代统治者讲“仁政”,十分重视尊老、养老制度,在《风俗通义》、《论衡》、《后汉书•礼仪志》等文献中都有关于汉朝赐鸠杖以示尊老的记载。

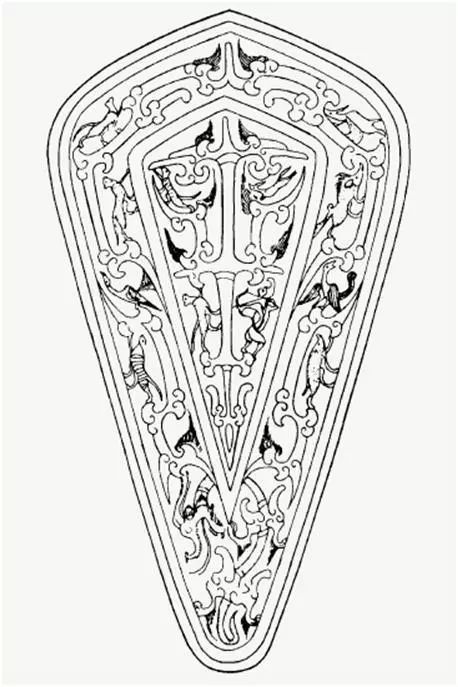

【展品 | 鎏金银狩猎纹铜当卢】

鎏金银狩猎纹铜当卢

长25.3、上宽13.7 厘米

河北博物院藏

当卢为马具,是放置在马额部位的装饰。

此当卢以鎏金银衬地,于其上线雕并加鎏金成纹饰,作内外双重郭线,内郭线分图案为内外两组,外组下部是一条张口吐舌,身躯柔曲的蟠龙,其上云间有朱雀、野猪以及各种怪兽。内组除饰有流云、怪兽外,还勾勒出一幅狩猎图,猎人高鼻,头戴尖帽,身着对襟短衣,挽裤及膝,向右扭身,拉弓满弦作射箭状。

第三单元 长乐无极

在中央集权和地方势力的对抗中,站在地方势力一边的刘胜曾利用到长安朝拜的机会,向武帝进言,请他顾念骨肉亲情,勿再削减诸侯封地,但无功而返。进言无果的刘胜看破了时局,选择了一条不理政事、偏安一隅、独享安乐太平的生存之道。在其封国内,他和王后窦绾舞文弄墨、游猎宴饮、养生保健,生活可谓“长乐无极”。

【展品 | 兽纹白玉带钩】

兽纹白玉带钩

长5.8厘米

河北博物院藏

汉代社会经济繁荣,玉器制作发展,推动了玉带钩的发展。中国自古以来崇尚玉,有“君子比德于玉”“君子必佩玉”等主张,也促进了玉带钩的进一步发展普及。汉代的玉带钩成为集实用、装饰与欣赏功能为一体的饰物,特别是一些诸侯王墓出土的玉带钩玉质洁白,雕琢精细,造型生动,体现了汉代玉器的精巧与奢华之美。

【展品 | 四乳兽纹铜镜】

四乳兽纹铜镜

直径25.4厘米

河北博物院藏

铜镜是中国古代梳妆、照容的主要用具,从新石器时代晚期的齐家文化到清代使用了近4000年。

三弦钮,圆形钮座。主纹以四乳四叶纹和凹弦纹间隔为内外两区,地纹为粗涡纹。主纹内区饰蟠龙纹,以四叶纹为界分为四组,两两一组。外区亦被四叶纹分为四组,每组中间为怪兽,双手上扬呈持蟠龙状。汉代铜镜直径一般为15厘米左右,此铜镜是直径超过20厘米的“盈尺青铜镜”,相当珍贵。

第四单元 因山为葬

公元前113年,刘胜平稳地走到了生命的尽头,他和王后窦绾的最后归宿是长眠于满城陵山。满城陵山所属的汉北平县,是汉中山国最北的一个县。陵山是一座孤立的小山峰,位于今保定市满城区西南1.5公里。依山开凿的满城陵山汉墓,属于横穴式的“崖墓”。这种“因其山,不起坟”的埋葬方式是刘胜效仿其祖父汉文帝刘恒的霸陵而成。

刘胜夫妇试图借助金缕玉衣、镶玉漆棺来实现永生不朽的愿望,但“金玉在九窍,则死人为之不朽”终究只是幻灭的神话而已。

【展品 | 镂雕龙凤纹银铺首】

镂雕龙凤纹银铺首

长19厘米、宽14.9厘米

河北博物院藏

该银铺首两侧攀附两条对称的蟠龙,龙首引颈向外, 中作兽面衔环,环由对称的双凤双龙组成。

铺首多饰有兽面纹,汉代铺首的兽面形象更加丰富,有螺狮、龟蛇、蟾等多种形式。“兽面衔环辟不祥”,在建筑物大门上或器物上装饰铺首衔环,其最主要的功用及意义在于驱避邪气,即将作祟的邪气挡在大门之外,以避祸求福,祈求吉祥平安。

【展品 | 鎏金镶玉铜枕】

鎏金镶玉铜枕

长44. 1厘米、高17.6厘米

河北博物院藏

该枕为长方形,外表鎏金,两端饰以高昂的龙首,四矮足作龙爪形。枕的下部边缘饰浅浮雕流云纹,枕面两侧棱上各饰浅浮雕双兽,双兽相对,兽间另饰一兽面。枕面和枕的两侧镶玉,作透雕和阴线辅雕花纹,枕面为图案化云纹,枕侧为怪兽纹。枕两端龙首亦镶嵌各种形式的玉饰,多数作透雕花纹。枕底另行制成,安装在枕下。枕底粗糙,有四个长方形孔,孔上嵌四块质地较差的玉。

枕中装满花椒。花椒果皮中含有芳香的挥发油和味麻的蜡状物,为人们经常食用的辛辣香料,有麻醉、止痛、驱虫、抗菌的效用。花椒出现在铜枕中,说明当时用以制作香枕。

第五单元 发现靖王

满城汉墓的发现实属偶然。1968年,解放军工程兵某部在满城陵山进行战备施工时,意外发现了这座沉睡了两千多年的古墓。陵山古墓的发现正值特殊时期,当时地方机构已经瘫痪,在周恩来总理的安排下,原中国科学院院长郭沫若先生亲自主持调查和发掘工作。考古工作者和部队官兵们在非常时期克服了重重困难,圆满地完成了中国考古史上最艰苦的一次重大发掘。

满城汉墓是20世纪中国重大考古发现之一,它的发掘,创造了数项考古学之最,取得了举世瞩目的成果,在中国考古史、中国学术史上占有极其重要的地位。墓中出土的数以万计的珍贵文物,反映了汉代高度发达的物质文明,以及当时劳动人民的卓越智慧和非凡创造力。

50年来,关于满城汉墓的研究不断深入,硕果累累。有关满城汉墓的陈列展示也在推陈出新,获得国内外观众的广泛好评。满城汉墓不仅是一份优秀的民族文化遗产,也是世界文明宝库中一颗璀璨夺目的明珠,它是人类文明的缩影,将在历史长河中永远绽放光彩。

展品精美图片

(摄影:范立)

展厅现场