【文化甘肃】历史上的玉门昌马大庙及与昌马石窟渊源

在河西走廊石窟群中,玉门昌马石窟因其开凿时间早,作为敦煌石窟的重要补充,在学界名闻遐迩。而陪伴昌马石窟走过千余年的昌马大庙,因其毁于上世纪60年代,已经淡出人们的视线。这座经历千余年的古庙,在历史长河中扮演了什么样的角色?与昌马石窟有什么样的历史渊源?为了解开这个历史之谜,玉门市文博工作人员于2016年四、五月份对昌马大庙历史渊源进行了专访和调查。

一、昌马情况简介

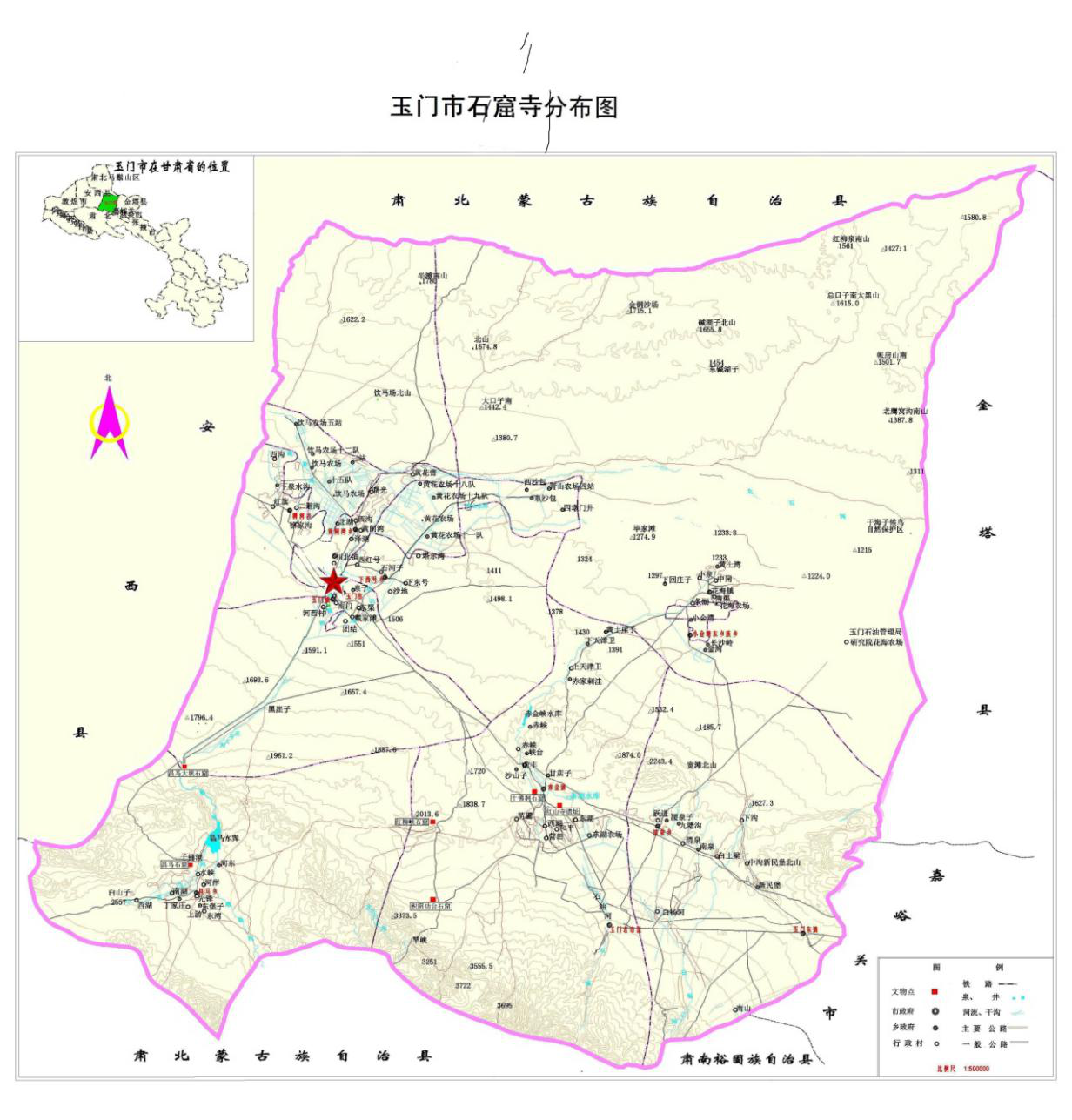

玉门市昌马乡位于玉门市西南祁连山中(图1),周围群山环抱,形成一小盆地,祁连横枕于南,大板屏障于北,与外界的通道,只有一条穿行于群山之间,蜿蜒起伏的公路,昌马河(疏勒河的一段)沿大板山山麓,自南向北流去。河水流出险峻的峡口后,便东、西分流,东流至玉门,西流至瓜州县(原安西县)境东北,是两县农作物的主要灌溉水利。

因水草茂盛,相传为唐代名将樊梨花饲养军马之地,故名“昌马”。归义军时期(851——1036),敦煌地方政权曾设有二州八镇,其中昌马设有新乡镇。

昌马大庙与昌马石窟(由下窖石窟和大坝石窟组成),同在昌马乡水峡村五组(旧称“转经湾”),南距离昌马乡政府5公里,北沿疏勒河距离昌马石窟群大坝石窟20余公里。大庙位于昌马下窖石窟前,庙宇与石窟,是古代昌马及周边群众开展佛教和庙会活动的一个重要场合,在昌马地区历史上产生了深远的影响。

图1,地处玉门西南角的昌马石窟寺庙位置图

昌马石窟群包括下窖石窟和大坝石窟等2处,属于甘肃省文物保护单位,始凿于北凉时期,距今1600年,属于河西走廊石窟群的重要组成部分。昌马大庙始建于唐代中期,距今1300余年。寺庙与石窟相伴,为当地一处重要的佛教活动场所。但古庙毁坏时间较长,一些有关古庙的历史信息荡然无存。为了抢救发掘古庙的历史信息,探究古庙在历史长河中扮演的角色,以及与昌马石窟的历史渊源,本人进行了调查。

二、调查情况

调查组先后对曾经和现在仍然生活在昌马大庙附近(水峡村)的8位老人进行了专访,他们是康学才(78岁)、王忠孝(67岁)、王德善(83岁)、刘清华(77岁)、苏长丰(82岁)、王乐瑞(69岁)、殷万贵(75岁)等,他们有的担任过当时的生产大队队长,有的在庙里设的学校当过老师,有的仍然生活在昌马大庙附近。

昌马大庙

(1)昌马大庙结构与内容

昌马大庙属于四合院式样的建筑,大庙建造历史久远,为佛教千年古庙,历朝历代都有泥塑和壁画补充,是一处完整的神殿。院内有坐西向东的正殿,南、北、东三面是配殿,并有面朝东的山门。院中有4尊塑像。各殿地面都铺有青砖,青砖约60公分,没有图案。距离庙门东70米有戏台。昌马乡古时最大的一座庙宇,香客较多。为古时昌马的文化活动中心,唱大戏均在此。

庙内外有6棵大树,遮天蔽日,每棵树都得有三、四人才能合围,其中庙北的一棵大树,树内已经掏空,可容纳三四人。院中四棵大树呈南北向排列,树荫遮盖多半院落。院内一角挂有一大钟,口径约1.2米,钟声十分浑厚,整个昌马盆地都能听到。院子中间还有一大鼎。

山门殿,也叫三门殿。佛寺的大门,一般是三门并立,中间是大门,两旁各有一小门,象征佛教的空门、无相门、无作门的“三解脱门”。昌马大庙按照佛教庙宇建筑的格局,也有三门殿。

上殿即正殿,背对山崖石窟,坐西向东,长12米,宽8米,内有十八罗汉(见照1),中间有一大塑像,是大佛。南、北、西三面建有高约1——1.4米的关煞洞,洞上建有罗汉堂,墙上都塑有泥神,约48尊,1米身高。钻关煞洞可祈求子女平安。根据调查和寺庙建筑,此殿应为天王殿或大雄宝殿。

照1,存玉门市博物馆的昌马大庙罗汉头

十八罗汉,是指佛教传说中的十八位永住世间、护持正法的阿罗汉,由十六罗汉加二尊者而来。他们都是历史人物,均为释迦牟尼的弟子。十六罗汉主要流行于唐代,至唐末,开始出现十八罗汉,到宋代,则盛行十八罗汉了。十八罗汉的出现,可能与中国文化中对十八的传统偏好有关。

罗汉又称阿罗汉,指能断出一切烦恼,达到涅槃境界,不再受生死轮回之苦,修行圆满又具有引导众生向善的德行,堪受人天供养的圣者。

照2、昌马大庙原址

北殿坐北向南,墙上有壁画,有三尊神像,端坐,手搭膝盖。

北殿供有龙王。一说有三神,即龙王、六臂崇王等,墙上画有24孝图等。

南殿坐南向北,墙上有壁画,有补修。此殿塑有王母娘娘,是信众求子的地方。殿里面还塑有假山、小佛。进门左边墙塑绘有断臂王佐,右边是陆文龙(岳家军第一号大将)大闹金兀术,梁红玉(1102——1135,宋朝抗金女英雄)击鼓,还有韩世忠(抗金名将)的抗金故事。这反映的是南宋初年,金兵来犯,金兀术之义子陆文龙骁勇善战,宋臣之中无人能敌,宋臣王佐得知陆文龙乃宋将陆登之子,自断一臂诈降金兵,陆文龙后投奔宋营。至明代中叶,岳飞的故事开始广为流传。在昌马出现这样故事的塑像,耐人寻味。因为此地当时为蒙古部落占领,残杀不断,似有弘扬岳飞的爱国精神,暗含收复失地(嘉峪关以西)的意思。

东殿,应该是山门殿,全木建筑,跟上殿一样大小,上世纪50年代先于其它殿堂被用作学校上课教室。

厢房:各殿对接处各建有厢房若干,墙上无壁画,房子较简易,是僧道之人起居的地方。1947年有一位杨道士曾经居住。

院中塑像:有两棵树,有四尊塑像,有观音,手搭膝盖端坐。

桅杆,被访者中有人提到昌马大庙山门外有桅杆,应该是旗杆。我国古代最初用在私人府邸和衙门、军营门前。不同品级,旗杆和旗子的数量也都有区别。后移至佛寺,品级的功能已丧失,主要用来挂旗,寺院每逢初一、十五或举办法会,都要在寺庙大门前的旗杆上扯旗。旗杆一般为木制,上部较细,下部较粗,大部分是用黄花松材,下面用夹杆石固定。

在正殿后水渠(见照3)西,呈南北一线建有规模较小的三间小庙,分别供有关公、菩萨和孔子(有说老君)。北侧有一间门朝南开的厢房。

照3,大庙后、石窟前水渠图

祭祀活动:正月初一、十五,四月八,端午,六月六,昌马

人崇尚文化,注重礼仪。对每年的四大节、八小节甚至二十四节气都很重视,都有相应的活动。来大庙的香客不限于昌马本地,也有新疆来的穆斯林信众。

戏台:庙门东70米,座东向西,与大庙相对。长约7米,

有化妆间。每每唱戏时,台口用两个大缸对接山崖的回音以收扩音的效果。解放前昌马境内的文化活动大部分在此举行,可以说大庙是昌马地区的文化活动中心。佛教的寺庙又叫庙。我国古代寺院的布局大都是正中路前为山门,山门内左右为钟鼓楼,正面为天王殿,殿内有四大金刚塑像,后面是大雄宝殿,再后便是藏经楼。正中路左右布置有僧房、斋堂等建筑。

一般寺院都有大雄宝殿,是寺院内最主要、最庞大的建筑。大雄宝殿是供奉“大雄”的地方,“大雄”即佛教的始祖“释加牟尼”。

(2)昌马大庙破坏情况

昌马水峡村在昌马大庙20世纪30——40年代开始办学,一直到70年代,大约持续近40年。上世纪50年代前期,有人在塑像肚子里找宝贝,始遭破坏,每个泥塑像里,都有“宝贝”,一般是麻钱,镜子。(镜子代表塑像的“心”,是玻璃的,可照见自己)。20世纪60年代之后,泥神全遭破坏。后水峡村修大队部,没有材料,将大庙全部拆毁。70年代昌马在冰沟(肃北县野马滩)开钨矿,没有材料建房子,就将昌马大庙的部分材料拉去修房子。

(3)昌马境内庙宇概况调查

昌马大庙,在下窖(上世纪60年代后改为水峡),昌马峡口有昌马小庙,上游有方神庙,南湖有青龙祠,水库西岸有峡大坂庙,旧时正月初三多有香客到此上香,求才,应为文庙。刚进昌马水峡路口,左侧有雷神庙,旧时正月间会有村民跳秧歌。大坝石窟原有睡佛,头西脚东,身长5米,在大坝石窟北窟,1958年还在,后来不知去向。石窟壁画颜料鲜艳。道光十二年(1832年)七月,昌马地震,毁石岩千佛庙一所,附近地区均受较大破坏。