【冀版新书】《雄安乡愁记忆》带你重回童年

河北教育出版社新推出的《雄安乡愁记忆》,是一本以雄安乡愁为主题的图文书。

全书以渔耕记忆为切入点,以乡愁主题“细品流年”线描画为主要形式,从全景的视角,为读者展现一种与社会发展、与文化演进所并行的雄安乡愁记忆。

乡愁文化的保护与利用,不仅是全国城乡建设的共性问题,而且是未来城镇化发展中“文化城市建设”的问题,对建立文化自信具有十分重要的意义。本书正是贯彻落实党中央关于雄安乡愁保护的精神,以多种形式传承水乡民俗特色的重要载体。

本书作者张浩,笔名泥鳅张,是雄安新区中学高级教师、现代工笔画院第三届高研班画家、河北省美术家协会会员。泥鳅张多年来致力于乡土文化研究,代表作品有白洋淀民俗画集《水淀留痕》《中国珍稀濒危植物绘谱》以及连环画《烽火雁翎队》、诗画集《泥鳅也是鱼》等。

《雄安乡愁记忆》收入泥鳅张的“细品流年”线描画120幅,画风质朴清新,画的都是70后、80后小时候经历过的事情,充满了回忆。

小时候,没有琳琅满目的电动玩具,泥模子、拍元宝、抽尜尜……这些不插电的游戏,充实了我们朴实又快乐的童年。

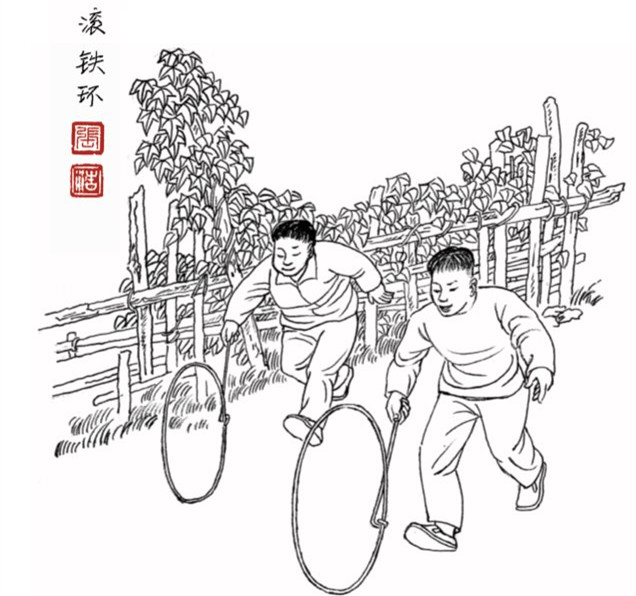

滚铁环

滚铁环是20世纪六七十年代非常盛行的游戏,一般都是几个小孩比赛玩。玩家手捏顶头是C字形的铁棍儿或铁丝,推一个直径66厘米左右的黑铁环向前跑。有的还在铁环上套两三个小环,滚动时声音更响亮。滚铁环的动作有一定的难度,需要一定的技巧。

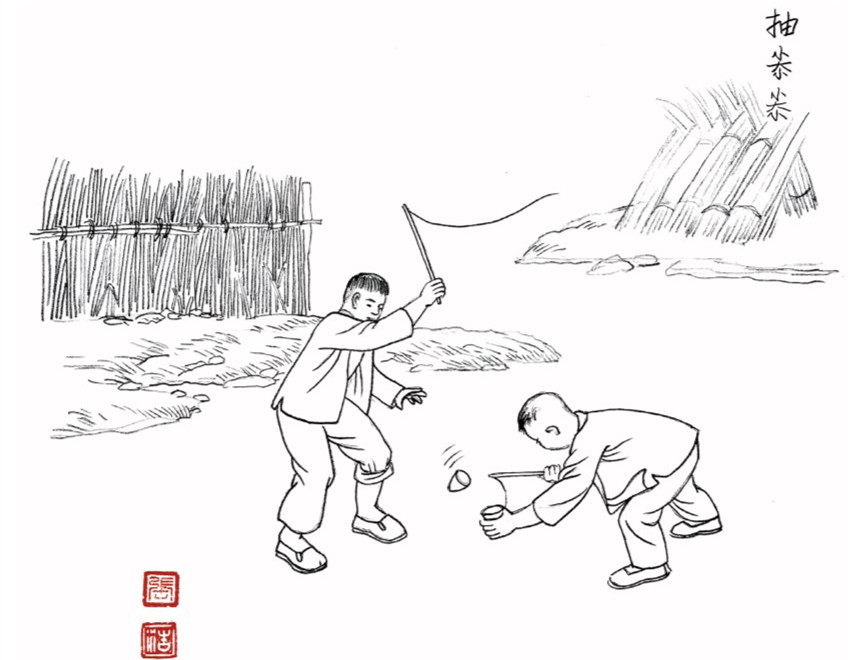

抽尜尜

尜尜是一种传统的儿童玩具,也叫“尜儿”“嘎嘎”,有的地方叫“转牛”。玩的时候,先将鞭绳紧紧绕在尜尜上,一手握鞭,一手拿着尖朝下的尜尜,或将尜尜放在光滑的地方,然后急速拉动鞭子,尜尜会旋转起来。用鞭子连续抽尜尜,使其保持稳定、高速旋转。

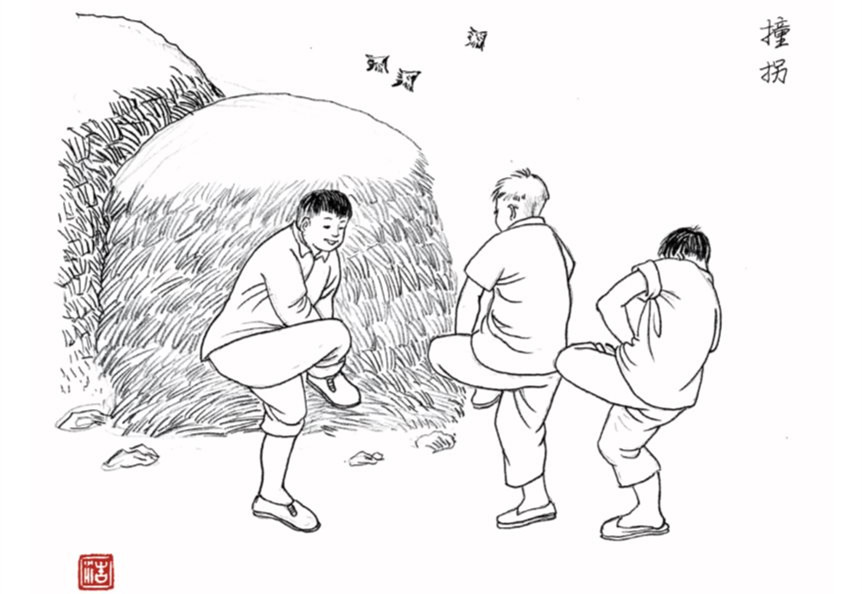

撞拐

流行的儿童游戏,孩子们单脚支撑,互相撞击,将对方击出场外或失去平衡倒下就算赢了。北方多称为“撞拐”“斗拐”“转拐”,南方称为“斗鸡”,是中国几代人的“集体记忆”。

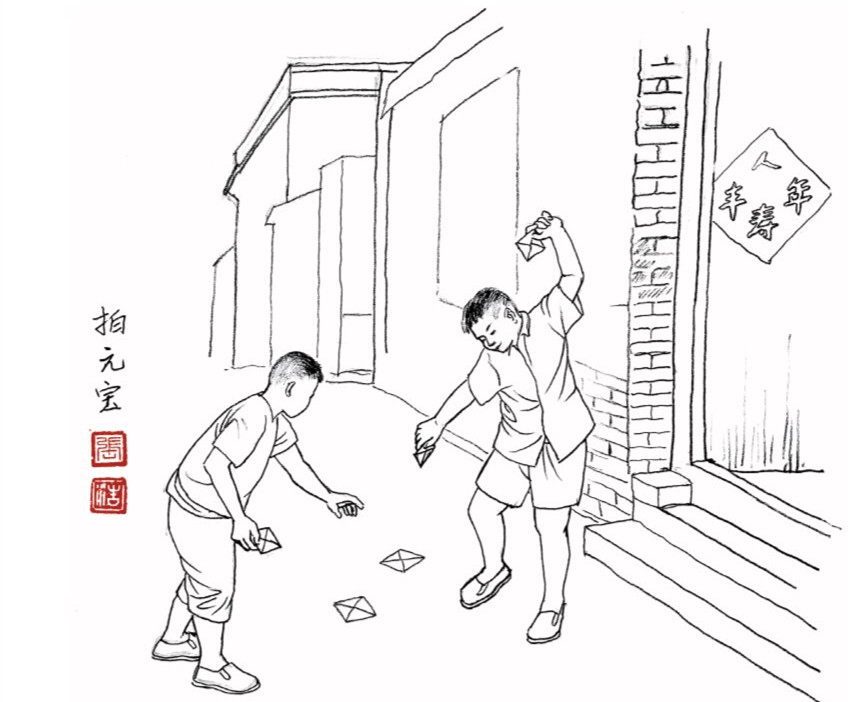

拍元宝

所谓“元宝”,就是用两张纸交叉、折叠、穿插后叠成的四方形纸片,也叫“四角”。玩儿的时候使劲拍自己的元宝,以将对方的元宝掀翻,翻过来就算赢了对方的元宝。最好的元宝是用旧画报叠的,彩色的元宝更受欢迎。

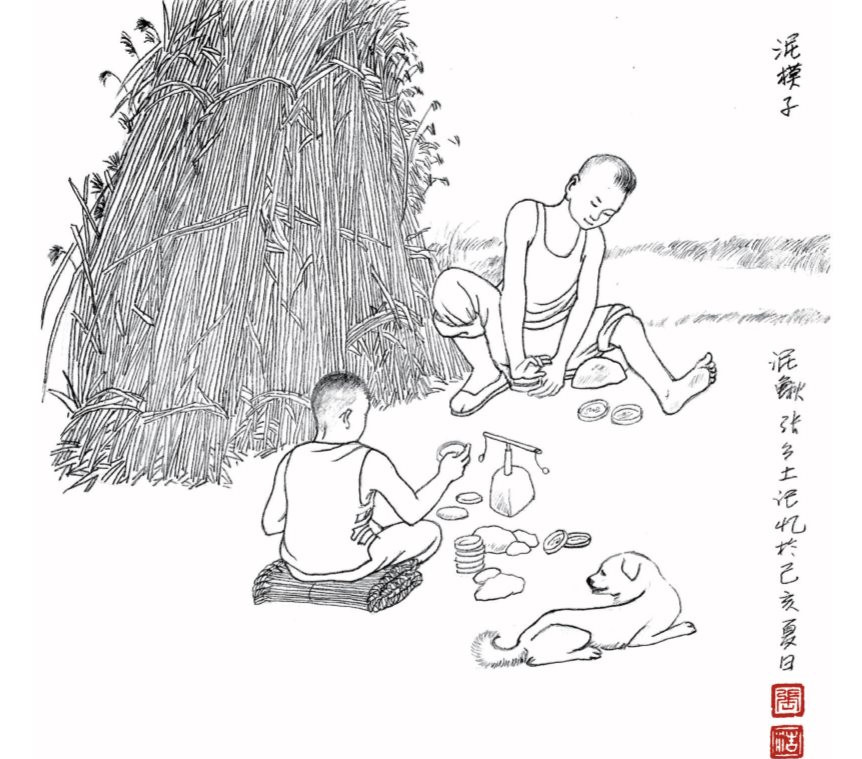

泥模子

把挖来的胶泥揉成泥团儿,摁在泥模子里面,可以印制一个带有图案的圆饼,阴干后涂上颜色,便成为小时候孩子们喜爱的玩具之一。那时候几乎每个孩子都拥有许多泥模子,有人物、花鸟、走兽等各种图案。

翻绳

我们的童年,只需要灵巧的手指,就可以反转出许多花样。用一根绳子结成绳套,一人以手指编成一种花样,另一人用手指接过来,翻成另外一种花样,直到一方不能再编翻下去为止。这个游戏最大的乐趣在于翻出新花样,展现自己的聪明才智。

小时候,我们闻过泥土的香,尝过汗水的咸,从小懂得生活艰苦,粗茶淡饭也吃得很香。灶膛里埋块地瓜,上树撸一把榆钱儿,就是童年最温暖、最香甜的记忆。

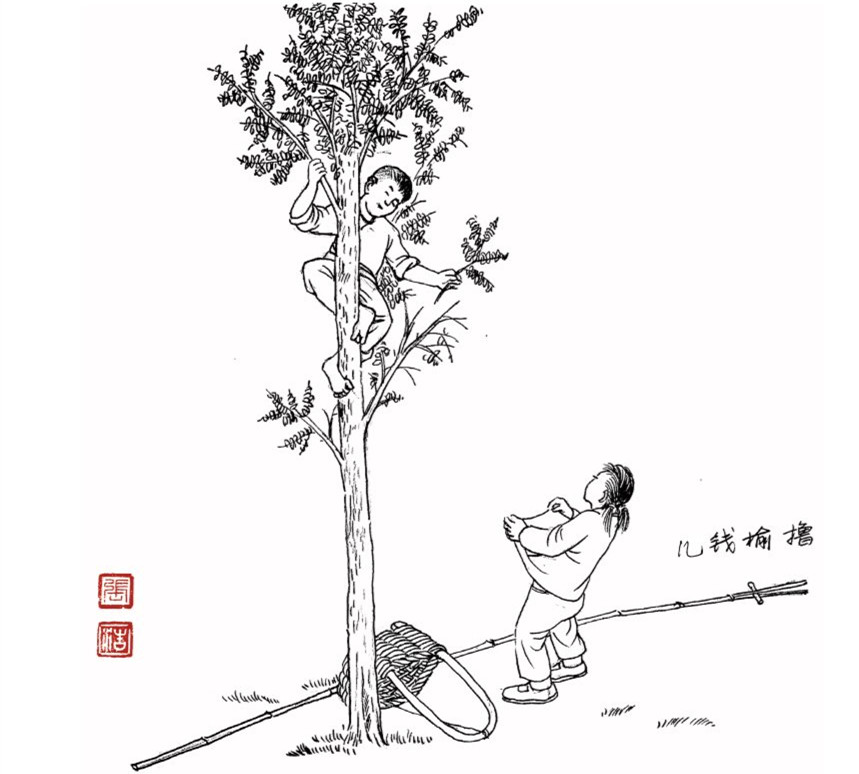

撸榆钱儿

榆钱儿清甜可口,能够食用,爬树撸榆钱儿是很多70后、80后最美的回忆。撸榆钱儿要在清明前,那时的榆钱儿最是鲜嫩,撸上一把放在嘴里,软软的,甜甜的,尤其是榆钱儿中间的那部分,上面有个芝麻粒儿大小的种子,很有嚼头儿。

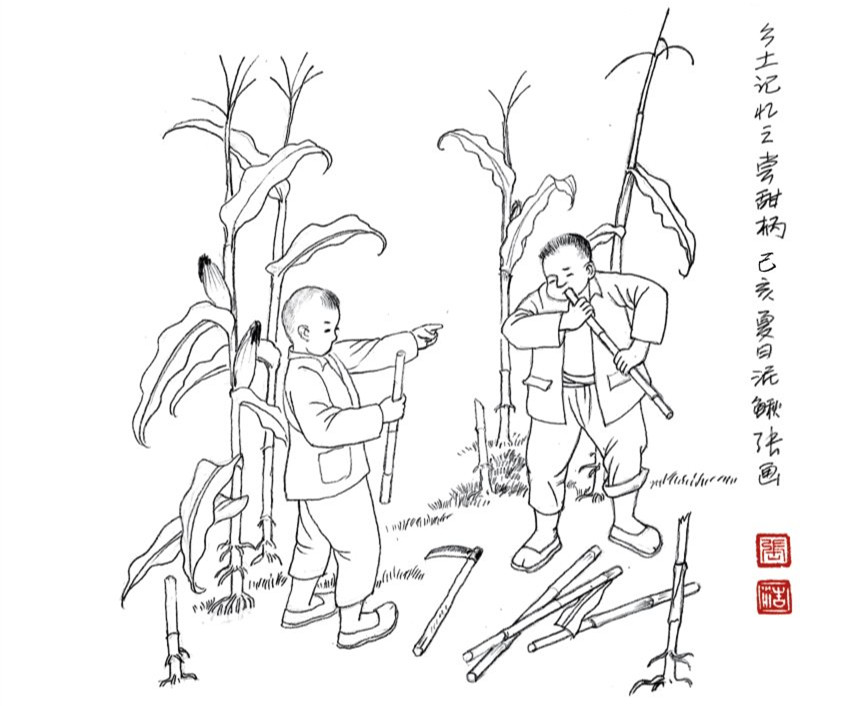

尝甜柄

以前交通不便,南方的甘蔗很少在北方见到,而且价格很贵,人们便会把成熟前后的玉米秸砍下来当甘蔗吃。到地里尝甜饼成为孩子们特别喜欢做的事情,不是每一根玉米秸都甜,有经验的人很会选——一般不长玉米的秸秆会很甜。

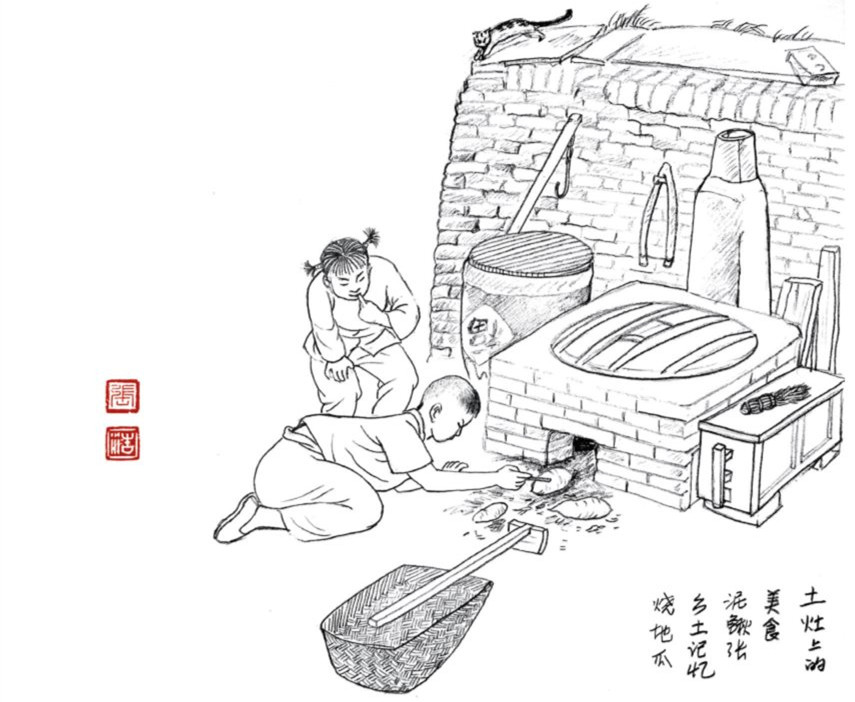

烧地瓜

自制灶膛美食是20世纪七八十年代的孩子们都经历过的。饭后偷偷把山药或土豆埋在灶膛的热灰中,半天时间便能煨熟,从灶膛里扒拉出来,小伙伴们分享外焦里嫩的美食,真是最美好的享受。随着天然气、液化气的普及,孩子们渐渐无缘享受这土灶上的美食了。

小时候,衣服是妈妈一针一线缝的,盖房要自己脱坯,打家具要人拉锯,我们坐着爸爸赶的马车走亲戚……那时候,车马很慢,人也不急。

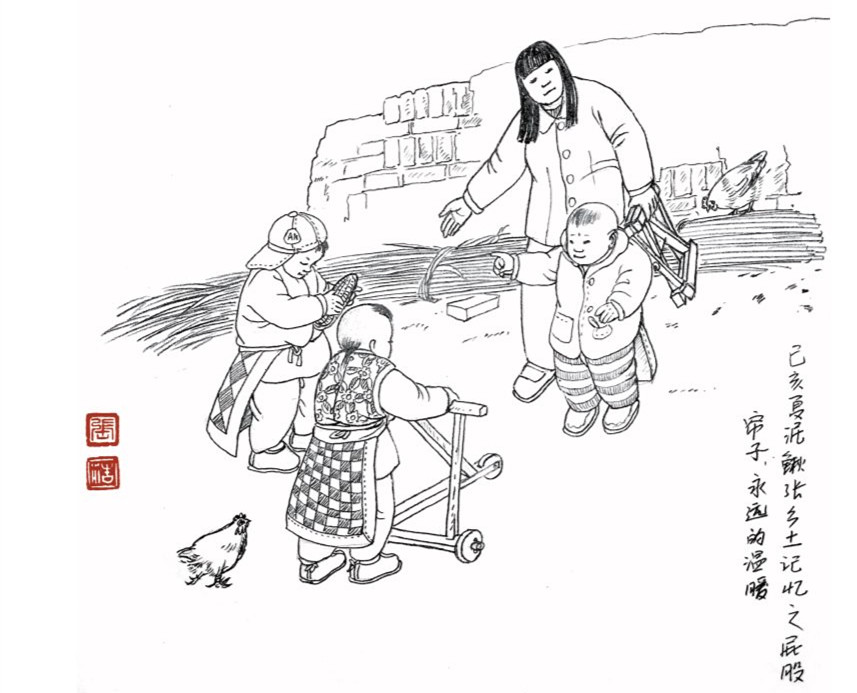

屁股帘

天气渐冷,小孩儿穿开裆裤容易受凉,屁股帘子扎在腰间,便可弥补开裆裤的不足。小孩儿大小便时向上撩起掖在腰间,非常方便。屁股帘子大多手工缝制,心细的妈妈们做工精巧,中间铺上柔软的棉絮,外面则用碎布头拼出各种图案,既实用又美观。

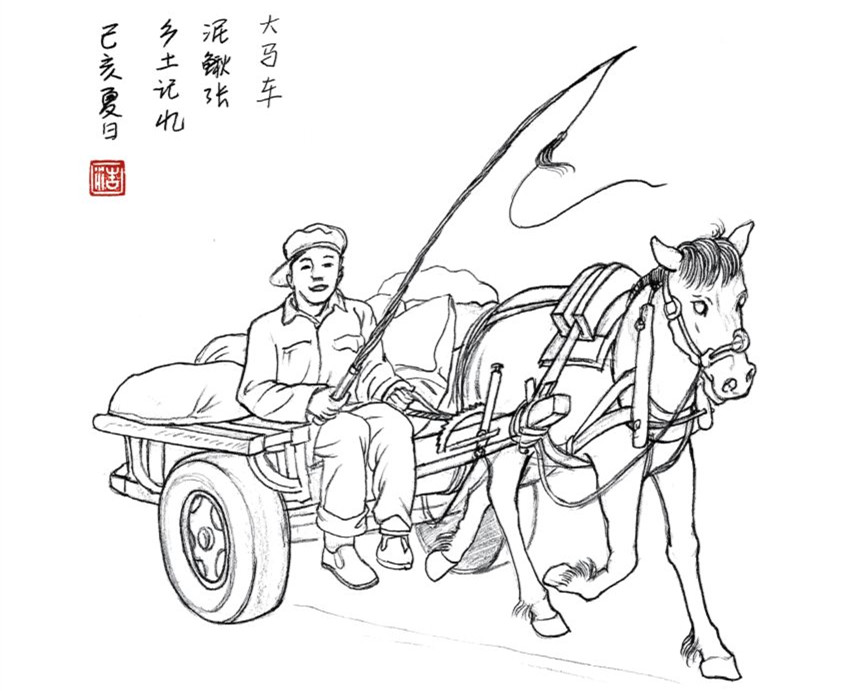

大马车

在20世纪七八十年代,大马车是城镇乡村十分重要的交通工具。骡马不仅是农耕劳作中的主要劳力,在运输庄稼、走亲访友等方面也发挥着重要的作用。那时候谁家婚嫁、做满月等,预定几辆大马车接送亲戚也是一种时尚。

如今,我们不用再推碾子、割麦子,那些小时候一玩就一整天的游戏也渐行渐远。当我们沿着岁月跋涉,走过的路越长,经历的事越多,就越是怀念那些旧时光里的人和事。时光流走,一代人的乡愁记忆却如同印记,深深烙在心底,日益清晰……