走近山东省临朐县九山淌水崖水库:聆听大地的心跳

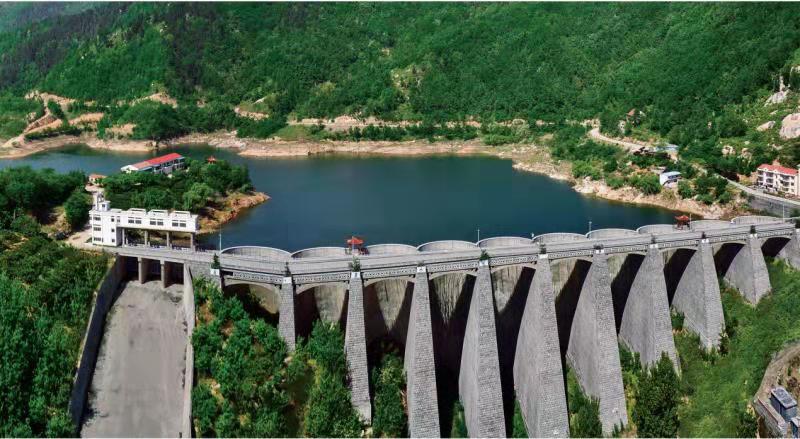

淌水崖水库大坝全景

高峡出平湖,巍然惊天地。

在山东省临朐县西南部的九山镇,在松涛绵延的万亩黑松林里,一汪碧水似一颗璀璨的明珠镶嵌于此,给这一片原本瘠薄的土地带来了无限生机和活力。

而谁又能想到,蓄水成库的这条高达40米的大坝,竟然建在了壁高20米、常年淌水的一道天险石崖上,被国内外专家叹为“亚洲第一砌石拱坝”。

今天,当我再一次站在犹如凌空而出的淌水崖大坝面前,不禁又一次心潮澎湃——这是一种怎样的视觉冲击和心灵震撼!

如果不是亲眼所见,你很难想象得到它气贯长虹的雄伟气势;如果不是亲眼所见,你很难想象得到它独具匠心的精湛设计;如果不是亲眼所见,你很难想象得到九山人民战天斗地的顽强精神!

它是40年前九山干部和群众联手铸造的一座丰碑,也是泽被后世的九山人民的共同福祉;它是当年6000多名建设者们智慧和汗水的见证,也是今天92万临朐人民精气神的一个缩影。

它是回响在大地和岁月深处的蓬勃心跳啊!

走近淌水崖,走进当年那些建设者和参与者们,我的眼睛,抑制不住地湿润了。

“事再难,难不住干部就难不住群众;

天再冷,冻不住干部就冻不住群众”

九山,是临朐、青州、寿光、滨海四个县市区的母亲河——弥河的发源地。这里山多石多沟岔多,土地大都是些山岭薄地。淌水崖水库修建前,九山几乎没有水浇地,老百姓只能靠天吃饭,常常是十年九不收,日子过得焦苦焦苦的。好不容易遇上龙王发慈悲,老百姓却也还是没福享受——雨一大就发生涝灾。遇上这样的“难玩之地”,龙王也哭笑不得,一筹莫展。

“旱就旱煞,涝就涝煞。”在九山,那些上了年纪的老人一提起早年的日子仍然心有余悸。他们记忆里最惨烈的一幕定格在1923年农历六月初八,那不仅是他们这些人的共同记忆,也是九山人民代代不忘的疼痛。那一天,一场大暴雨淹了7个村子,250户人家遭难,柴家庄67户人家全部被洪水卷走。

说起这件事,这位百岁窦姓老人的眼睛一直都泪汪汪的。

而这样的事情,几乎每隔几年就会或大或小地发生一次。

“要是不把水拦住,解决好水的问题,老百姓要想有个好收成、过个好年景简直就是白日做梦。”柴家庄村民申庆全越说越激动:“1958年宋王庄曾联合附近村子,在淌水崖修过土坝,可一到汛期发山水,眨眼间就被冲没了。”

修土坝不行,那就修石坝。备受旱涝灾害蹂躏的老少爷们不甘心,发狠心要修一座坚固的石坝。想法是挺好,可是就凭这几个村子,要钱没钱,要粮没粮,想破了天也只能干瞪眼。干瞪眼归干瞪眼,大家还是做梦都希望有朝一日这里果真会矗立起一座结结实实的石坝来。而在美梦成真之前,他们不得不依旧年复一年地承受着生活的艰难。

1972年,村民们开始注意到,一个脚穿球鞋、肩背黄书包(上面绣着鲜红的“为人民服务”五个大字)、带着水壶和干粮的人,经常在淌水崖一带转来转去,一边走还一边不停地比划着、丈量着,嘴里不停地自言自语嘟嘟囔囔。人们感到好奇,试探着上前跟他搭话。这一搭话不要紧,着实吃了一大惊——这人竟然是公社党委书记张彦士。

他——全公社最大的官,这是在干什么呢?一家人更是感到好奇。经过一番促膝交谈,大家的嘴巴张得更大了:什么?要在这里修石坝?可能吗?大家一时不相信了自己的耳朵。

等回过神来,一家人才遗憾刚才光顾着惊讶、高兴了,竟然就没问问要把大坝修在什么地方。但这丝毫不影响大家的兴奋,几乎是在一夜之间,淌水崖附近村子里的每一个人就都知道了公社要在这里修建石坝的事。一时间,群情激昂,热血沸腾。但是也有人头脑很快就冷静了下来:八字还没一撇呢,谁知道是真是假?

但是很快,老百姓们就喜极而泣了:公社已经决定要在淌水崖修石砌连拱坝。在人们眼巴巴的期待和摩拳擦掌的躁动中,一场九山大地上史无前例的大会战在淌水崖打响——他们要在壁高20米的淌水崖上建一座高达40米、长达260多米的十孔连拱石坝!

这不要说是在40年前,就是拿到现在,也绝对是一个艰难而浩大的工程。而当时的情形又是个什么样子呢?公社翻箱倒柜只有不足一万元的办公经费,和工程预算的160万相比可为九牛一毛;没有机械,没有技术,缺少材料……

困难如天大,可是人们的信念和干劲高于天!

缺少资金,张彦士他们就马不停蹄地跑到地区和省里去争取,地区和省里的领导被他们战天斗地的精神深深感动,一次次施以援手。再不够,就发动全公社干部群众捐款,人们砸锅卖铁一心支援。宋王庄村的一个老大娘,从一层又一层包裹着的手绢里,拿出全是毛票的10元钱,全部捐给了水库建设。可别小看了这10元钱,这可是她大半生的积蓄啊。还有一位年过八旬的老太太,颤巍巍地用斜襟褂子兜着10个鸡蛋送了来,跟公社人员说家里没有现钱,只有鸡蛋,让他们把鸡蛋卖了换点钱。为了节省每一分钱,张彦士和公社党委副书记冯德兴去省里拉赞助求支援在济南待了整整一星期,吃住只花了不到7块钱;工地上使用过的每一条水泥袋子都一条不少地回收,一年下来光水泥袋子就卖了5000块钱,换回了两大车水泥;他们还自建了石灰窑,除了供应工地用,还能往外卖一部分赚些钱。

缺少技术,大家就在干中学,在学中干。时任淌水崖水库建设总工程师、如今已经年逾八旬的王焕平老人,一说起当年的干劲钻劲还是抑制不住地激动:“三个臭皮匠顶个诸葛亮,群众是真正的英雄。”他给我们举了一个例子:当大坝砌到二十米高时,脚手架简直就是一道云梯,而且每块料石都在300斤左右,怎么抬上去,如何砌到坝上去,是个大难题。技术人员愁得没办法,只好向群众求教。商量来研究去,经过群策群力,他们很快就发明了一种独特的人工脚手架——每砌一层,就均匀地布上一圈铁环,用铁环固定立柱,再搭建横柱铺设板桥,每砌完一层,就把下边一层木料倒上来使用,这样既节省了木料又节省了力气。“办法总比困难多。”回想当初,老人一脸的自豪。

女石匠

缺少石料,他们就自己打。原有的石匠无法满足工程需要,指挥部就组织青壮年跟老石匠学技术,前前后后一共培养出了1000多名石匠。更令人感动的是30多个十八九岁的女青年竟然也学做起了石匠。过去拿绣花针的一双双嫩手,握住钢钎不放松,轮锤劈石的姿态和气势,巾帼不让须眉。她们的手上,没有不被砸伤、冻伤的,一不小心就会淌血流脓,可再苦再累再疼她们都没一个打退堂鼓的,咬紧牙关顶起了“半边天”。1974年,中央新闻电影制片厂曾到淌水崖拍过片子,赞叹“九山的姑娘把奇事变成了实事”。工程顺利完成了,这些铁姑娘却都留下了各种各样的伤疤,有的还落下了终生都难以治愈的病根。时至今日,时任女石工排排长的宋立贵大娘的拇指还都一直无法伸直。

缺少木料,不用干部多说什么,群众就纷纷把积攒多年的木料送了来,甚至连准备盖房子的木料都拿了出来。六年里,群众共贡献木材近万方,一分钱不要。

缺少工具,指挥部就派人到各村收购废钢铁,组成铁匠班自己打造。一辆辆小推车,常常一走就要走出几十里地……

参加劳动的干部

这期间,不论是上级领导来检查指导,还是媒体记者来采访,或者在工程表彰大会上,干部们都说群众是真正的功臣、大山的脊梁;群众却说干部们才是他们的主心骨、顶梁柱。

申庆全至今还记忆犹新:工程开工第一天,河水冰冷刺骨,干部们二话不说,挽起裤管就跳了下去;所有的干部除了抓正常的管理协调外,大部分时间都靠在一线、冲在前头抬石头、挑沙子。只要上了工地,根本看不出谁是干部,谁是群众。“干活多不多,和他们握一握手就知道了,每个人的双手都是老茧摞着老茧!”

时任淌水崖水库工程指挥部党支部书记的傅光永回忆,当时,昌潍地委书记魏坚毅在淌水崖水库工地调研了两天,临走时感慨万千地说:“淌水崖水库的建设说明了一个道理,就是事再难,难不住干部就难不住群众;天再冷,冻不住干部就冻不住群众。”

“自带吃穿和家什,天当被子地作床,

安下身,扎下根,修不好水库誓不还”

1973年正月初八,随着九山公社党委的一声召唤,6000多名民工不顾天寒地冻,撇家舍业,背起煎饼,扛起家什,从四面八方奔赴淌水崖,向洪水宣战。

这是一份多么令人兴奋而又艰难沉重的使命。九山人民要过上好日子,就必须要从这里翻开崭新的一页。可是这一切,要求他们付出的太多太多。

“愚公移山,改变中国;战天斗地,改造自然。”这是当时工地上喊得最响的口号;“当天任务当天完成,完不成任务不下革命火线。”这是当时大家最自觉的行动。

这一干,就是整整六年。

条件的艰苦真的是难以想象。

没有热水,他们就“喝趴水”,渴了,不论男女都是跪在河边用手捧水喝;煎饼干了,就用河水蘸着吃;没有地方住,他们就横七竖八地躺在河床上、坡地里,冬天就搭建小窝棚,一个窝棚里挤着七八个人,两三个人合盖一床被子,眼睛一闭上就鼾声四起。

很多人至今还清楚地记得:一个寒冬腊月天,工地上一个姓邓的16岁的孩子连煎饼卷子都没得带,只能从家里带了些冻得硬邦邦的煮地瓜。到了吃饭的时候,他就把地瓜放到铁匠炉上一圈一圈地烤着吃。尽管吃不饱穿不暖,小邓干起活来却一点也不含糊,丝毫不比一个成年壮劳力差。

“大坝合拢的时候,老少爷们三天三夜连轴转,歇人不歇马,实在打盹靠不住劲了,把雨衣铺一半盖一半,找个干索地倒头就睡。工地上也考虑到我们熬夜干通宵,身体受不了,为我们加了一顿夜宵,就是一人一碗棒槌糊糊。”忆及当年,申庆全的语气里充满骄傲。

时任淌水崖水库指挥部副指挥的高学谦,家是七贤,他一天到晚靠在工地上,跟大家一起标着膀子干,一个月都回不了一次家。他子女多,口粮不够,每到春天就断顿,指挥部考虑到他的困难,提出给他点补助,没想到话刚开口就被他打断了:“这个照顾点,那个照顾点,水库还怎么修?!”其时,他老婆正上坡爬崖地采摘着槐花、槐叶和榆钱子,准备背回去晒干当作一家人的口粮。

傅光永说起他这位老搭档更是感慨万千:“我去水库前他是副指挥,我离开水库后他还是副指挥,一件制服棉袄穿了六七年,膀子和袖子补了又补,每年穿破的球鞋不下十双,跑了多少路可想而知。”

时任淌水崖水库指挥部党总支委员、施工组长的窦胜平跟我们说:“六年下来,民工们背的煎饼卷子垛起来能有三坝高。”

鲁迅曾说自己像一头牛,吃的是草,挤出来的是奶。可是淌水崖工地上的干部群众,喝的是河水,吃的是煎饼窝头地瓜干,生出的却是战天斗地的钢筋铁骨,是“热血化冰雪,红心战寒天”的壮志豪情。

傅光永向我们介绍:“为了奖励先进,指挥部每月召开一次评功大会,凡是评上先进的连队,就把流动红旗插在他们阵地上,就是最高荣誉。人随旗走,红旗在哪里,哪个工地上干活就最起劲。而被评为先进的民工,最高奖励就是发一把镐或是一张锨,拴上块红布。奖状都是买大红纸自己刻印的,一张不到3分钱,大家却感到非常珍贵。”

住得下,豁得上,拉得出,上得去。在这场声势浩大的会战中,每一个班,每一个排,每一个连,都是一面鲜红的旗帜;每一名干部,每一名民工,每一名技术员,都吹响了自己的号角。旗帜和号角交织在一起,融合在一起,在九山大地共同奏响了一曲又一曲恢弘磅礴的交响乐。

细节决定成败。像淌水崖水库这样宏伟的石坝工程,对技术和质量的要求极高,稍有不慎就可能导致劳民伤财、功亏一篑。为此,所有的工程技术人员六年如一日地靠在工地上。当时有一个特别的要求:指挥部领导和工程技术人员不在现场一律不砌石、不浇筑;所有工程使用的沙子必须用水洗净,混合浆配料每一料都要用称称重;拌好的料,必须在规定时间内用完。

六年的时间里,指挥部的同志从没有星期天、节假日的概念,每天工作都在12个小时以上。这不是一天,不是一个月,也不是一年,而是整整六年;也不是一个人,几个人,而是上百名干部。

干群齐心,战天斗地;破釜沉舟,背水一战。力拔山兮气盖世!

历经六度寒来暑往,用6万多方精石料建起的长达263.6米的高高的淌水崖大坝,终于缚住了肆虐的蛟龙,挡住了滚滚洪水;600万立方米的总库容,让九山百分之九十以上的土地都变成了旱能浇的丰产地。昔日多灾多难的九山人民,终于摆脱了听天由命的无奈,扬眉吐气地走上了一条金光灿灿的康庄大道!

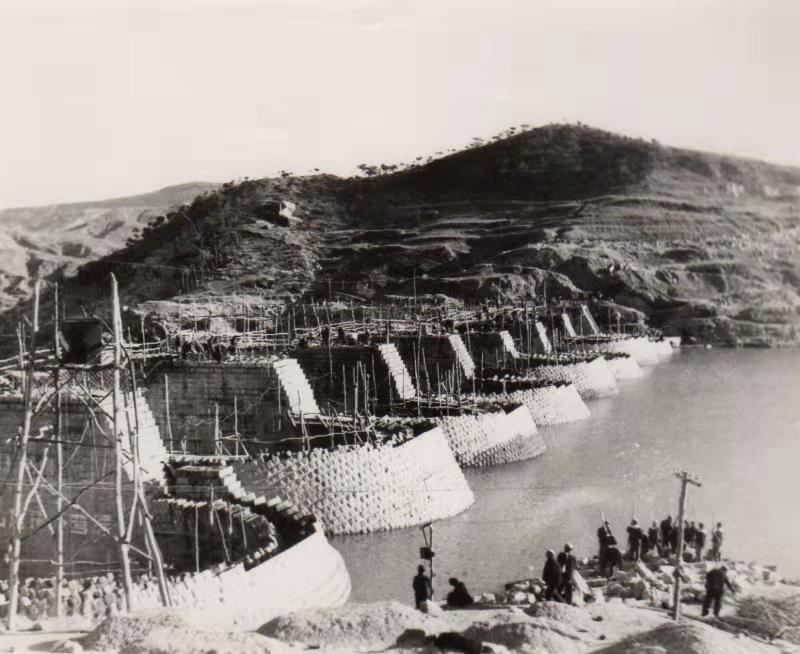

建设中的大坝

水库建设期间和建成以后,先后有8个国家的政府官员和水利专家到淌水崖实地考察,每一个都伸出大拇指啧啧称赞。1979年9月,淌水崖水库图片资料在尼泊尔国际水电会议上展出,一经亮相就震惊了各个国家的专家,誉其为“世界唯一”;1980年,全国砌石坝会议专门听取了淌水崖水库的设计施工报告,给予高度评价。

再次忆起修建淌水崖水库的那段岁月,傅光永仍然十分感慨:“如今大坝建起40年了,还没有出现一处漏水的地方,质量真是过硬。活到这么大岁数,每次回想起那段战天斗地的日子,都感觉格外珍惜,对于水库的每一名建设者来说,一辈子最为自豪和难忘的,也许就是那段时光了。”

“打墙盖屋还有磕着碰着,这么大的工程怎会不伤人呢,

孩子是为修水库牺牲的,值!”

说这话的,是朱庄村村民宋光起的老父亲。

说这话时,他刚刚把在淌水崖水库工地上被巨石砸死的三儿子宋光起安葬下。

听到这句话,在场的干部群众都禁不住无声啜泣,泪流不止。

这是一种怎样的博大情怀啊!

更让人感动的是,在宋光起牺牲后,这位老人又亲手把自己的二儿子宋光龙送上了淌水崖水库的建设工地。

山河为之哽咽,天地为之动容。

和宋光起从小一块玩大的董金祥,如今已经年逾七旬,一提起宋光起来仍旧十分激动和悲伤。他说他那时和宋光起同在水库工地当石匠,并且在一个组。那时候条件非常艰苦,但宋光起从来没有抱怨过一句,有什么脏活累活都是抢着干。不但没抱怨,他还常常说些点俏皮话调节气氛,逗得大家哈哈大笑,这一笑就把身上的疲劳给笑掉了,干劲越发充足。

1974年的冬天,异常寒冷。一天上午,宋光起和大家一起在大山上劈开了一块足有40多立方米的大石头。“我们这里一方石头大约在2.7吨,你想想那块石头能有多重吧。”董金祥说,“一直以来,指挥部都不同意劈这块石头,就是因为这块石头太大,但后来石料紧缺,非劈不可了,就把这个任务交给了我们组。我们先是把整块巨石从中间劈开,打算把分成两半的大石头放倒在地上,再上去劈。但就在放倒第一块石头的时候,另外一块石头可能失去了支撑,发生了滚动,当时宋光起跟另外一个同伴正站在巨石下方,看到巨石滚落下来,宋光起用力推了同伴一把,同伴脱险了,他自己却没能躲开,被砸在了里面。灾难发生后,指挥部派了二十多个人,用尽了各种办法,花费了好几个小时才把宋光起从巨石下面拖了出来,但人早已咽了气。”

说着说着,董金祥就哽咽了:“宋光起去世后,他的父母没有向公社提一点要求。他父亲说,修建淌水崖水库是咱九山人自己的事儿,光起为自己家的事牺牲了,也犯不着讨什么说法。他的母亲因为承受不了这个打击,一病不起,只能靠药物维持生命,整天以泪洗面,到死还是念念不忘他的光起。那种悲痛,谁摊上谁知道啊!”

接过三弟的锤头和钎子,宋光龙一直干到了淌水崖水库建成。在水库建成那天,宋光龙长舒了一口气,将宋光起遗留下来的劳动工具小心翼翼地包裹起来,藏到了水库边的一个隐蔽处。如今,距离淌水崖水库建成已经40年了,宋光龙却再也没有去一次。“不愿意往那儿走,因为到了那儿,就会忍不住想起三弟,心里就会难受得不行。”宋光龙说。

为了实现世世代代的梦想,付出牺牲和代价的,又岂止是宋光起一家人。

跟石头和铁家伙日复一日地打交道,哪一个人身上没有留下永远难以褪去的伤疤呢。“轻伤不下火线。”这句话人人挂在嘴边,时时记在心里。手破了,肩破了,头破了,轻的拿点细土按上,重点的撕块布条缠缠,就立即投入到了“战斗”中。

1974年,申庆全的大女儿出生,从妻子怀孕到生产,他都没有顾得上好好照看下。直到孩子出生后的第三天,他才抽了点时间跑回家匆匆忙忙看了一眼,接着就又火急火燎地回到了工地。如今面对瘫痪在床的妻子,申庆全才感到了深深的愧疚。但是妻子却安慰他说:“舍小家顾大家,你给我们争了脸,我不怨你。”

一位参加过淌水崖水库建设的陈姓老人紧紧地握着我的手跟我说:“那些感人的事情,咱爷俩三天三夜也拉不完。我的一个工友,老父亲病逝了,他都没有赶回去看最后一眼。”

“就连大年三十的晚上,很多同志都是忙到深更半夜才能回家吃顿饺子,大年初一一大早就回到了工地。”傅光永告诉我们,“那种劲头,就好像是一个小时挣多少钱似的。实际上,他们一分钱没有。”

还有炒炸药的那些人,天天处在最危险的地方。他们用硝氨化肥和锯末子拌上火油,粉碎后用大铁锅人工翻炒,炒生了,炸药难以引爆,炒过了,很容易失火甚至爆炸。即使受了伤,他们也没一个要求回家的,而是转去养鸡、种菜。民工老窦因为炒炸药不小心受了伤,指挥部安排他在工地上养鸡,捡拾鸡蛋时,每一个破了皮的,他都小心翼翼地用纸粘起来如数上交。

正是有了这么多的无私奉献和牺牲,淌水崖大坝才在一天天地升高,一直升高到四十米,用自己的高度矗立起了一个伟大的奇迹。

这奇迹,是用数不清的汗水、鲜血甚至生命铸造起来的,也是用顽强的意志和信念铸造起来的。

水库建成后,40年来这里再也没有发生一次洪灾,并且沿河垫出了一万多亩的肥沃平原地,还很好地解决了部分村子行路难的问题,使得天堑变通途。

不仅如此,水库建成后,当年底就建起了水电站,装机发电,当强劲的电流流进千家万户,以前一到天黑就黑咕隆咚的九山大地立刻变得灯光璀璨起来,人们群情激亢,欢呼雀跃,公社两个放映队彻夜不停地放着电影。九山人民从此结束了没有电的历史,九山也成为了临朐南部山区用电最早的乡镇。

从大坝合拢的那一刻开始,张彦士为老百姓们勾勒出的“山涧明湖映蓝天,滚滚渠水绕青山,马达隆隆电光闪,鱼米之乡胜江南”的宏伟蓝图,就慢慢变成了现实。

不止如此,凭借精湛独特的结构,宏伟壮阔的气势,清澈纯净的水质,以及周边80%的树木覆盖率,淌水崖水库亦成为一处绝好的观光胜地,每年都吸引着数万游客前来休闲旅游。

一条石坝矗立起一座丰碑,一座水库涵养出万千气象。沐泽着淌水崖水库的福祉,传承着生生不息的淌水崖精神,今天的九山,进入了一个时不我待、快马加鞭的发展新时期,每一天都发生着、呈现着让人惊讶、令人振奋的新变化、新景象,从昔日的穷乡僻壤蝶变成为远近闻名的瓜果飘香、生态优美、生活富裕的“山东最美村镇”。

淌水崖水库大坝

尾声,或者序言

有一种担当叫使命,有一种气魄叫无畏无惧,有一种信念叫敢叫日月换新天。

站在坝底仰望淌水崖凌空的坝体,站在大桥上俯视一个个雄伟的拱坝,远望那一片浩淼的水面和满目的青翠葱郁,建设者们当年战天斗地的火热场景在我眼前纷至沓来。

虽然当中已经隔了四十年的光阴岁月,但那一串串高亢的号子声依然嘹亮,那一个个忙碌的身影依然清晰,那一幕幕感天动地的事迹依然那么鲜活,与日月同辉。

记住他(她)们,记住他(她)们的豪情、拼搏和悲壮,记住他(她)们那段激情燃烧的火红岁月,并向他(她)们献上内心最崇高的敬意。

“记住是为了更好地传承。”九山镇党委一班人说,“新的历史时期,九山人民正以‘同心同德、艰苦奋斗、自强不息、开拓创新’的淌水崖水库精神为激励,群策群力、苦干实干、砥砺前行、跨越赶超,努力把九山建设得更美丽、更富强、更宜居。”

这是一份庄严的承诺,也是一份沉重的责任。

我们有理由相信九山的明天一定会更美好。因为他们拥有淌水崖水库这个最宝贵的财富,不论是物质的,还是精神的。

这笔宝贵财富,不仅仅是九山的,而是属于整个临朐。

几十年来尤其是近年来,在县委、县政府的坚强领导下,全县上下以“临朐发展,我的责任”为己任,大力弘扬“用心用力,真抓实干,自强不息,攻坚克难”的优良作风,同心同德,负重奋起,在建设富强临朐、文化临朐、生态临朐的征程上,实现着一个又一个崭新的跨越:

全国文化模范县、中国最佳生态旅游强县、国家园林县城、全国果品生产百强县、全国牛奶生产50强县、中国大棚樱桃第一县、中国铝业之都、中国最具投资潜力特色示范县200强……一顶顶骄人的桂冠,一张张靓丽的名片,为临朐发展打开了广阔的空间,插上了腾飞的翅膀。

淌水崖水库精神薪火相传、永放光芒!

(作者:张克奇)