每日一星 | “国家级非遗”浦江剪纸传承人吴善增

吴善增与他制作的“迎峰扇”

一米见宽的木制工作台,正中铺着两张扇形剪纸贴面,一侧立着素净的宣纸灯笼,另一侧是摆放整齐的剪纸工具。

每天早上,88岁的吴善增就在这张桌前,拉开窗帘,戴上眼镜,拿起剪刀,开始一天的创作。

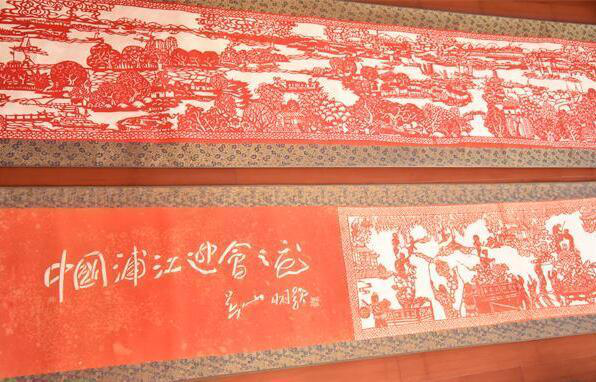

《中国浦江迎会之花》

吴善增在剪纸

这位国家级剪纸非遗传承人是土生土长的金华浦江人,有“浦江剪纸王”之称。在浦江文化馆工作时,去过50多所学校办展览、上剪纸课,金华28所大专院校也都走了个遍,被亲切地唤为“剪纸爷爷”。

20世纪90年代退休后,他来到杭州安了家,住在杭州市下城区朝晖街道塘南社区,“时间一下子多出很多,还是继续剪纸。”

穿过朝晖小区热闹的菜市场,吴老先生的家很好认,窗户上就贴着十二生肖的剪纸窗花。

吴善增剪纸作品(1)

他最近正在做剪纸花灯,“将剪纸做成日用品也是一种宣传”,另一个房间里,挂着十几盏已经完工的精美花灯。

工作台上,一绿一紫两幅扇形剪纸,正是那素面灯笼的装饰贴面。

细看上面的图案,是西湖的代表风景,三潭印月。纸面右侧竖排一行小字,“杭州欢迎你”。

“迎峰扇”

这幅图案原是三年前创作的,登上过G20“迎峰扇”的扇面。

“剪纸就是阴阳,”吴善增指着扇面解释道,“柳树、荷叶镂空少,为阴刻,湖面留白多,为阳刻。”

他的剪纸工具基本上都是自制的,因为用不惯市面上的专业工具,“不听使唤”。

他想了个办法,把手术刀片插在木杆凹槽口,缠上胶布,就是一把锋利刻刀。或者干脆绑在水笔上,既可描画又能刻纸,一体两用。

十几把刻刀都收纳在一个老旧的小铁盒里,打开、合上的时候都会铛铛作响。

桌子上,还有一块陪伴了他近40年的蜡板,也是DIY,用松花粉与羊油制成,软硬适中,刻纸时垫衬在下面,便于运刀,也减少了刀片的磨损。

吴善增剪纸作品(2)

受母亲的影响,吴善增从8岁开始接触剪纸。“解放前,浦江地区的姑娘家都会剪纸,到了成年嫁人,把剪纸作为嫁妆一起带到婆家。亲朋好友来看新娘子,也都会看看她的剪纸作品,如果剪得好看,说明姑娘家心灵手巧。”

吴善增的母亲有一双善于剪纸的巧手,出嫁时只随身携带了百幅剪纸精品,在当时传为一段佳话。

幼年的吴善增在学校里上美工课,也学着剪纸,这一剪就是80年。纸屑挥洒间,花鸟鱼虫、山水景致、戏曲人物都在他的手中熠熠生辉。

吴善增剪纸作品(3)

初中肄业参加工作,他的这门剪纸手艺还派上了不小的用场。“区政府办简报,报纸上的插图就是我用蜡纸刻上去的。”

吴善增对剪纸入迷,20世纪80年代,在全国剪纸报经费短缺的情况下,他筹借了5000块钱,在浦江办起了《中国剪纸艺术报》。两年间,全国各地的剪纸作品纷至杳来,吴善增把好的作品挑选出来,印上报纸,免费分发给学校和其他单位。

退休后,他更是一心扑在剪纸上,忙的时候,可以从白天剪到晚上。为了创作13米长的《中国大运河》剪纸长卷,他跑到运河博物馆,参照国画长卷,改成剪纸,前前后后花了一年多工夫。

“国画与剪纸不同,线条、点涂、笔画之间不一定相连。在改成剪纸稿时,要按照剪纸的规范和标准,树的叶子、风雨的线条、水流的波纹,都有剪纸技艺独特的形象表现和联结方式。”

凭着多年积累的美术底子和细腻精湛的刀工,吴善增创作出了不少具有时代气息和社会内涵的作品。“香港回归那年正好是牛年,我剪了一幅《牛年迎香港》寄给人民日报,香港回归前一天就刊登了我的这幅作品。”

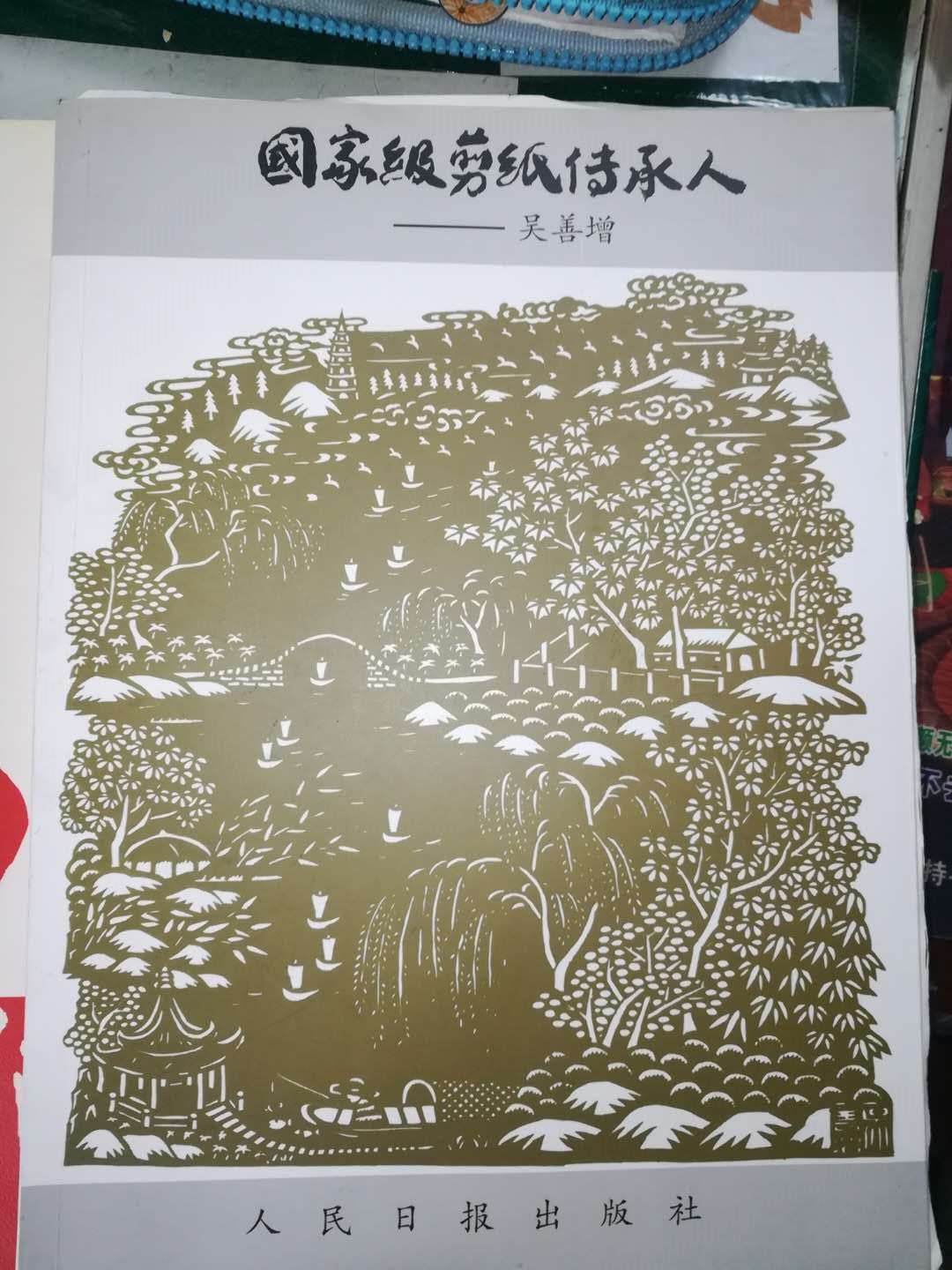

吴善增剪纸作品收录(1)

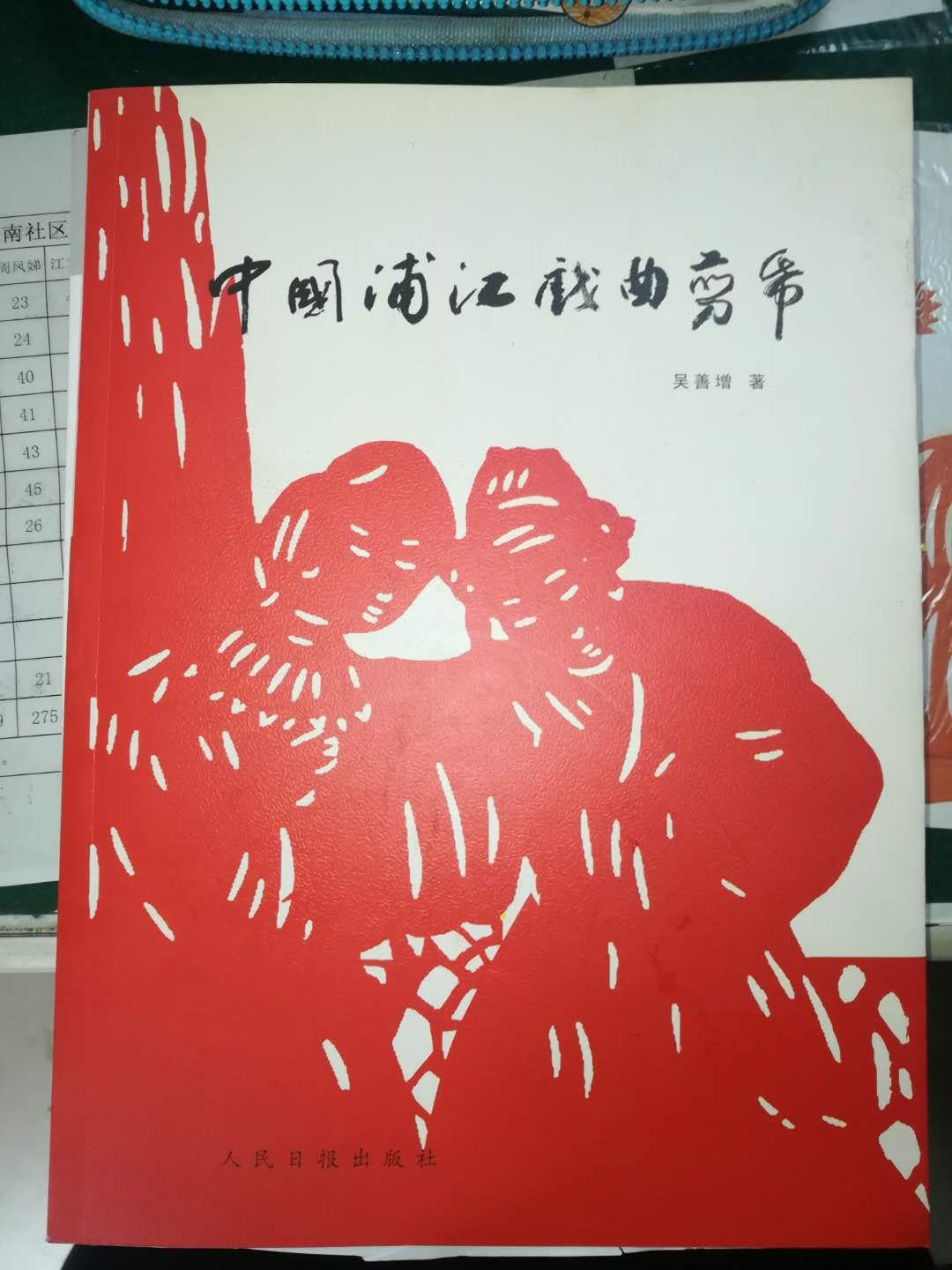

在几十年创作生涯中,吴善增最引以为傲的,是浦江传统的戏曲剪纸。

浦江戏曲文化底蕴深厚,在民间乡村几乎人人都能哼唱几句。戏曲的流行丰富了浦江剪纸的创作题材,所谓“一幅剪纸一台戏”,戏曲剪纸也是浦江剪纸艺术的一大特色,2002年出版的《中国民间美术全集》中,浦江戏曲剪纸作品有48幅之多,占全国之首。

吴善增剪纸作品收录(2)

吴善增制作的浦江戏曲剪纸

“戏曲剪纸最难的地方就是人物的脸,脸部出问题了,服装、场景剪得再好也白搭。”人民日报出版社2007年出版的《中国浦江戏曲剪纸》,收录了《沉香阁》《拾玉镯》《游园惊梦》等100幅吴善增的戏曲剪纸作品。其中80幅精选自民间传统戏曲剪纸,按照原图样仿制而成,其余20幅由他参考戏曲作品资料,进一步创作加工而成。

现在年轻人还喜欢剪纸吗?

吴善增走进学校、社区,教授剪纸技艺,普及剪纸艺术。“在我的课上,无论是儿童、中小学生还是大学生,都能在40分钟的时间里,剪出一到两幅简单的作品。”他说,面对那些从来没有接触过过剪纸的学生,他有办法从简入深,引起他们的兴趣。

“我经常听到学生说,‘剪纸很难’,怎么解决他们的认识问题呢?”吴善增随手拿起桌上的一张废纸,叠了几折,剪了三刀,“你看,简单的三刀,就能剪出三个不一样的图案,实心五角星、镂空五角星,还有圆形中央五角星。学生们一瞧,原来也没有那么难,慢慢地培养起兴趣。”

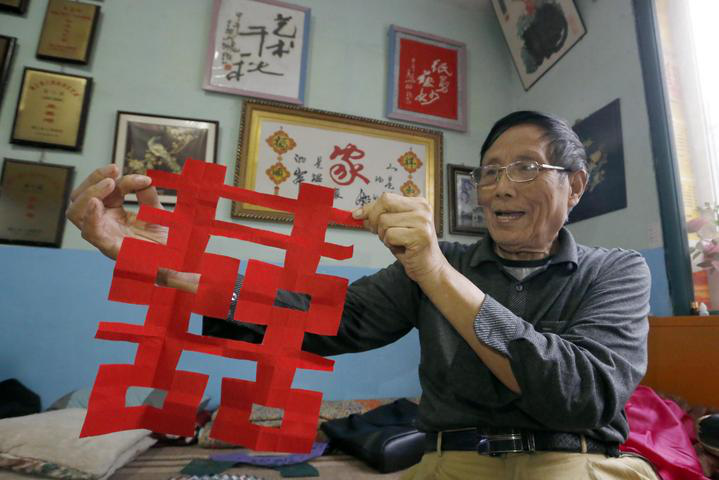

吴善增当场剪出一个“囍”字

“学剪纸还可以培养性格,尤其是画线条稿,必须得细心,不能急躁。”他垂着眼,拿着剪刀,刷刷几刀下去,缓缓铺开一个双喜字。

一旁,吴善增的夫人略带嗔怪地调侃了一句,“我77岁,他87岁,他天天用眼,眼睛居然比我还要好。”

吴善增微微笑着,“剪纸让人快乐啊,这么好的东西不剪,好像日子就过不下去了。”