南宋讲坛丨南宋状元郎张九成

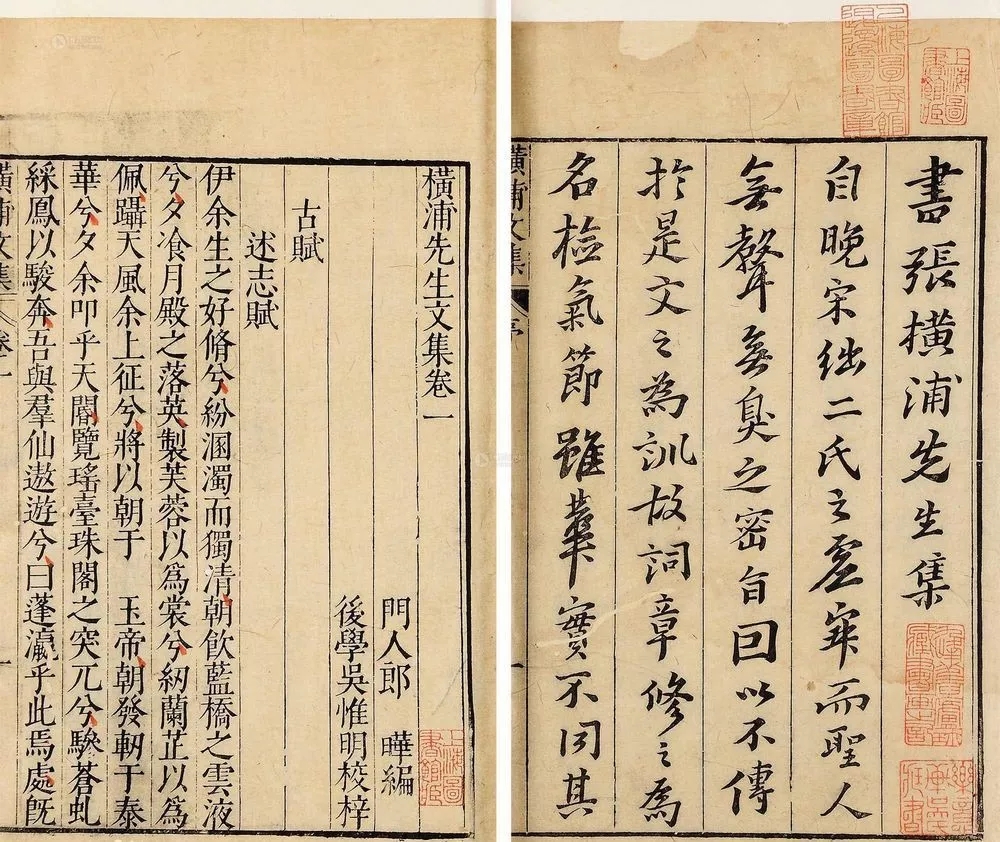

《横浦先生文集》

少年天才,为何不惑之年才取功名?廷试上妙笔生花,为何又招来杀身之祸?朝堂四进四退,又出于何由?南宋状元郎张九成,到底是个怎样的人?

张九成(1092—1159年),字子韶,自号横浦居士,又称无垢居士。他生长于杭州,其自赋诗云:“嗟余之生兮,西湖之滨,烟云为家兮,风月为邻。”故南宋时人称张九成是“武林人”,又“肄业乡里,宣和末,居清湖中。时东西两岸,居民稀少,白地居多”。可见他曾居住杭州清湖河畔。清湖河,清代以来俗称运司河,后又称浣纱河,如今早已湮塞不闻。

张九成家境清贫,但不喜经商营生,唯以读书为乐。后来寓居盐官(今属浙江海宁),在村落间以教书为业,养亲持家。承累世代业儒的家风家训,张九成在艰难困苦的环境中脱颖而出,成为南宋第一代学人中的佼佼者。绍兴二年(1132年),他考取状元,赢得了广泛的社会声誉。此外,他作为南渡名儒,下启陆王一脉,于宋明思想史上占有重要地位,但其生前与权臣秦桧不合,谪居南安军(江西大余)大庾岭下十数年,致使事功不显。及其死后,朱熹批评其学说“阳儒而阴释”,从此偏见流行。这导致钱塘张九成的身后声名逐渐沉寂,关于他与临安的种种因缘,也极少被人说起。

幸运的是,传世文献仍留下了时人对张九成的公允评价。岳飞之孙岳珂就对张九成大加赞颂,其谓:“先生道德风谊,文章气节,卓为南渡冠冕。接中朝诸老之派,开终学典型之宗。富贵不淫,流落无悔,正谊自信,全名烂然,炎兴而来一人而已。”

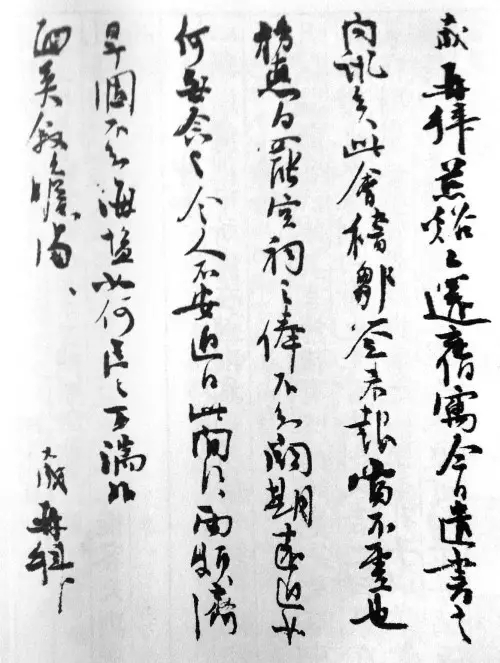

台北故宫博物院收藏的张九成书法

钱塘又出状元郎

张九成天资颖悟,六岁开始识字读书,八岁默诵六经,十岁已能写漂亮文章,在同辈人中特立突出。宋徽宗政和中,张九成求学于杭州州学。时任州学教授黄珪循循善诱,堪称名师。张九成对黄珪十分敬服,这也影响到张氏一生以弘扬师道、爱才养育为无限乐事。

宣和(1119—1125年)年间,张九成负笈汴京,进入最高学府太学,很快就在京师崭露头角。当时有权贵致礼张九成,有意结交援引,但张九成力辞不受,不愿为苟取富贵而依附豪门,丧失读书士子的独立人格。崇宁以降,宋廷科举取士专崇王安石新学,张九成则坚持“学者贵于自得而躬行,可以为天下国家用”,批评王学穿凿附会,由此在科场连连失利。更糟糕的是同乡兼任同门沈晦中状元后两年,自诩“丰亨豫大”的北宋王朝就在“靖康之变”中轰然崩塌。张九成不得不乘舟返回江南,继续在村落间做他的教书匠,生活仍然一贫如洗。

等到赵构做了皇帝,南宋王朝为了招徕人才,在狼狈南渡的形势下很快恢复了科举考试。绍兴元年(1131年)又值省试之年,张九成报名参加了两浙路的考试并考了第一名。次年春天,宋高宗在杭州亲试进士,以内外时事出题,最终张九成以策问答对、忠耿可嘉被皇帝擢为状元。

张九成的殿试策文洋洋上万言,直言刚正,一扫宣和以来的谄谀文风,迅速传遍了大江南北。策文传到北面伪齐境内,傀儡皇帝刘豫读到张九成将他比作狐狸、鸱鸮,气得暴跳如雷,下令在汴京通衢张榜征召刺客,要南下杭州刺杀状元。二程弟子杨时读到策文,致信张九成道:“廷对自更科以来未之有,非刚大之气不为得丧回屈,不能为也。三复钦叹。公之名德已简在君相,不日当有异用。”杨氏所谓“简在君相”“当有异用”,既是对状元个人事功的由衷期许,也倾注着对南渡新局的殷殷期盼。

宋 刘松年 《秋窗读易图》

易退难进励风俗

张九成考取状元后,开始仕宦生涯。这一年,他四十一岁,孔子说四十不惑,《礼记》说四十强而仕,大抵是说人生四十正好处在智虑与气力都强健的时期,适合出来做官,经邦纬国。张九成初授签书镇东军节度判官厅公事,以官厅为家,日夜究心公务,并在办公墙壁上写下一行大字:“此身苟一日之闲,百姓罹无涯之苦。”朝廷派员究察州县官吏,浙东奏报推张九成治绩最著。

后来,当地发生了一件触犯盐禁的案件,提刑官下令逮捕了数十人,牵连无辜。地方官员对此睁只眼闭只眼,只有张九成以朝廷恤刑力争不已。提刑官辩称是当朝宰相的意思,张九成愤然反诘制造冤案是“不体圣意而观望宰相”,为此惹恼上司,不得不挂冠而去。他辞官回家后,学士大夫反而竞相从游。

绍兴五年(1135年),张九成重新入朝。次年,张九成除直徽猷阁,提点两浙东路刑狱公事,他主动要求辞去直徽猷阁,谁知却招来谏官的猜忌弹劾,认为这是虚伪邀名。于是,张九成再次辞官归里。

绍兴八年(1138年),朝廷又以士林推重,起用张九成任宗正少卿,改尚书礼部侍郎兼刑部侍郎,再兼侍讲,主讲《春秋》。当时皇帝经筵有吴表臣讲《孟子》、吕本中讲《左传》、尹焞讲《尚书》,但高宗坦言张九成讲得最好,自己所得最多。唯好景不长,秦桧开始独相,一意与金求议。秦桧很想拉拢张九成,但见笼络不成,便欲除去而后快。于是,张九成第三次辞官。秦桧对张九成颇为忌惮,惧怕他留在杭州附近耸动公议,就罗织罪名将其一贬再贬,直至远谪南安军大庾岭下长达十四年之久。

等到秦桧死后的第二年,也就是绍兴二十六年(1156年),张九成才起知温州,当年意气风发的状元郎,在无情岁月里变得白发苍苍。但他在知温州任上依旧勤敏政事,造福一方。后因督办军粮一事与户部官员意见不合,张九成第四次辞官。数月之后,他在盐官一座寺院的寓所中溘然长逝。

张九成四十一岁入仕,六十八岁去世,二十余年中四次辞官,大半都在赋闲谪居。一次,有学生问他:“先生当官多与人议论不合,多不能久即欲归,何也?”张九成答道:“习俗坏人,正理难行。动多龃龉,不如归来,多少快活。”

斯文留与后人传

绍兴、乾道之际,张九成是最重要的一位儒学家。无论因顿穷厄,他始终笃志勤学,撰写了大量经史著述。浙东陈亮称当时“家置其书,人习其法”,可见张九成人格学问影响之巨。

直到后来,朱熹批评张氏之学是禅学改头换面,算不得儒学正宗。随着朱熹思想跃居官方正统,被他严厉批判的张氏著作遂长期湮没不彰。张九成从不讳言佛教,自己就以居士自号,并与径山宗杲禅师等高僧过从甚密。然而,儒释互动终究不能混淆彼此间的根本差异:佛教以空无为宗,儒家则以济世为本。

张九成一生弘扬仁学,他对朝廷的忠耿和对百姓的仁爱,处处体现岀儒者一贯的情怀。其治学强调经史并重,思想侧重躬行践履,主张日用即道,构成浙学的重要一环。更重要的是,张九成融合了洛学与禅学,开转出心学一脉,下启陆九渊、王阳明,对宋明思想发展卓有贡献。

淳熙四年(1177年),盐官县令祠张九成于县学。宝庆元年(1225年),宋廷下诏“褒表老儒”,逝世六十余年的张九成赠太师,追封崇国公,赐谥“文忠”。

“露花倒影柳三变,桂子飘香张九成。”著名女词人李清照曾写一副对联形容柳永和张九成,有人说是在嘲笑两人诗风偏软。然而,纵观张九成一生,廷试策文,洋洋洒洒,直言刚正;为官之道,清明公平,拨乱反正;利诱之下,洁身自好,正气凛然,可谓称得上是一个硬汉,其文自是柔中带刚。