遵义天门河水电厂:抗战中诞生的贵州第一个水电厂

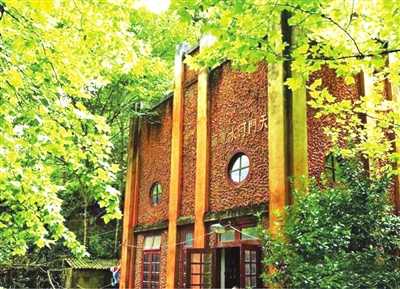

天门河水电厂地面建筑 资料图片

天门河水电厂部分地下场景

刻在地下机房门楣上的校徽

随着抗日战争形势的变化,四十一兵工厂于1938年秋迁来桐梓,之后迅速投入生产。随着前方需求扩大,原来的两台柴油发电机组难以为继。为了保证生产需要,国民政府军政部兵工总署决定修建水电厂以解决动力紧张的问题,选址于娄山关镇独石村上天门洞西侧,建成了贵州第一个水电厂——天门河水电厂。

在天门河水电厂的建设中,总工程师陈祖东(又名陈华夫,浙江湖州人,中国工程学会会员及中国水利工程学会会员)负责工程具体实施,参加设计的有清华大学、浙江大学、东北大学、西北大学和工业大学五所院校,至今这五所院校当时的校徽仍清晰地刻在水电厂地下机房的门楣上。

天门河水电厂包括机房蓄水库、蓄水坝(建完后称为小西湖)、明渠、暗渠等部分,于1939年3月正式动工,由八家营建公司参与建设,各项土建工程于1941年春夏之交完工。

发电机采用的是美国奇异公司1942年的产品,为两台封闭型伞式三相交流同步发电机,功力为576千瓦(2×288千瓦);水轮机为中型法兰西斯立式,由美国勒菲尔公司制造,并带有伍德华式油压机,自动手动HR卧式缸立调速机两部。以上设备总重量达100余吨,由于当时沿海航空线均被日军控制,该批设备只能由美国拆散空运至印度加尔各答。经当时的兵工署长俞大维、副署长杨继增出面与驻印美军空运部协商,总工程师陈祖东两次前往印度,最终得以通过当时开辟的驼峰航线——飞越喜马拉雅山空运至昆明,又由昆明用汽车运抵桐梓。

这批设备运输当时颇费周折,特别是主要部件,光电机芯就重达三吨,创造了当时驼峰航线单体空运重件纪录。当时美军机场主管卡尔德少将等为固定机体进行押运,对平安完成此次空运任务作出了积极贡献。至今这座为抗战而建的水电厂,成为中美共同参与反击法西斯的最好物证,水电厂至今仍然能正常运转,成为活着的文物,仿佛告诫人们不要忘掉那段悲壮的历史。

天门河水电厂的水库犹如明珠镶嵌在大山深处。由于该厂厂长、员工很多为江浙人,厂方在水面上及周边仿西湖格局建了湖心亭、放鹤亭、望湖亭、三潭印月、柳浪闻莺等景观,并称为“小西湖”。水库蓄水经闸门流经明渠再进入暗渠。

为了隐蔽,天门河水电厂利用天然溶洞开凿地下室作为主电机房,建筑材料也以石料为主,是中国最早的溶洞电站,也是贵州的第一所水电站。机房石壁上有一块建厂碑记,记述了机件购进、运输及安装过程。石壁下端有一只镌刻精美的龙头,将桐梓流传久远的“东水向西流、飞剑斩龙头”的掌故寓于其中。

天门河水电厂是在国家民族危亡时期,集中了当时有限的人力物力建设起来的,是民族凝聚力的象征,反映出当时上下一心,为驱逐日寇而付出的心血。水电站设计之巧妙、工程之浩繁,其设计为当时国内几所知名学府共同参与,是精英们用知识报国的经典之作,对研究我国二十世纪三十年代水电建设史有重要意义。时任教育部长的陈立夫为之题写的“入天门而夺天工”,则是对其精准的评价。

当时的桐梓石工,在生活艰辛的年代为水电厂建设付出了艰辛的劳动,为此陈祖东总工程师(解放后为清华大学水利系教授)写下了一首《石工歌》,“为伐石著辞以至创业维艰”。

天门河水电厂建成后,四十一兵工厂生产得以保障,抗战期间,这里生产了国产武器(步枪、机关枪)的四分之一以上,有力地支援了前线抗战。

相关链接——

驼峰航线:1941年12月,太平洋战争爆发后,香港、缅甸相继沦陷,重庆至仰光的空中航线被日军“切断”。1942年5月,因缅北沦陷,滇缅公路交通也被断绝。为维持国际交通,中美两国被迫决定在印度东北部阿萨姆邦和中国昆明之间开辟一条转运战略物资的空中通道。4月8日,美国空军第一次飞越喜马拉雅山,由于这一区域为世界屋脊,山峦起伏状如驼峰,这条空运航线被称为“驼峰航线”。

“驼峰航线”是世界战争空运史上持续时间最长、条件最艰苦、付出代价最大的一条空运航线。“驼峰航线”的开辟打破了日军对中国的严重封锁,对支撑抗战胜利大局起到了重要作用。