【方志上海】潮起潮落苏州河:说“闸”和“桥”(二)

“垃圾桥”的前世今生

跨苏州河的外白渡桥与浙江路桥都是钢桁架桥,均于1908年通车,是目前上海市中心区仅剩的两座百年老桥,在相当长的时期里,也是上海地标性建筑物。2015年春,浙江路桥拆下后大修,同年底竣工通车。

浙江路桥是以联通浙江路和北浙江路(浙江中路和浙江北路)而得名的,它还有一个颇奇特的俗名—“垃圾桥”或“老垃圾桥”,以前,俗名“垃圾桥”的名气和使用频率还远远高于它的正名“浙江路桥”,许多人想知道这“垃圾桥”名称的来历,也想知道更多的关于这座桥的历史故事。

垃圾桥、老垃圾桥、新垃圾桥

旧上海有租界,苏州河南岸是英租界,北岸是虹口美租界。虽然早在1863年两租界合并为“英美租界”,即后来的“公共租界”,但人们仍习惯称苏州河南岸的租界为英租界,北岸为虹口美租界。一直到1899年前,南岸英租界的西界在泥城浜,就是今天的西藏中路;北岸虹口美租界的西界在今天的河南北路。早期,租界的东部,即靠近外滩的地方相对繁华,泥城浜是租界西界的边缘,相对冷僻,早在1863年,经工部局准许,英商上海煤气公司就在泥城浜与苏州河相汇处圈进30亩地建了一个煤气厂,并于1865年供气,上海有煤气的历史已经有150多年。生产煤气的原料就是煤炭,于是煤气厂边上有一个面积不小的煤栈,这里的环境一定是很差的。租界的市政建设和人口增长速度较快,每天会产生大量的生活垃圾和建筑废弃物,主要通过船运的方式运到郊外,或作肥料,或作填埋处理,工部局就因势利导,在煤气厂的煤栈边上建立垃圾码头和堆栈,部分城市垃圾在这里集中上船,运往外地。不过,没过多少年,英租界的全域均成了闹市,垃圾码头放在这里确实不太合适,就统一集中到苏州河北岸的虹口港,而原来的垃圾码头被建为租界关押外国人犯的“西牢”,它的正大门开在厦门路180号,又称“厦门路监狱”,不过,在相当长的一段时期里,上海人仍习惯把这一带称为“垃圾码头”。

原来的浙江路桥是木桥

浙江路木桥建于1885年(光绪十一年)前,因为与原本的垃圾码头相近,于是被叫作“垃圾桥”。约1899年,工部局又在“垃圾桥”的西面,相当于现在西藏路桥的东侧再建一木桥,就被叫作“新垃圾桥”。出现了“新垃圾桥”,原来的“垃圾桥”也被叫作“老垃圾桥”。由于过往浙江路桥的人流量很大,所以,“垃圾桥”或“老垃圾桥”的知名度比“新垃圾桥”高出许多。

泥城浜是苏州河南岸的小支流,在1899年之前是英租界的界河。泥城浜的西面是著名的跑马场(相当于今人民公园和人民广场),工部局在浜上建了南泥城桥(福州路)、中泥城桥(南京路)、北泥城桥(北京路)。从1914年开始,工部局填泥城浜筑西藏路,由于煤气厂在泥城浜的北端,填浜筑路遇到阻力,南端的工程早已结束,而北段的工程一直拖到20年代才完工,也就是讲,北京路的北泥城桥最后才被拆除,于是,其他的泥城桥被拆后,只有北泥城桥还存在了若干年,上海人就把北京路西藏路一带叫作“泥城桥”。直到今天,上海地图中把“泥城桥”作为俗地名标在北京路西藏中路口。所以,西藏路桥可以叫作“新垃圾桥”,但不叫作“泥城桥”,但二者相距很近。

为开通电车而建的垃圾桥钢桥

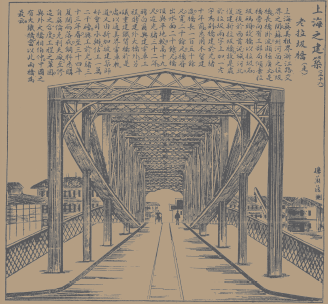

1909年《图画日报》“上海之建筑”专栏绘“老垃圾桥”。配图文对垃圾桥的历史有较详细的记录。桥上只铺单轨

20世纪初以前,上海城市交通工具主要是独轮车、人力车(即黄包车)、马车。1899年公共租界扩界成功,它的东界延伸到杨树浦底端,西界延伸到了静安寺,东西的直线距离十几公里,传统的人力车已难以适应城市发展和交通出行的需求,于是,租界当局开始规划在上海铺设铁轨,开通电车。最早规划的电车中有从静安寺始发,沿静安寺路(南京西路)、南京路向东,到外滩后向北越过苏州河后驶抵虹口公园的“第1路”电车,有从十六铺始发,沿外滩北行,越过苏州河后向东,沿百老汇路(大名路)、杨树浦路,一直到杨树浦底的“第3路”电车,有多条电车须在外白渡桥过江,所以,外白渡桥设计承重30吨,铺双轨。而就在规划电车建设后不久,中国自行规划和建设的沪宁(上海至南京)铁路已破土在即,上海火车站(即北火车站)的位置也初步确定,于是,工部局临时增加了一条从北火车站始发,沿“界路”(即今天目东路),向西,到北浙江路向北,在“垃圾桥”越过苏州河继续南行,抵达“东新桥”(今浙江路延安东路口)。于是,必须在“垃圾桥”上增加建设一座钢桁架桥。由于无法预计沪宁铁路的全面通车时间,也难以估计沪宁铁路通车后的客流量,当然也考虑到电车建设(如轨道沿线的动迁费用)和桥梁建设费用,“垃圾桥”的设计要求较低,钢桁架桥长61米,宽14.8米,设计载重15吨,两侧为人行道,只留下6.8米的车行道,因须保证人力车从车行道通过,设计为单轨,也就是讲,同时只能有一辆电车从桥上通过。

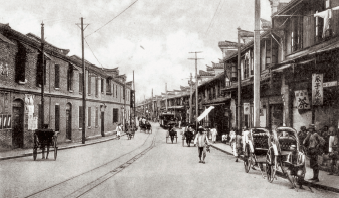

浙江路电车轨道是单轨, 设“候车区”,如对方有车驶来,须在“候车区”等候

当电车规划确定后,工部局即开始招标,据记载有4家海外公司参加竞标,最后,英国的白尔公司(Bruce Peebles & Co.)中标。因合同中约定,中标者除了负责电车建设外,还获得上海公共租界电车的21年经营权,于是白尔公司另外组建了上海制造电器公司(Shanghai Electric Construction Co.,Ltd.),即人们称的“英商电车公司”。浙江路钢桁架桥于1908 年通车,不过,上海人仍按习惯称其为——垃圾桥。

垃圾桥设计上的缺陷

规划的“第5路”电车往返行驶于北火车站与东新桥之间,往返的电车都从垃圾桥过桥,但垃圾桥只铺单轨,于是,就在垃圾桥的北堍设“候车区”,南行的电车在过桥时必须观察对方的电车是否上桥,一旦发现对方电车已经上桥,必须先进入“倒车区”,等对方电车驶过后才能上桥。工部局对沪宁铁路的通车时间和通车后的客流量估计明显不足,沪宁铁路与上海电车同时于1908年通车,沪宁铁路的客流量很大。要坐电车往返于北火车站与租界的人流量特大,于是电车公司只得在电车后加挂拖车,而挂了拖车的电车倒车就没有那么方便了。1924年出版报人陈伯熙著《上海轶事大观》中提到: 浙江路桥较陡,在桥北的车辆看不到对面驶来的车辆,一旦进入单轨时发现桥南的车辆也已进入单轨,北面的车辆只能倒退回到双轨上,让对面的车辆通过后再行驶过桥,而当时的电车已增加拖车,拖车不受控制,因倒车而引发的事故不断发生。一个月后,电车公司在浙江路桥的中间立了一木牌,可以转动,木牌的一面是红色的,另一面是白色的,由专人看管,桥下的司机看到白牌可以通行过桥,而看到红牌,就必须停靠到双轨上,等对方的电车通过,红牌变成白牌后才能进入单轨过桥,这也就是上海最原始的traffic signal(交通信号)或traffic light(交通信号灯,俗称“红绿灯”)吧!浙江路桥通电车后,便捷的交通促进苏州河两岸经济发展,促进苏州河北岸房地产的发展和人口增长,需求过江的人数日益增长,于是,浙江路桥设计上的缺陷暴露无遗,而只获得21 年电车经营权的英商电车公司既不肯放弃电车经营的利益,也不肯出钱重新建设浙江路桥,唯一可行的办法就是对桥梁改造,提升桥的载重,提高通行能力。

1924年,英商电车公司对浙江路桥进行大修和改造,由于原设计的“慢行道”与“车行道”被钢桁架隔离,无法改动,只能将“车行道”中的“慢车道”取消,将原来的单轨改铺为双轨。在浙江路(包括外白渡桥)建设时,水泥在建筑上的使用尚未普及,水泥的价格很高,所以,桥上均为木地板。在这次改造中,原木地板全部被改为“水门汀”(英文cement的“洋泾浜语”,旧时又称“洋灰”,即水泥)路面,这又使桥的自重增加不少,当然,该桥原设计承重15 吨,只允许一辆不挂拖车的电车通行,改为双轨后,就有可能两辆挂拖车的电车同时从桥上通过,要提升桥的载重,只能用加固基础和改动钢桁架的方式。我们现在见到浙江路桥与当初建造时的浙江路桥的外观是有明显不同的。

“原样复建”的垃圾桥

钢是在冶炼过程中加入微量碳而硬化了的铁,如加入铬、镍、锰、钨等稀有金属,那就可以获得品质更优的不同合金钢。钢的冶炼始于19世纪中期,硬度、韧性比原来的铁强多了,但与今日的钢材相比,充其量只能是一种比铁硬的“钢铁”,但是,钢铁的出现改变了世界。19世纪至20世纪初,世界各地利用钢铁建设了跨度更大、载重更重的钢桁架桥,用大量的钢材拼接成桁桥,直接架到桥墩上,目的就是利用桁架增加桥的跨度和载重,并不是为了桥的造型或美观。当人们在建筑材料上有了更多的选择余地后,人们再也不会去花大成本建设钢桁架桥,现存世界各地城市中的钢桁架桥大多已有百年以上的历史,浙江路桥和外白渡桥也不例外。

(原载于《苏州河》 上海市地方志办公室 上海通志馆 主编,薛理勇 著,学林出版社 出版)