品牌山东|潍坊:梨花满院飘香雪 高楼夜静风筝咽

“清明时节,人们到郊外放风鸢,日暮方归。”宋人周密在《武林旧事》写道,阳春三月,春风徐徐,花开遍野,正是郊游踏春的好时节,放风筝是自古时候以来踏春时的最好的户外活动,北宋张择端的《清明上河图》,宋苏汉臣的《百子图》里都有放风筝的生动景象。

风筝,古名“纸鸢”,又名“鹞[yào]子”,是普及于山东各地的一种玩具,尤以潍坊盛。

潍坊风筝的源头可以追溯到鲁国大思想象墨翟制作第一只“木鸢”,至今已有两千多年的历史,但真正开始兴盛,走向民间却是在明代。到清朝中叶,潍坊开始出现专门从事风筝制作的民间艺人。相传有位姓陈的哑巴艺人扎得风筝新颖好看,放得又高又稳,远近闻名。这时,清明节前后竞放风筝也成了当地的踏春风俗。据《潍县志稿》载:“本邑每逢寒食,东门外,沙滩上……板桥横亘,河水初泮,桃李葩吐,杨柳烟含,凌空纸鸢,高入云端。”

“清明,小儿女作纸鸢、秋千之戏,纸鸢其制不一,于鹤、燕、蝶、蝉各类外,兼作种种人物,无不维妙维肖,奇巧百出,”曾做过七年潍县县令的大诗人兼书画家郑板桥曾写过这样的诗来怀念潍县:“纸花如雪满天飞,娇女秋千打四围,五色罗裙风摆动,好将蝴蝶斗春归”,把潍县的风筝特点和放风筝的风俗描写的淋漓尽致。“一百四日小寒食,冶游步上白浪河,纸鸢儿子秋千女,乱草新来春燕多”,这是潍县诗人郭麟对他家乡清明寒食放风筝的真实描写。

到近代,潍县成了国内外闻名的风筝产地和市场,有首《竹枝词》是这样描写当时风筝市场的盛况的:“风筝市在东城墙,购选游人来去忙,花样翻新招主顾,双双蝴蝶鸢成行。”

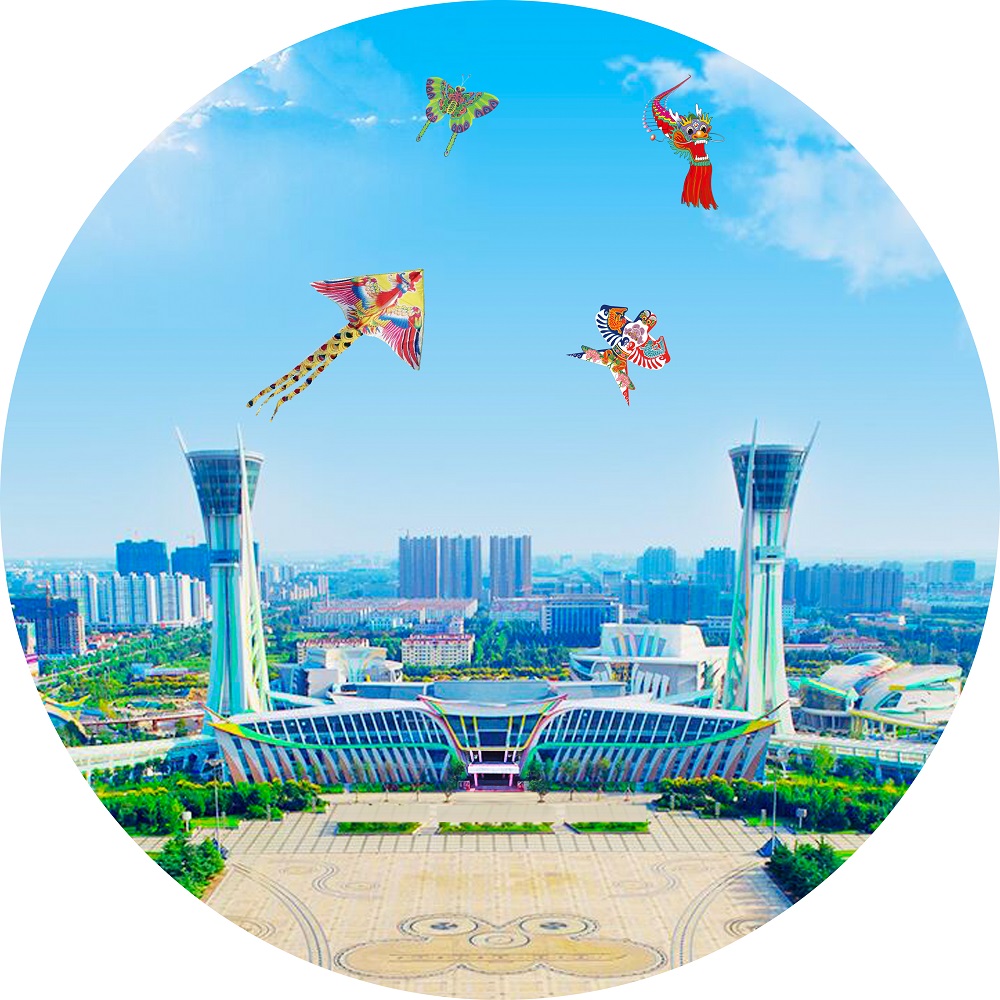

纸鸢飞舞,风筝满天

秋凉夜入潍坊城,溢彩流光满城星。试问秦池何处有年画剪纸又风筝。

风筝飘洋过海,被带到美国、日本当作艺术珍品馆藏起来。新中国成立后,潍坊风筝作为潍坊市的象征,更加受到当地人民的珍爱和重视。从1984年起,潍坊市人民政府根据美国友人大卫切克列的建议,举办了第一届潍坊国际风筝会,从此,一年一度的潍坊国际风筝会在潍坊举行。1987年,潍坊市被国内外风筝界选为“世界风筝都”。国际风筝联合会还作出决定,将国际风筝联合会的总部设在潍坊。

2019年 第36届潍坊国际风筝节

好风凭借力,送我上青云。

每当4月20日风筝节到来之际,广场上就更热闹了;世界各国的风筝爱好者云集潍坊,我们潍坊人便会用微笑来欢迎来自世界各国的友人,在广场上同他们一起放飞自己精心制作的风筝。这时,不管是相识还是不相识的,都会在一起游玩、娱乐,当你问他们对潍坊风筝的评价时,他们便会不约而同地伸出大拇指说;“潍坊风筝,OK!”

风筝