每日诗词 | [宋]朱熹《咏方塘》

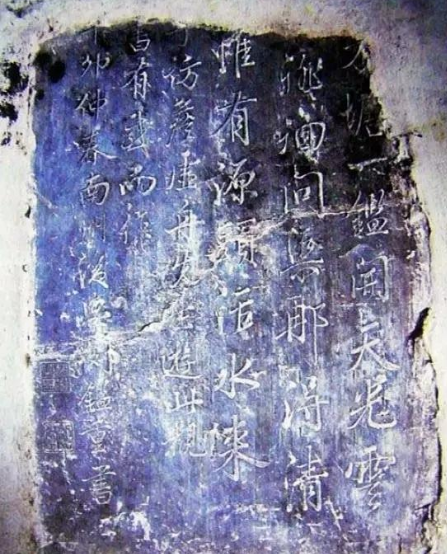

朱熹《咏方塘》的断碑

《咏方塘》

半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊。

问渠那得清如许?

惟(为)有源头活水来。

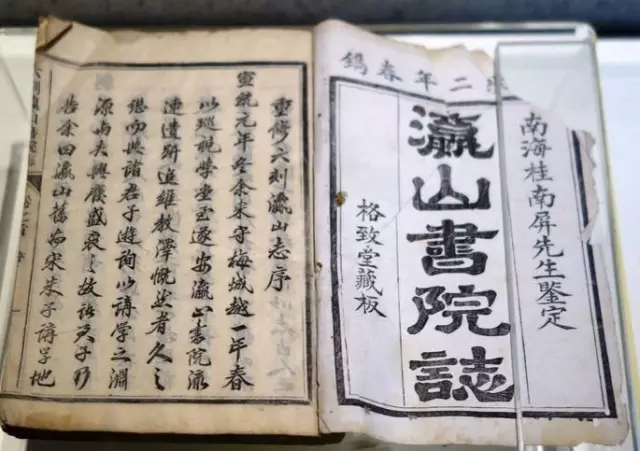

《咏方塘》选自《光绪严州府志・艺文》,也刊载于《民国遂安县志·艺文》。此诗题目还有《观书有感》《题方塘诗》等。

朱熹(1130—1200年),字元晦,号晦庵,南宋徽州婺源(今江西省)人。绍兴进士。著名理学家,教育家。在哲学上继承和发展了二程(程颢、程颐)关于“理”“气”关系的学说,集“理”学之大成,世称“程朱学派”。曾在遂安瀛山书院讲学。

这座迄今有九百年历史的瀛山书院,座落在距千岛湖姜家十公里的郭村瀛山之麓,现存有大观亭、得源亭和半亩方塘等遗址。瀛山书院因朱熹讲学并作《咏方塘诗》而影响深远,也因创办瀛山书院的詹氏家族科第蝉联、人才辈出而名噪一时。出现了如后世陆登鰲所说的“瀛山一席与鹿洞、鹅湖并成鼎足,可也”的鼎盛局面。

南宋时,朱熹因慕吏部侍郎詹仪之(1123—1189年)在瀛山书院讲学之名,特地从江西白鹿洞书院来到瀛山。

幼承家传、研习理学,素养渊深的詹仪之于绍兴二十一年(1151年)中进士,官至礼部侍郎。此时,詹氏家族还有很多在朝中为官,其伯父詹大方为工部尚书、枢密院使、参知政事;另一伯父詹大和为桐庐、临川等郡守。他们均与时任宰相、南宋力主抗金的朝廷重臣张浚(1097-1164,字德远,号紫岩居士)交厚,张浚有子张栻(1133—1180,字敬夫,号南轩),精于理学,为湖湘学派集大成者,与詹仪之是世交,并且很早就成了学术上的知音。时徽州婺源人朱松(1097一1143,字乔年,号韦斋,)为秘书省正字,与张浚都是主战派,私交也很深。朱松之子、理学大师朱熹与张栻也早就志同道合,结为挚友。

南宋绍兴二十一年(1151),朱熹入临安铨试中等,授左迪功郎、泉州同安主簿。此时,詹仪之也到临安参加会试,会试后,到张浚家拜访,正好碰上同在张家为客的朱熹,两人一见如故。乾道五年(1169),张栻调任严州知府,理学大家、婺学创始人吕祖谦(1137—1181,字伯恭)任严州州学教授。此时的朱熹、张栻、吕祖谦三人,学著东南,被推崇为“东南三贤”。赋闲在家的詹仪之大喜过望,随即赶赴严州与张、吕“日以问学为事”。是年秋天,朱熹率弟子来访严州张栻、吕祖谦、詹仪之。一时名士雅集,谈笑有鸿儒。

乾道七年(1171)、九年(1173),詹仪之两次邀朱熹来瀛山书院讲学。

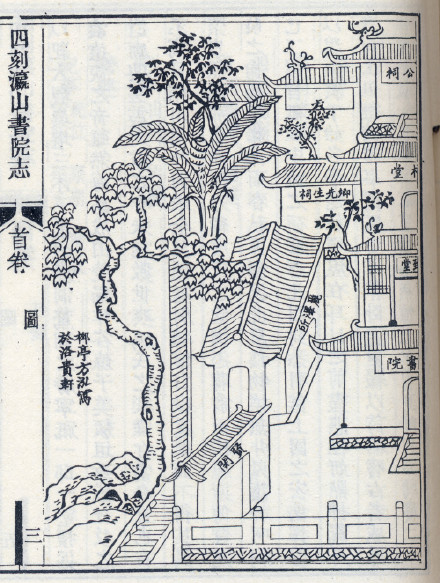

旧志载“结庐其中,凿池引泉,注之以为方塘。”宋熙宁年间,担任中宣大夫的遂安人詹安始建书堂于郭村乡上郭村马里凹右侧山包上,初名“双桂堂”。淳熙二年(公元1175年)詹安曾孙詹癸居殿试第一(状元),遂以“益瀛”之意,易双桂堂为瀛山书院。建大观、得源、登瀛三亭,凿方塘、辟花园、架登瀛桥,颇具规模,为当时文人学士云集之所。

瀛山书院

这年冬天,朱熹与詹仪之正在得源亭研究“格物致知”之学,老天突然下起鹅毛大雪来,詹仪之随口吟了一首唐诗:“北阙彤云掩曙霞,东风吹雪舞山家。琼章定少千人和,银树长芳六出花。”朱熹听罢,忽有所思,便踱出亭外,撩起道袍张罗了一些雪花进来。

詹仪之

朱熹

仪之问:“此作何用?”

朱熹说:“你刚才说‘银树长芳六出花’,我想和你讨论雪花为什么有六出、五出、四出的?”

仪之说:“这是天空造物之妙,何必辨之!”

“不对,这是自然界造物之妙。我经过多年的观察,发觉雪花之所以有六出、五出、四出,乃冷风吹击所致,正如掷烂泥于地,泥必溅开各种形状一样。”朱熹边说边指着袍上粘的雪花给詹仪之看。

詹仪之看了,点头称是:“朱兄所见极是,不过,我等探研经史之人,辨此何益?”

朱熹说:“要穷极事物之所以,方能获得真知,不能囿于前人之成说,这才是‘格物致知’啊!”

仪之听后,觉得很有道理,便提起笔来,写了一联送与朱熹:“紫阳问学当千古,白鹿规模又一天。”

半亩方塘

朱熹想回赠一首诗给詹仪之,一时无题,便背着手踱起步来。忽见瀛溪水潺潺流入方塘,心有触感,便提起笔来,写了一首《咏方塘》诗送给詹仪之:

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许,惟(为)有源头活水来。

詹仪之一看,连声称好:“承蒙朱兄赐教,对于学问,的确是学无止境,只有源头深,才有活水来啊!”便将朱熹《咏方塘》刻石立于得源亭中。

现在,杭州淳安郭村瀛山脚下的方塘旁,得源亭内,还保存着朱熹《咏方塘》诗的半截断碑。