人文史话丨苏东坡的常州情结

苏东坡有个雅号叫“毗陵先生”,他的部分作品还被弟子编结为《毗陵集》。他生前曾多次来常,最后终老常州顾塘桥畔的孙氏馆(藤花旧馆)。

常州苏东坡纪念馆内苏东坡雕像

苏东坡的常州情结系于运河。宋时常州科举辉煌,北宋乾德五年(公元967年)到南宋咸淳三年(公元1267年)总共九十二次科举中,常州举进士八百零六名,平均每次有九人得中;大观三年(公元1109年)宋徽宗大取天下贡士,常州五十三人榜上有名,“龙颜”大喜,褒奖常州太守众官,下诏曰“进贤”。嘉祐二年(公元1057年)仁宗取进士二百六十二人,苏轼名列前茅,同榜常州人氏高中十二人,其中的蒋之奇、丁骘、单锡等成为苏轼志同道合、交往密切的挚友。同科才俊惺惺相惜,自此开始了东坡同常州的不解缘。

常州苏东坡纪念馆

早年东坡同蒋之奇曾有“卜居阳羡”之约,后来又跟丁骘、单锡结为姻亲,常州成了东坡真正的第二故乡。熙宁四年(公元1071年)东坡出任杭州通判,时年三十六岁,正是踌躇满志的大好年华,他幸运地遇到了嘉祐年间曾在常州任刺史的新任杭州太守陈襄,两人推心置腹,肝胆相照,大有相见恨晚之慨。在杭三年,东坡协助陈襄修浚西湖六井,解决杭城内涝和饮用水碱化问题。这期间他曾多次往来于常杭之间,考察江南运河,并受命以转运司檄,往遭受水灾的常州、苏州等处赈济灾民。后来东坡又曾到湖州、扬州为官,并重回杭州任太守。转辗运河城市治水理政的丰富实践,使东坡颇多心得,由此萌发了立足吴中、全面修浚江南运河、根治西湖、太湖流域城市水患的构想。元祐六年(公元1091年),东坡在杭州任上奉调入京任吏部尚书。东坡曾谢辞京官,愿留在地方做事,未能获准。这年三月,东坡取道运河,乘船北上,在湖州、苏州、常州都泊船停留,走访友好,游览名胜古迹。在常州逗留多日,还在太平寺净土院、法华院等处赋诗纪事。到京就任后的七月二日,东坡以翰林学士、吏部尚书职奏请单锷《吴中水利书》状,并亲为此状附言,可惜未被重视。后来,东坡官场失意,屡遭贬谪,此事踪影渐消,宋代正史亦无记录,《吴中水利书》作为《苏轼进书状》附录,收在了后人编的《东坡集》里。这是怎样一个人、怎样一本书,值得苏东坡如此倾心举荐?

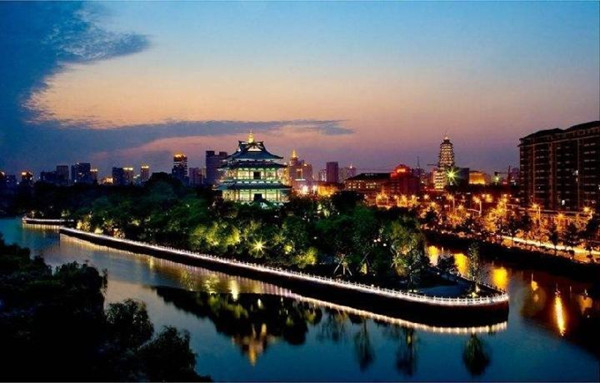

常州东坡公园,苏东坡当年弃舟登岸入城之地

单锷是东坡科举同年挚友单锡的胞弟,嘉祐四年进士,及第后不为官,唯留心于吴中水利,常独乘小舟往来于苏州、常州、湖州(三吴之东吴、中吴、西吴)间,经三十余年考察研究著就《吴中水利书》。由于作者是宜兴人(宋时属常州府),又作了多年的实地调查,“凡一沟一渎,无不周览其源流,考究其形势”,通过对吴中(三吴地域)地貌地理、历史沿革的把握和分析,提出了根治吴中水患的重点规划和措施。实际上作者考察的视角远不止于吴中三州,书中设计的规划及措施也涉及到了大部分江南运河区域。单锷科举而不仕,穷毕生心血成《吴中水利书》一篇,虽未为宋时用,但为后人提供了重要借鉴。明清两朝数位钦命巡抚大臣如明代的周忱、张国维,清代的林则徐等都不同程度地采纳或借鉴了单锷的主张,为吴中三州水利建设做了许多大事、好事。《吴中水利书》在热议水利风起的北宋中叶,把关注点聚焦到江南运河的吴中段,开启时尚新风。继单锷之后,许多有识之士热衷于吴中水利考究,一大批水利专著问世:同时代郏亶、郏侨父子的《吴中水利论》、《吴门水利书》,元代任仁发的《水利集》,明代归有光的《三吴水利录》、张国维的《吴中水利全书》。尤其是崇祯年间成书的《吴中水利全书》,七十万字煌煌大观,是我国古代最大篇幅水利专著,钦定四库全书书目。其来龙去脉还当从苏东坡推荐的《吴中水利书》说起。

谁能说以苏轼那样大名声的举荐遭冷落不是一大重挫?以东坡的文人性情,他至少是负着一份内疚的,为自己没有周密思考、准确判断,为自己缺乏城府、书生气十足;对于单锷、对于众多期待的友人,对于他所钟爱的第二故乡常州,他是心有余而力不足啊!

元丰七年(公元1084年),东坡赴汝州任途中,先是十月十九日过扬州时上《乞常州居住表》,但未得以投进;十二月一日,舟抵泗州时再撰《乞常州居住表》,遣人入京于鼓院投之。年后正月即悉上表获准,东坡喜不自禁,并即改道回常。可惜不久又获新登基的哲宗的另外任用,自此与常州失之交臂。

靖国元年(公元1101年)六月,身心俱疲的东坡终于得以辗转万里,从海南北返常州。行舟大江经奔牛入常州城时,万人空巷,随观风采。同时代人笔记载:“东坡自海外归毗陵,病暑,着小冠,披半臂,坐船中,夹运河岸,千万人随观之。东坡曰:‘莫看煞轼否?’”此言不幸说中,在常未逾月,七月二十八日,一颗伟大的心脏停止了跳动。之前,东坡曾上表“以疾告老於朝”,其中说道:“今已至常州,百病横生,四肢肿满,渴消唾血,全不能食者二十余日矣,自料必死。”只能说,终老常州,对于东坡是顺遂天意,视之如归了。