爱国情 奋斗者丨“南方麦王”程顺和:一辈子做麦田的守望者

程顺和,中国工程院院士、江苏里下河地区农科所研究员、著名小麦育种专家,被誉为“南方麦王”。曾荣获国家科技进步一、二、三等奖,江苏省科学技术突出贡献奖。2005年当选为中国工程院院士。

程顺和

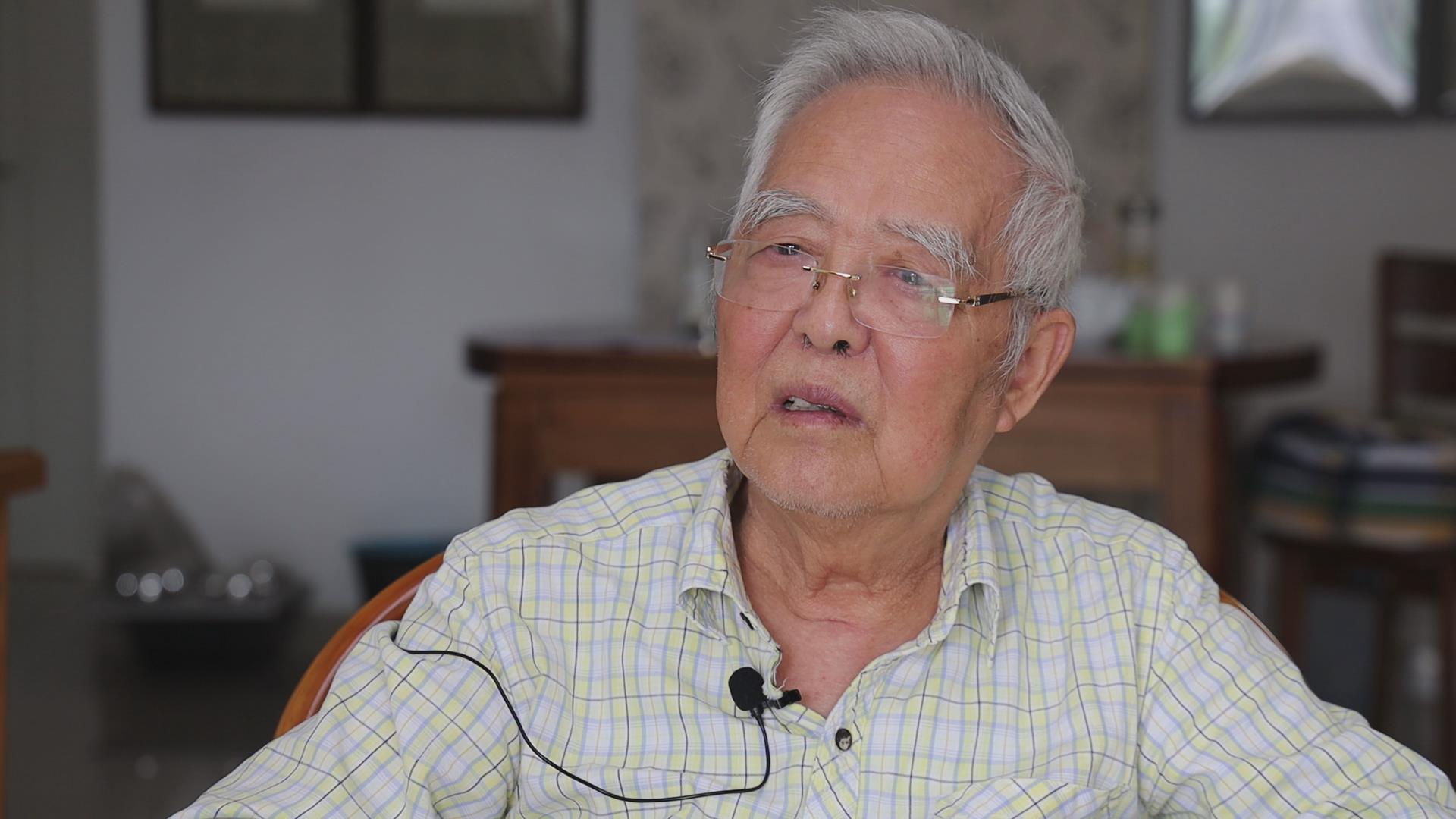

悠悠万事,吃饭为大;风吹麦浪,粮安天下。说到里下河百姓的吃粮问题,常常绕不开一个人,农民们叫他“南方麦王”——程顺和院士。教师节当天,记者敲开了程院士家的门,却发现我们好像选错了时间。满屋子的研究生戴着口罩,手捧鲜花水果,却个个毕恭毕敬,等着“挨训”。

“要想培育出好品种首先要吃得了苦,要有一点耐心,没有耐心,稍微吃点苦就喊起来了,这个就没意思了,搞科研哪有不苦不累的?”

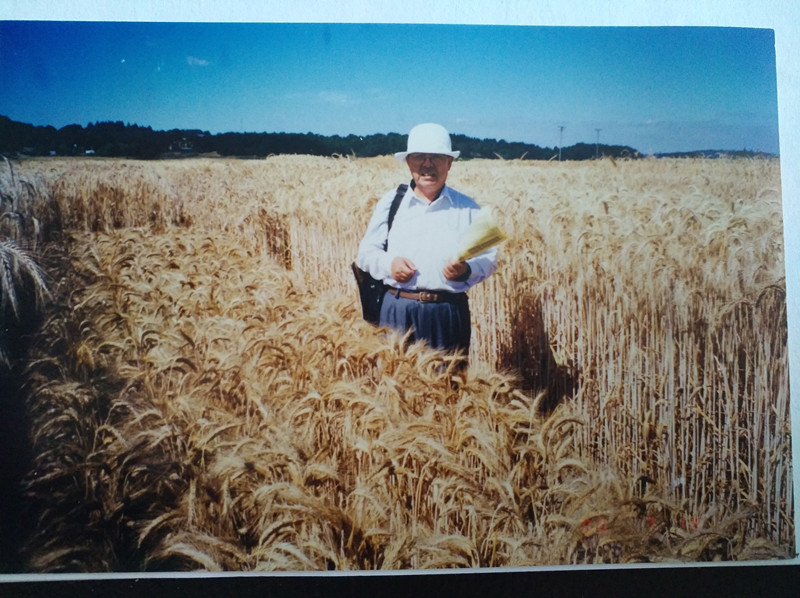

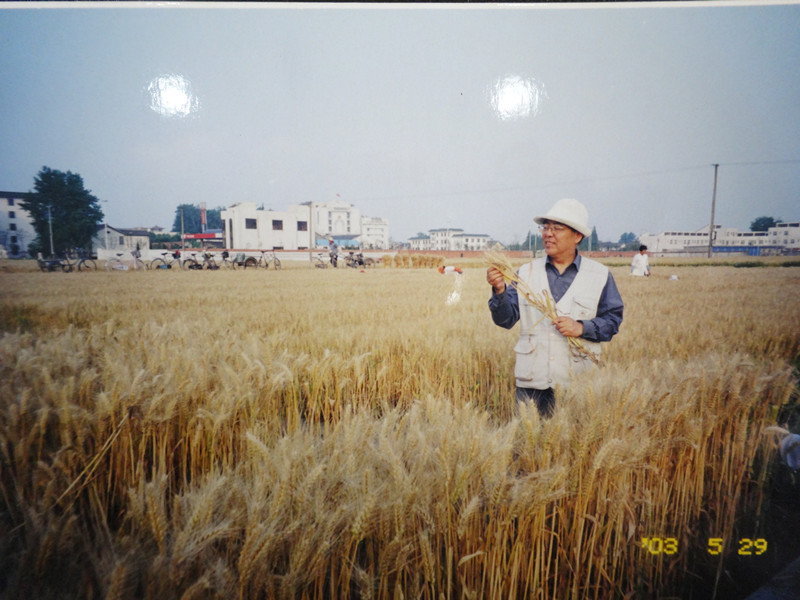

程顺和工作照

戴口罩是因为程院士做过肺部手术,学生们担心老师的身体。等着“挨训”是因为徒弟们深知,严谨、严厉、严格是程院士的科研态度和治学风格。

动荡岁月立志向:跳农门,中国人的饭碗要拿在自己手里

1939年,程顺和出生在江苏溧阳农村。战乱和困苦成了他童年的主题,5岁时父亲不幸去世,年幼的他被舅舅放在箩筐里四处逃生。幸运的是,母亲拼尽全力拉扯两个儿子,每日打零工,帮富裕人家做饭洗衣,从山上挖野菜充饥。饥饿中的动荡岁月为程顺和人生选择埋下了伏笔。

“考大学的时候我有两个理想:一个是搞医,可以给人看病;另一个是搞农,搞农就可以研究粮食生产,大家都要吃饭,后来我就考了农业。”

程顺和在田间工作

1962年大学毕业后,程顺和被分配到泰兴稻麦良种场。从此,他吃饭睡觉都在这个小小的良种场里,全力以赴开展小麦育种工作。1972年,程顺和从农校被调到一条马路之隔的扬州地区农科所,也就是现在的江苏里下河地区农科所三麦组工作,他开始进行小麦品种选育和高产栽培研究。

“当时的平均亩产量是300多斤,我的研究成果达到了亩产1000斤,那个时候这样的产量已经不简单了。”

亩产500公斤的扬麦1、2、3号在淮南麦区创下了纪录,也在业界一炮打响。

“一亩地产这么多,主要有两个因素。一个是种植品种本身的质量,另一个是同样的品种你采取了什么样的措施,总之还是要花功夫。”

十年一剑育良种:谋高产,赤子之心追梦麦田

培育一个小麦新品种需要10年左右的时间。程顺和半个世纪的人生轨迹,就这样与培育希望紧紧结合在了一起。育种是一项极其艰苦、繁重而周期又很长的工作,每年从秋播到夏收漫长的9个多月中,不管风吹雨打、烈日酷暑,都必须按时、按质、按量在田里观察、记录、测试和对种子进行考察。

“不辛苦不会有好的收获,要搞科学研究,要有创造,你必定要下决心,做好吃苦准备。”

为了寻找小麦育种的突破点,程顺和长年累月泡在试验田、温室和实验室里,到了小麦生长后期,他更是从早到晚工作在田间地头,甚至家里买房子都把“靠近试验田”这一因素放在首位考虑,为的就是方便常去田里转转。在通往江苏里下河地区农科所的路上,这位戴黑框眼镜、挎着帆布包的学者每天往返。冬去春来,这条路他一走就是40多年。

“我最讨厌人家跟我说星期几,你就告诉我几号。我星期天不休息,节日也不休息,春节的时候我一直在温室里面,搞杂交、配种,就是在温室里面过春节。”

愿得此身长报国:立誓言,我要一直干下去

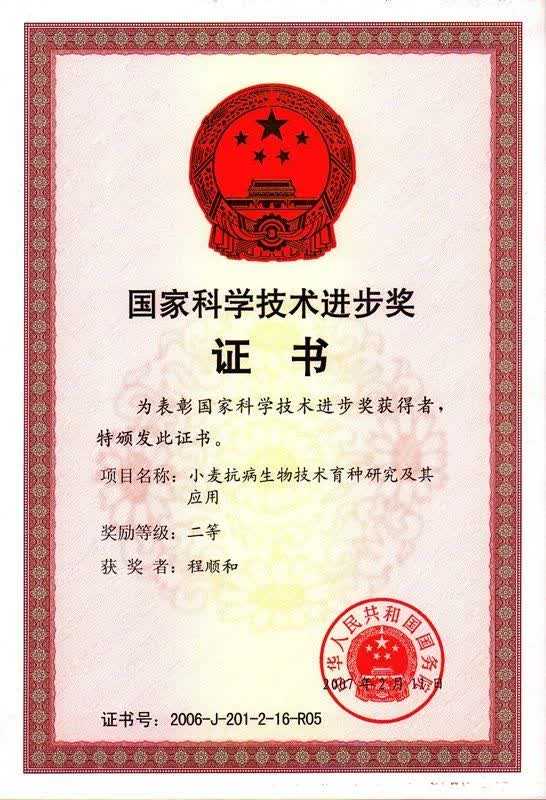

一分耕耘,一分收获,程顺和参与和主持育成对我国粮食增产发挥重要作用的扬麦系列小麦品种18个,多次受到国家表彰。其中扬麦3号、4号分别获农牧渔业部技术改进一等奖和国家科技进步三等奖。扬麦5号、扬麦158分别于1991年、1998年获国家科技进步一等奖,初步解决了世界小麦育种广适高产与抗赤霉病相结合难题。

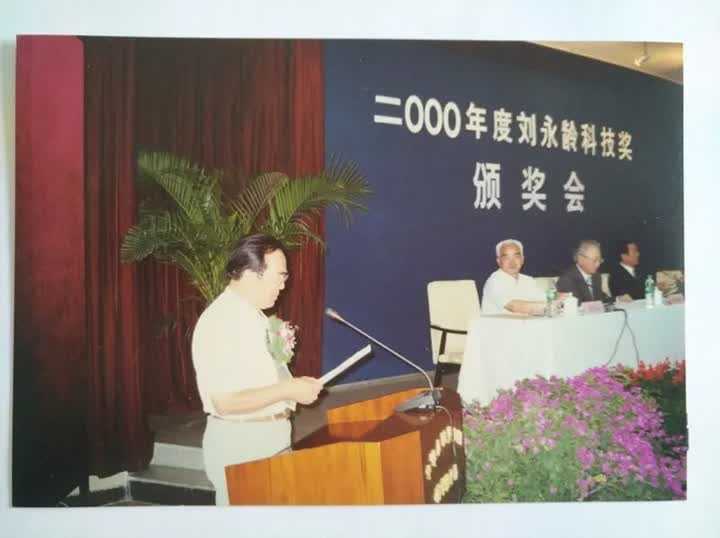

程顺和部分获奖照片

程顺和部分获奖照片

程顺和部分获奖照片

工作领域硕果累累,可说到家庭,程老心中有愧。

记者:“您的家庭或者孩子在支持您的科研路上有牺牲吗?”

程顺和:“肯定的,因为我基本上不顾家庭,家里什么情况我都不大清楚,我的夫人都扔给她了,包括孩子。”

科研上有重大收获,个人与小家也必定有所牺牲,可程院士说,和新中国第一批科学家们的境界相比,他还差得很远。

程顺和:“我觉得这批科学家不比解放军打仗舒服,很不容易的,我不如他们。”虽然肺部经历了重大手术,这位老院士的行程依然排得满满当当,时常工作到深夜。他说他要一直工作下去,这是他人生最坚定的选择。“科研我还要继续搞下去,小麦的赤霉病还要继续研究,我要一直干下去。

田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。下一个风吹麦浪的时节,我们的“南方麦王”依旧会微笑着静待颗粒归仓。五十载以田为家,程老投身农业硕果累累,科技奖励沉甸甸。致敬程老,致敬所有和程老一样投身祖国事业的建设者!