湖北宣恩耍耍:根植于群众 活络于乡土 跳不尽土家人的喜与乐

1957年秋天,对于湖北省宣恩县而言,格外热闹。一股“耍耍风”从首都北京吹向宣恩小城,该县各乡镇“耍耍班”培训随之铺开。

当年这股“热风”,离不开一个21岁的小伙子。他叫董兴林,当年9月15日,由他表演的“十样锦”耍耍作为湖北省优秀文艺节目之一,参加全国民间文艺汇演,在中南海怀仁堂进行公演,获得国家领导人赞誉。

对舞而跳,是为“耍耍”。王 俊 摄

进京归来,董兴林带着“耍耍旋风”回到家乡。此后半个多世纪,这种二人互跳的曲艺表演形式在宣恩扎根、发展并绽放繁荣。

根在乡土,“耍”活人气

手执画扇,指绕方巾,眉目传情,亦歌亦舞……动作滑稽诙谐,唱腔明快优美,这种由一男一女互相搭配的舞蹈在宣恩被称之为“耍耍”,是土家族最喜爱的舞蹈之一。

耍耍,也称“耍神”“喜乐神”,是“敬神”“娱神”“娱人”的一种民间舞蹈,为恩施地区土家族一种原始民间祭祀活动。追根溯源,这种舞蹈是土家族原始信仰中的一种敬祖神形式。清朝末年至民国初年,耍耍逐渐以娱神为主演变为以娱人为主。

物资匮乏的年代,耍耍表演舞台就在群众当中,庙会、民俗节庆、农时休闲、民间喜庆聚会等场合,都能看到耍耍的身影。宣恩人尤其喜欢耍耍,大街小巷、田间地头总能见到人们欢乐起舞的身影。

2019年6月6日,董兴林在教授徒弟们练习“文武耍耍”。 王俊 摄

宣恩耍耍既是舞蹈,又是曲艺;既能自娱,又能娱人。一旦(女)一丑(男)两个角色,舞蹈时旦角手执一方巾,丑角手执一扇子,丑角念唱词、舞动作,旦角配合,互相逗趣,尽情展示土家男女青年的爱恋情感,突出“喜”与“乐”的主题。

植根于群众,活络于乡土,耍耍完美诠释了土家人在贫瘠大山中对精神文化的追求。宣恩县晓关侗族乡村民张翠芝每日劳作后都不忘舞一把“耍耍”。没有服装,她就用布褂内衬作为衣着;即便下雨了还能打着伞跳得有滋有味。以苦作乐,“舞耍耍”由喜爱变成一种习惯,在淳朴的山里人身上,释放出独有的生命力。

1936年出生的董兴林自幼就泡在叔辈的耍耍唱词里。董兴林喜欢看耍耍,更喜欢跳耍耍。7岁时,看见叔叔在村里跳着颇有特色的舞蹈动作,董兴林很快就对耍耍入迷,这一迷,就迷了一辈子。

舞进北京,“耍”出名气

因为喜欢,董兴林跳起耍耍来格外认真。渐渐地,他也在逢节赶场时开始表演,并有了一批为之叫好的观众。

群众的叫好,源于董兴林的耍耍跳得与众不同。

“耍耍之前的有些动作不够文雅,我进行了改编。”董兴林回忆,耍耍从前在表达男女爱恋时动作直白,不少旦角因此由男子扮为女装进行表演。随着时代发展,对之进行改良十分必要。

董兴林的耍耍更有意味。唱词里有原汁原味的家乡故事,舞起来恰到好处,眉目传情,欲语含羞。

此外,董兴林还增加了耍耍动作,舞蹈类别也将从前只舞不唱的“武耍耍”和注重唱功的“文耍耍”进行融合,形成“文武耍耍”,表演时有花锣鼓做配乐,唱词婉转,动作有力,刚柔并济。

1957年9月,经过两年训练和选拔,由董兴林表演的“十样锦”耍耍作为湖北省优秀文艺节目之一,参加了全国民间文艺汇演,毛泽东、周恩来等党和国家领导人观看了演出。初演之后,该节目被推选为优秀节目,参加了在中南海怀仁堂举行的公演。演出结束后,董兴林还受到了周恩来、朱德、贺龙、董必武、彭真等党和国家领导人接见,并合影留念。

耍耍进京载誉归来,一时在宣恩各地掀起一股“耍耍热”。当地政府和文化部门及时举办耍耍培训班,一批农村耍耍表演文艺骨干脱颖而出,耍耍迅速在宣恩农村广泛普及,迎来发展的春天。后来,耍耍更有了“山中迪斯科”“土家二人转”之说。

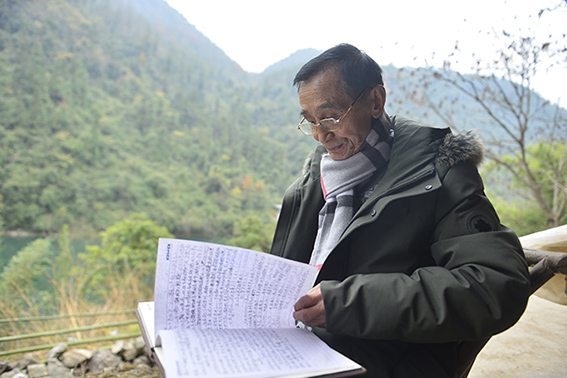

董兴林将耍耍唱词记录成书册,时常翻看。 刘亚丽 摄

1979年,由宣恩县文化馆创作的耍耍《登记路上》被湖北电影制片厂摄入电影纪录片《山花烂漫》;2004年3月29日,在杭州举办的第八届中华不老城全国中老年人体育健身文化交流风采展示大会上,宣恩耍耍荣获二等奖;2004年11月6日,由董兴林编排的耍耍在央视西部频道《魅力12》栏目中展播。

脉脉相传,“耍”得大气

“纸笔拿来做朋友,天天舞在青山绿;不但延年能长寿,还能解除忧和愁。”这是董兴林写在笔记本里的唱词,简单接地气,且富有生活哲理。

董兴林将创作记录下来,形成“耍耍”唱词。 王俊 摄

耍耍讲究贴近生活进行创作,并对其赋予了浓浓的乡俗和乡情,表达土家人对生活的热爱。

这份热爱在2003年有了更具体的归属,“十样锦”耍耍被冠以宣恩地名,称为“宣恩耍耍”。同年,恩施州政府授予董兴林“恩施州民间艺术大师”荣誉称号;2005年8月,恩施州政府将宣恩耍耍原生地——双龙湖村确定为民间文化生态保护区;2006年10月,宣恩耍耍成功申报湖北省首批非物质文化遗产保护名录;2007年6月,湖北省文化厅(现湖北省文化和旅游厅)命名宣恩县为“湖北省民间文化艺术(耍耍)之乡”;2008年,湖北省文化厅(现湖北省文化和旅游厅)命名董兴林为省级非物质文化遗产项目耍耍代表性传承人。

鲜明的风土人情特征、多元的表演特征,也决定了传承宣恩耍耍的必要性和重要性。“传承宣恩耍耍,我责无旁贷。”董兴林在教会子女学会耍耍的同时,对喜欢这门艺术的年轻人也从不拒绝。

董兴林在指导儿童。王 俊 摄

至今,董兴林传授培养的耍耍表演人才达300余人,弟子遍及各行业,如今正从师学艺的李强是汽车修理厂修理工,刘春芳是宣恩县人民医院工作人员,李华林是中国移动宣恩公司的保卫人员……在宣恩大街小巷和田间地头,都能看到董兴林弟子跳耍耍的身影。

更多年轻人参与跳耍耍,这也给宣恩耍耍团队增添了新鲜血液,让耍耍得以更好传承。

近年来,宣恩县政府投入大量资金对非物质文化遗产进行抢救、发掘、保护和传承。不少学校相继开办了滚龙连厢、耍耍、手工制茶技艺等民间艺术培训班,请董兴林等非遗传承人进校讲课,加强孩子们对民族文化的认知和传承。

随着人们对非物质文化遗产越来越重视,这一民族文化瑰宝,定能在保护和传承中弥久芬芳。